中庸の美学と機能美の邂逅――スタインバーグ&セル時代クリーヴランドの《エニグマ》

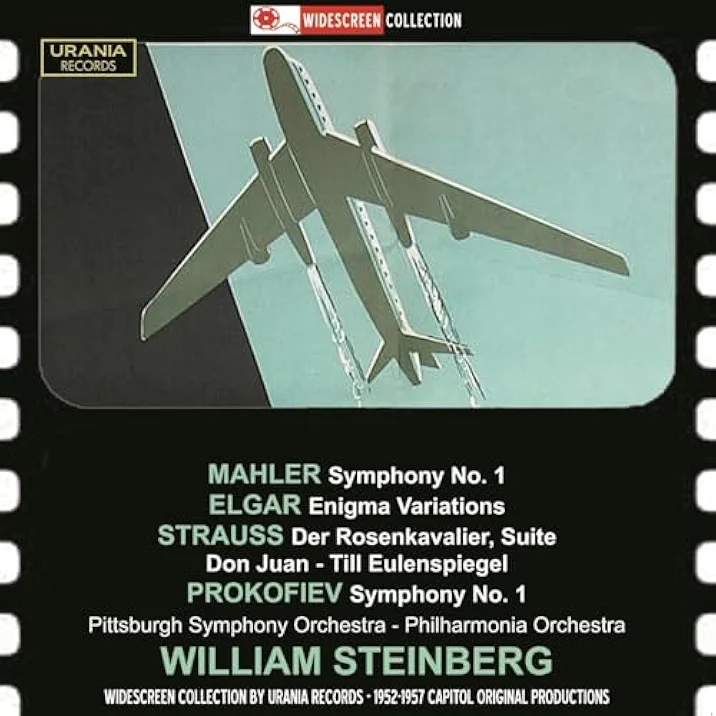

**エルガー《エニグマ変奏曲》

ウィリアム・スタインバーグ × クリーヴランド管弦楽団(1957)

――セル時代の機能美をまとった、質実剛健のエニグマ**

1957年12月、ジョージ・セルの鉄壁の統治下にあったクリーヴランド管弦楽団を指揮して行われたこのライブ演奏は、スタインバーグがエルガーをどう扱うかを如実に示す貴重な資料である。彼の《エニグマ》は、ピッツバーグ響とのスタジオ録音でも一貫していた「中庸の美」と「楽譜への誠実な帰依」を特徴とするが、クリーヴランドの圧倒的な精度と混ざることで、より峻烈で研ぎ澄まされた印象を作り出している。

1. セルが磨いたクリーヴランドの“無駄のない精度”が生きる導入部

Themeの冒頭から、驚くほどの透明度が支配する。セル時代のクリーヴランドは、

木管の明晰な発音

弦の鋼のようなアタック

バランスの極端な均質化

によってアメリカ随一の精度を誇っていたが、スタインバーグはその機能美を最大限に活かすべく、フレーズをわずかに速めの中庸テンポで明確に刻んでゆく。

彼は《エニグマ》を「息の長い情緒」の作品としてではなく、むしろ構造と線の作品として扱っている。

その結果、冒頭主題は過剰なレガートを避け、透明でありながら確固たる支柱を持つ。

2. 変奏ごとの“語り過ぎない態度”が示す職人性

スタインバーグの美点は、どの変奏においてもテンポや表情を極端に振らないことである。

彼の棒は常に速すぎず遅すぎず、エルガーが書き込んだディナーミクの幅の中で最大限に説得力を発揮する。

特筆すべきは以下の変奏:

Variation II “H.D.S.-P.”

クリーヴランドの鋭い弦がエルガー特有の付点リズムを理想的に確立し、スタインバーグは一切煽らず、むしろ淡々と推進する。結果として、奇をてらわない純度の高い“マーチ的性格”が浮かび上がる。

Variation V “R.P.A.”

細部を譲らず、木管の線を立てる職人仕事。スタインバーグの描くフレーズは過剰にロマンティックにならず、音楽の粒が極めて整然としている。

Variation IX “Nimrod”

大げさな感傷を徹底的に排し、構築性の中に静かな高揚を作る。

テンポは遅すぎず、膨らみすぎない。クリーヴランドの弦が奏でる透明なハーモニーは、むしろ“祈り”というより“確固たる信念”を思わせ、結果として多くの演奏よりも深い静けさを獲得している。

Variation XI “G.R.S.”

機能美の頂点。金管の精密なクレッシェンドとリズムの異常な正確さは、セル時代のクリーヴランドならではのもの。スタインバーグの冷静さが、逆に変奏の爆発力を際立たせている。

3. フィナーレにみる“誠実さ”と“職人気質の炎”

フィナーレは壮大に鳴らす指揮者も多いが、スタインバーグは常に作品内部の声部を見失わない。

設計図を読み解くような確固たる構成感

雄弁になりすぎない節度

クリーヴランドの圧倒的合奏力

これらが重なり、派手さはないが**総合芸術としての《エニグマ》**が静かに輝く。

最後の和音に至るまで、彼は決して感情を吹き上がらせない。それが逆に、「深い信頼感」と「音楽への敬意」を聴き手に強く残す。

4. セル時代クリーヴランドの研磨された“音の刃”に、スタインバーグの中庸の美学が宿る名演

スタインバーグは、決して演出家タイプの指揮者ではない。

だが、誇張よりも誠実さ、虚飾よりも構造、激情よりも節度を選ぶその姿勢は、《エニグマ》に驚くほどよく適している。

1957年のクリーヴランドという、世界でも屈指の精度を誇るオーケストラがその誠実な棒に応じたことで、

気迫・端正・透明・構造美

これらが奇跡的に同居する、唯一無二の《エニグマ》が生まれた。

エニグマ以外のスタインバークのエルガー演奏をもっと聴いてみたかったと感じさせる演奏である。