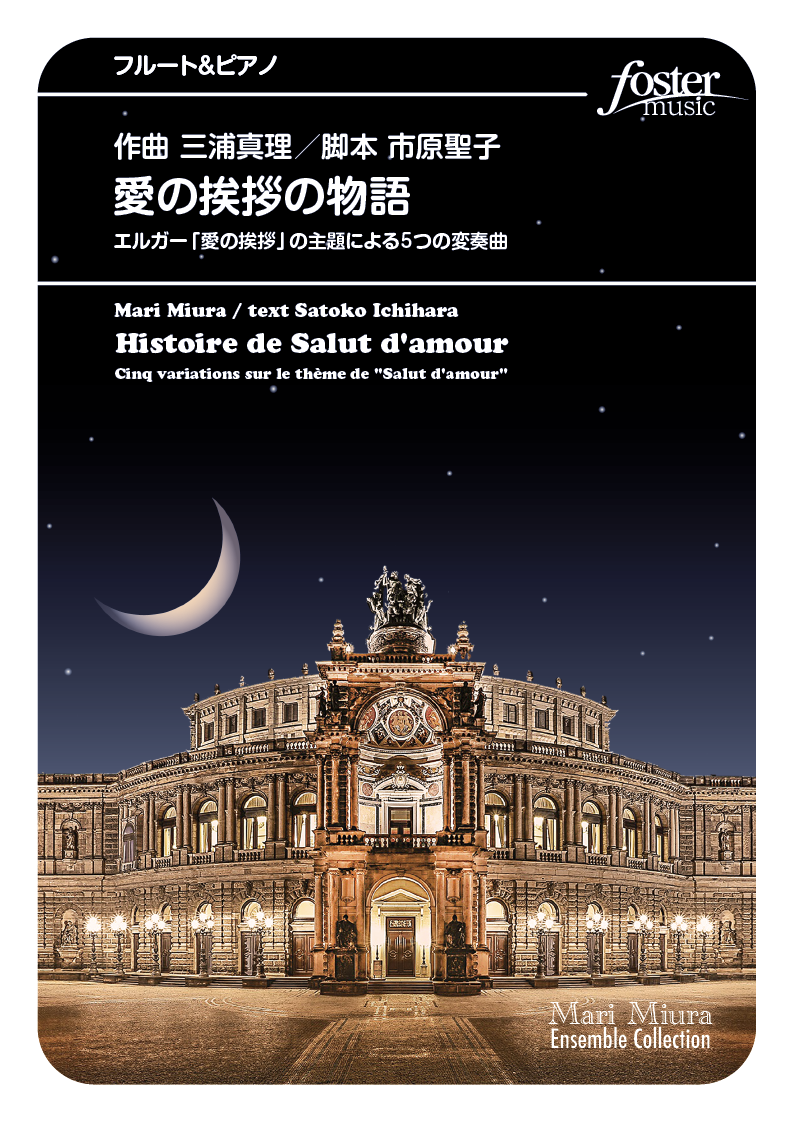

三浦真理:愛の挨拶の物語 エルガー「愛の挨拶」の主題による5つの変奏曲

原曲

: フルートとピアノのための作品(委嘱:横山聡子/南雲彩)

サクソフォン版監修: 河西麻希

脚本: 市原聖子

初演: 2023年2月12日 渋谷ノナカ・アンナホール

演奏: 河西麻希・佐野功枝(サクソフォン・デュオ)、弘中佑子(ピアノ)

エドワード・エルガーの《愛の挨拶》は、婚約者キャロライン・アリスへの贈り物として作曲された作品であり、その純粋で透明感あふれる旋律によって、現在に至るまで世界中で親しまれてきた小品である。

本作《愛の挨拶の物語》は、その有名な主題をもとに、五つの変奏を通してひとつの音楽的物語を紡ぐ作品である。原曲はフルートとピアノのために書かれた。

各曲には脚本家・市原聖子による短いストーリーが添えられており、演奏とともに展開されることで、音楽と物語の融合がより鮮やかに立ち上がる構成となっている。

第1曲《劇場へ》

冒頭のカデンツァが華やかに響き、聴衆を“音楽の劇場”へと導く序章である。中間部では《愛の挨拶》の主題が朗々と歌われ、終結部では軽快なジーグ風ギャロップが展開する。

第2曲《愛のノクターン》

6/8拍子によるノクターン。多くの連符は、ドレスの裾が舞うような軽やかな装飾となり、旋律はワルツのリズムに乗って優雅に歌われる。

第3曲《オペラの夜》

ポロネーズ風の三拍子による、やや速めの変奏。スタッカートで彩られた主題は軽快さを強調し、跳ねるようなリズムが躍動感を生み出している。

第4曲《悲しみのアダージオ》

本作唯一の短調による変奏。サラバンド風の厳かな進行と長いフレーズによって、深い悲しみと叙情性が表現されている。

第5曲《ガラ・コンサート》

これまでの変奏を次々と回想するかのように構成されたフィナーレ。Vivaceの三拍子で始まり、Prestoの加速によって音楽は頂点に達し、華麗な終結を迎える。

本作は、主題の展開を通じて愛の多様な表情を描き出すと同時に、劇場という設定の中で音楽の時間と空間が重層的に交錯する構成を持つ。技巧的魅力と叙情的要素が両立した作品であり、演奏者にとっても聴衆にとっても、耳と心を楽しませる内容となっている。

変奏曲という形式に物語性と舞台性を重ね合わせた点においても、三浦真理の創作力と構成力が光る一作である。

様々なバージョンが展開されており、オペレッタ版やユーフォニアムとピアノ版、混声合唱版などがある。

2025年4月12日 カノンハウス鎌倉にて第8回 「音楽に寄せて」~てづくりコンサートのつどい~において

日本エルガー協会提供のもと、フルート&バス&ピアノバージョンでの演奏が行われた。

フルート:池田知行

バス:池田知行

ピアノ:高松大介

ナレーション:三浦真理

エルガーの不朽の名作《愛の挨拶》をもとに、五つの変奏を通して音楽的物語を紡ぐ三浦真理の《愛の挨拶の物語》。この日、鎌倉のカノンハウスで行われた第8回「音楽に寄せて」~てづくりコンサートのつどい~では、同作品のフルート&バス&ピアノバージョンが演奏された。

この日の演奏は、当初のオペレッタ版を土台に、出演者の編成に合わせて急遽特別に再構成されたものであり、日本エルガー協会の協力のもと実現した、いわば“一点もの”の特別編成である。

出演は、フルートとバスの二役を持ち替えながら見事に演奏し分けた池田知行、安定したタッチと繊細な音色で全体を支えたピアノの高松大介、そして作品世界を語りとともに導いた三浦真理自身によるナレーション。このユニークな編成が、作品の持つ舞台性と語りの魅力を最大限に引き出す構成となった。

《愛の挨拶の物語》は、原曲の甘美な主題を軸にしながらも、変奏ごとに音楽的情景が目まぐるしく変化していく。第1曲《劇場へ》では、華やかなカデンツァとギャロップによって聴衆を物語世界へと誘い、第2曲《愛のノクターン》では軽やかな装飾音がまるで夜会の優雅な舞踏を思わせる。

最終曲《ガラ・コンサート》では、これまでの変奏のエッセンスを巧みに織り交ぜつつ、音楽は次第に熱を帯び、Prestoの加速によって華麗なクライマックスを築き上げた。ピアノの高松は緻密なアーティキュレーションでこの終盤を支え、音楽の推進力をぐっと引き上げた。

ナレーションと音楽の融合も見事だった。三浦真理による語りは、各変奏の情景を分かりやすく導きながらも、過剰に物語を説明することなく、聴き手の想像力を優しく刺激するものだった。ナレーションと音楽の距離感を絶妙に保った演出が、作品の舞台性をさらに際立たせていた。

この《愛の挨拶の物語》は、これまでもオペレッタ版やユーフォニアム版、そして混声合唱版など、多様な編成で演奏されてきたが、今回のようなフルートとバスを一人の奏者が持ち替えるという特殊な形態はきわめて異例であり、演奏史上においてもユニークな試みとなった。

エルガーの小品に新たな命を吹き込みつつ、劇的な構成力と物語性を併せ持ったこの作品は、今後さらに進化を続けていく可能性を感じさせる。この日、鎌倉の小さなホールに響いた音楽と語りは、まさに“愛の物語”そのものとして、聴衆の心に静かに、しかし深く刻まれたに違いない。

出版元:フォスターミュージック

千葉ユンゲルハーモニー第37回演奏会日時:2025年6月1日(日)

会場:船橋市民文化ホール

指揮:山田茂 (東京混声合唱団指揮者)

ピアノ:田口 真理子 ウッドベース:寺村 健

ヴァイオリン:馬場添 理沙 フルート:池田 知行

ナレーション:三浦 真理

プログラム

◯ シューベルトミサ曲第2番ト長調 D167

◯「リーダーシャッツⅣ 無伴奏混声合唱のための」より「夕焼け」「むらさきつゆくさ」「しあわせよカタツムリにのって」「世界中の幸せの量が一定だったとしたら」

◯ジョン・ラターバースデイ・マドリガルズ 全5曲

◯三浦 真理「平和をうたう鳥」「愛の挨拶の物語~エルガー「愛の挨拶」の主題による5つの変奏曲」

千葉ユンゲルハーモニーの第37回演奏会は、エルガーの代表的な小品《愛の挨拶》に新たな生命を吹き込む意欲的な試みが大きな話題を呼んだ。演奏されたのは、作曲家・三浦真理による《愛の挨拶の物語~エルガー「愛の挨拶」の主題による5つの変奏曲》。この作品は、過去に生まれた数々の編曲版の中でも特異な存在である「オペレッタ・バージョン」を出発点としつつ、混声合唱を主体にナレーション、ヴァイオリン、フルート、ピアノ、ウッドベースという、非常に多彩で重層的な編成で再構築された新作である。

この作品の初演は、まさに《愛の挨拶》編曲史の中でも画期的な瞬間であったと言ってよい。オーケストラではなく、室内楽と合唱のあいだに位置づけられるような柔軟な編成だが、そこに込められた響きの広がり、表現の振幅は、室内楽的というよりむしろ交響的ですらあった。これまで《愛の挨拶》という作品が持っていた「個人的な贈り物としてのロマンティックな小品」というイメージから、大きなスケールを持つ物語的・劇的作品へと、見事に姿を変えていた。

指揮を務めたのは東京混声合唱団などで知られる山田茂。合唱団を明快にコントロールしつつ、随所で合唱に繊細な表情を与える巧みなバランス感覚を見せた。ピアノの田口真理子は全体の基盤として作品を支えるとともに、独奏的パッセージでは温かくも確信に満ちたタッチを響かせた。ヴァイオリンの馬場添理沙、フルートの池田知行、ウッドベースの寺村健といった実力派ソリスト陣もそれぞれに重要な役割を担い、合唱との掛け合いを通じて豊かな音空間を創出した。

ナレーションは三浦真理自身が担当。楽章のあいだに挿入される語りは、単なる説明や案内ではなく、音楽と溶け合い、まるで“もうひとつの旋律”のように感じられたのも印象的だった。ナレーションの語り口はやわらかく、しかし作品全体を統一するトーンを与え、音楽を一層物語的なものへと昇華させていた。

全5変奏はそれぞれ独立した表情を持ちつつも、ひとつの流れの中に巧みに組み込まれており、主題の再現によって最終的にはひとつの円環をなしていた。とりわけ第4変奏では、合唱が濃密に絡み合いながらも清澄な和声を築き出し、エルガーの本来の抒情性を豊かに映し出していた。また、ウッドベースの導入は、音楽全体に落ち着きと深みを与えており、これは今後の編成拡張のヒントとも言えるだろう。

今回の初演は、《愛の挨拶》というよく知られた小品に、壮大な物語的視点とコンサート作品としての重みを与えることに成功した例として、今後も語り継がれるべきものだろう。もはやこれは単なる“編曲作品”ではなく、独立した合唱組曲としての存在感を獲得している。

今後、この作品がさらなる演奏を重ねてどのように発展してゆくのか、大いなる期待を抱かずにはいられない。かつて誰かが「変奏とは創造の証である」と言ったが、まさにこの日の《愛の挨拶の物語》は、変奏という技法が持つ可能性を改めて私たちに示してくれたのである。

プログラム解説より

作曲家からの手紙

2012年公開の映画「リトルマエストラ」(有村架純主演)。

石川県の過疎漁村で、アマチュアオーケストラが解散の危機に。村人たちは指揮者の孫娘・美咲(有村架純)を「天才指揮者」として迎えるが、実は彼女は普通の女子高生だった。戸惑いながらも音楽と向き合い成長していく中、湊川辰次こと辰爺(前田吟)が「楽譜は作曲家の手紙」と諭す。美咲は音楽の本質を理解し、村人と共にエルガーの作品を演奏し感動と奇跡を生み出していく・・・・・という物語。

三浦真理による「愛の挨拶の物語」に初めて接した時に、「リトルマエストラ」の時と同じ「愛」を感じた。

エルガーという作曲家に向けられた愛・・・・。エルガー自身の愛に溢れた作風。そして、コンサートを作り上げる人々の愛。それらが音の一つ一つから溢れ出ているのを感じることができる。エルガーが妻との婚約の記念で作曲された愛の挨拶。

その愛の挨拶がかくも美しく優しく温かく変奏されていく。愛の挨拶という曲がまるで生きているかのように、曲がさらにそこから成長進化しているかのようだ。小さな街の劇場を通して人々の物語は最後にはエルガーの愛に包まれるような幸福感に満たされる。

エルガーが語った言葉にこのようなものがある。

「私は作曲家の仕事を昔の吟遊詩人のようなものだと思っている。今、音楽で何かを祝いたいと思っている人がたくさんいる。私はそういう人達のために曲を作るのだ」

エルガーはそんな思いのもと、数々の作品を作曲した。

「リトルマエストラ」と「愛の挨拶の物語」におけるエルガーの作品の扱われ方。テーマは正にこれである。彼の愛の挨拶が、この心温まる組曲へと変貌したこと。これこそ彼が望んだ形といえるだろう。

エルガー本人とは、全く何のゆかりもない遠い日本の地で、そんな彼の曲が人々を勇気づけ人々に誇り与え生きていく力を与える。

誰よりもエルガー本人に聴いてもらいたい。心からそう思った。彼が望んだことがここで実現しているのであるから・・・。

間違いなくエルガーは喜ぶであろう。

エルガーには「作曲家からの手紙は確実に届いたよ」と伝えたい。

そして、このコンサートで作曲者からの手紙を会場の皆さんに「愛の挨拶の物語」を通じてお届けしたいと思う。

日本エルガー協会代表 水越健一