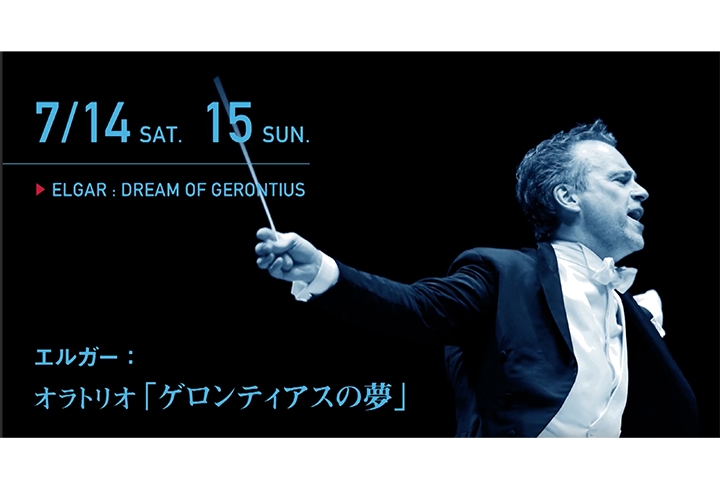

ジョナサン・ノット指揮ゲロンティアス

2018年7月14日 東京サントリーホール

2018年7月15日 ミューザ川崎

東京交響楽団

ジョナサン・ノット指揮

マクシミリアン・シュミット(テノール)

サーシャ・クック(メゾソプラノ)

クリストファー・モルトマン(バリトン)

東響コーラス(合唱指揮 富平恭平)

13年前、大友直人指揮によりこの作品が演奏されたが、今回は燃焼度で前回を上回る感銘度があると感じられた。

時代が変わったという感触は確かに感じられた。

それもこれもこれまでの東京交響楽団での英国音楽の普及活動があってこその賜物であろう。

序曲の開始は誠に厳かだ。正に儀式の始まりに相応しい荘厳な響きを現出してみせる。

両翼配置のゆえに第一第二ヴァイオリンの音響感も抜群といえるだろう。

中盤の盛り上がる箇所は、かのブリテン盤を彷彿させる怒涛のようなティンパニがこれから起こるドラマティックな展開を予感させるに十分。

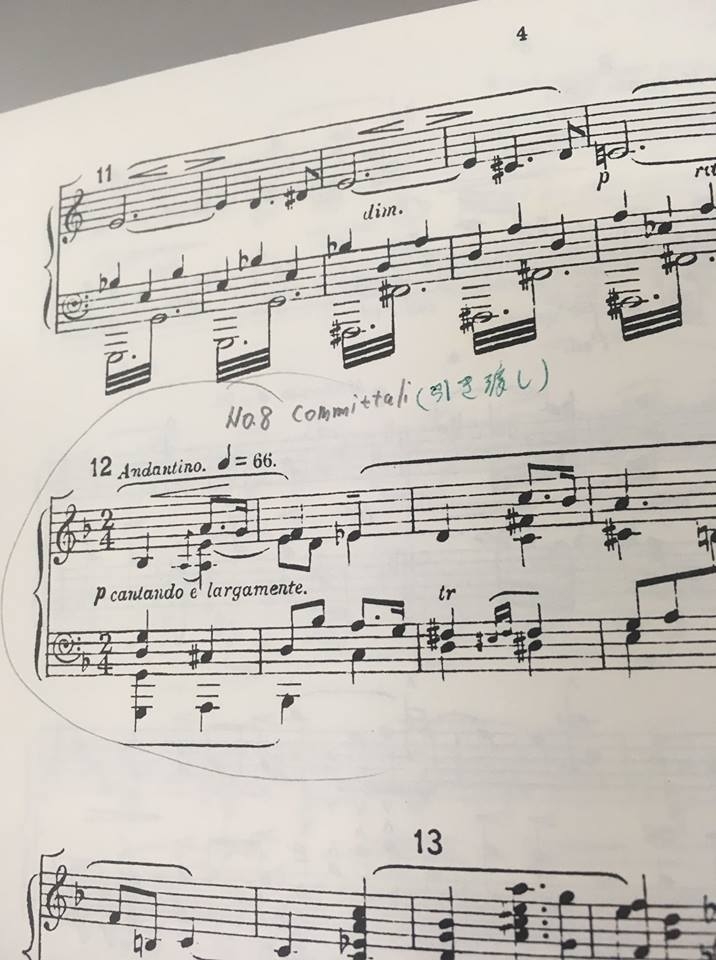

練習番号12番comittalの動機。このゲロンティアスの物語の重要な引き渡しの儀式の象徴するテーマの部分。

ジョナサン・ノットはことさら丁寧にこの部分にさしかかるや若干テンポを落としてみせる。

全曲に渡ってキーナンバー12が隠されているが、重要な局面局面にこの12というシークレットナンバーが表れる。

バッハのマタイ受難曲の中でイエスの言葉の背景には必ず弦楽の豊かな伴奏が施されて神の奇跡を象徴する意味合いをもたせていた。

エルガーがここで用いた12の効用はこれに似ている。引き渡しの儀式の重要な節目にこのシークレットナンバーが仕込まれているのだ。

タイトルロールを歌うシュミットのゲロンティアスは13年前のマーク・ワイルド同様若干線が細い。最初彼が歌いだした時に前に飛んでこない部分があったので座った席が悪かったのかと思ったが、他の2人の歌手が歌いだしたら席のせいではなくやはり彼の声量の問題だということがわかった。

3人のパワーバランスの問題は最初からわかっていたそうで、そのことを考慮しながらの演奏となっていたようだった。

ペーター・シュライヤー系の「泣き声」テノールであるシュミットはそれゆえ病弱な悲壮感が表れていたと思う。

合唱が入ってくるとイヤがおうにも音楽が熱を帯びてくる。

東響コーラスは極めて高度なトレーニングを経てこの舞台に臨んでいることが手に取るようにわかる。

例によって、本来音楽的に向かない英語という言語。その子音を強調することによって言葉の意味を噛みしめながらリードしていく。

ことによっては発音に関してはシュミット以上に素晴らしかったと感じる。

64番のグレゴリオ聖歌風のセミコロとメインコロのやり取り。

先に投げかけるセミコロがピアノで、応答するアーメンがピアニッシモ。このディナーミックの差が儚さ、厳かな雰囲気、そしてデリケートな雰囲気を作りあげる。楽譜通りにやればいいというものではない。意味を持たせて演奏してこそ命が芽生える。この部分は前に表れたkyrie eleisonに対応している。

カトリック的要素がちりばめられたこの作品。全般にわたって細やかなシンメトリックな対比要素がある。それを意識しないと演奏が死んでしまう。世に出ている演奏でもこれが出来ていないものもけっこうあるのだ。

そして、問題の12×12。司祭の登場による合唱が12部に分かれて12小節続く。序曲の中の練習番号12は、正にこのテーマで、この部分を予告していた。キーナンバー12は儀式においてcomittalが行われる際の通行手形のような役割を担っているといえる。

素晴らしく豊かな響きにホール中が満たされた。エルガーが音楽の中で、ゲロンティアスをキリスト者として認定し送り出すという実に愛情にあふれた場面だ。

エルガーの愛が充満する場面。

もうここでは涙が禁じ得ない。とめどもなく涙があふれてくる。この曲は右脳と左脳の両方から攻めてくるのでとても抵抗することは不可能だ。

そして第一部の合唱の最後の言葉がthrough the same. through the christ(対訳によると「私たちの主、キリストによって祈ります」となっている)。

実はこの部分は前に表れたRescue himと同じメロディでありそこに対応している。この場合の友人たちの歌いrescueは魂の救済を意味しており、through the sameで魂の救済が行われたことを意味している。

第二部ではいよいよサーシャ・クックの天使が登場する。

天使の歌いだす部分が、これまた練習番号12だ。

12番の該当場面の歌詞はこうだ。

For the Crown is won.

対訳では「栄えある冠は手に入ったのです」とサラっと訳してあるが、ここはもっと意味が深い。

Crownは大文字で始まる。王冠は王冠でも人間の王様ではなくここは神の王冠である。そしてwon。

はっきりいってこの一言がこの物語で起こることを一言で説明している。そこに12が割り当てられているのだ。

物語はさらに進行し、悪魔と清霊が登場する第二部の中腹場面。どちらもゲロンティアスの魂の発する「But hark!」を皮切りとする。ただし、悪魔の合唱の前のbut harkは半音階で不安げに、そして清霊の合唱のクライマックス前のbut harkはC音による綺麗な平行移動。このようにここも対比となるように仕掛けがある。

物語中最もドラマチックな場面が終わると問題の場面が訪れる。

天使のアレルヤのハイA、そして神の一瞥のハイA、take me awayのハイA。トリプルAだ。

アレルヤのハイAは伸ばすことなく短くまとめたが見事に出し切った。ここから神が登場するまでの審判の動機が12小節続く。通行手形12だ。神の登場する場面は12を10倍している数である120番。

他の登場人物は声楽で描き、それとは次元の違う神の存在を管弦楽、それもあえてメロディではなく付点2分音符で描いたエルガー。ここに彼の宗教観がある。

神の一瞥、take me awayと華麗に決めてみせたジョナサン・ノット。

彼はインタビューで答えている。「オーケストラは神の声やメッセージである」と。

そう、彼はここが神の描写であることをしっかりと意識しているといえよう。

これを経て、やっと天使の告別が特別の意味をもって迎えられる。サーシャ・クックの歌唱は想像以上にこの役に適任だった。ジャネット・ベイカー、キャサリン・フェリア、フェリシティ・パーマー、キャサリン・ウィン・ロジャースといった過去の天使役に一歩も引けを取らない。

最高潮のうちに曲が閉じる。

そして曲が終わってからの静寂。フライングブラボーもフライング拍手もない静寂。これほどまでに神々しく、荘厳で神聖な静寂はあっただろうか?

思わず手を合わせるしかなかった。

これは演奏ではなく儀式だからだ。

フィクションの登場人物であるがゲロンティアスの魂を天上に送り届け、いまここで行われた演奏をエルガーに奉納するために手を合わせ。祈った。

素晴らしい観客にも恵まれ、本当に最上級の名演奏が誕生したといえるだろう。

初日のカーテンコールに登場したサーシャ・クックは流れる涙を拭いていた。あの涙がすべてを物語っていた。

関係各位のみなさん、この2日間おつかれさまでした。

今年最大のイベントが終わりました。この数日間、緊張のあまりほとんど眠れずにいましたが、ようやく肩の荷が下りた感があります。

「別に演奏したわけじゃないだろ?ただ聞いてただけなのに?」

と言われそうですが、前にも書いたように普通の聴き方とは違うのでとてもエネルギーを使ってしまうのです。

言い方がすごく難しいのですが、エルガーと会話しながら鑑賞する・・・みたいな感覚。

私とエルガー2人だけの世界みたいなものがあります。

だから、いろいろと書いてきたような疑問点が次から次へと湧いてきてしまいます。

演奏会を鑑賞するのではなく、「儀式」に立ち会う・・・いや。むしろ「儀式」を執り行う側に回っていました。

ゲロンティアスの魂を天上に送り、そして演奏そのもをエルガーに奉納するため。昨日よりも手を合わせている時間が長かったです。手を合わせる・・・それが拍手以上にふさわしい行為でした。

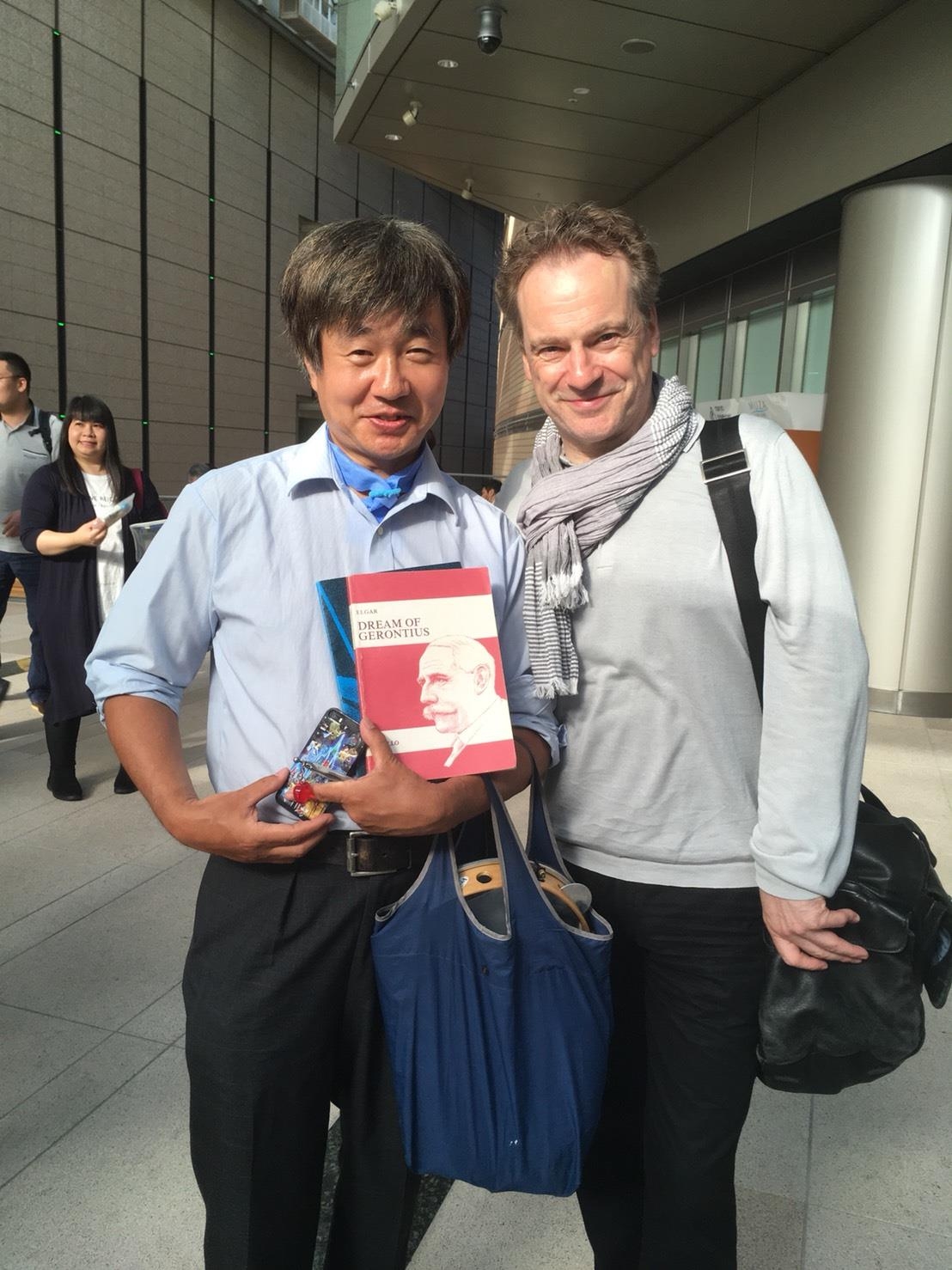

「儀式」って私が言い出したものですが、誰かパクってましたねw。この感覚、本当に説明するの難しいですが、一人だけ理解してくれる人がいます。それが指揮者の尾高忠明さんですね。あの方も私と同じ体験をされています。

それにしても、「ゲロンティアスの夢」を実演で聴くことができる・・・それが2日間も続いた。何と幸福な2日間だったのでしょうか。

明日からゲロンティアスロスになりそうですが、また未来に向かって歩んでいきます。

もしかしたら、もっとトンでもないくらいのビッグプランを発表するかもしれませんが、今はまだ言えません。

とにかく近い将来何かあるかもしれません。

いずれにせよ、関係者の皆さま、素晴らしいイベントを一緒に造りあげていただきありがとうございました。

アフター・ゲロンティアス1

作曲家エドワード・エルガーについて思うこと

東響ジョナサン・ノットによるゲロンティアスが終わった。

夥しい数のレビューがプロアマ問わずに上がってきている。

それらを見る限りにおいて、ほぼほぼ絶賛の声ばかりなので驚いている。

日本ではほとんど馴染みがない「ゲロンティアスの夢」。

そして、それほどエルガーに馴染みがあるとは思えないリスナーからこれほどまでに絶賛のレビューの嵐になるとは・・・。

中には、随分と的外れなものも見受けられるが大筋で流れは変わることはないだろう。

この作品のすごさを改めて実感させられた。

事前に何ヶ月も前から前宣伝に協力してきた手前、私もレビューを書かないわけにはいかなだいだろうということで、とりあえずSNSで発信し、後で手直しウェブサイトにも転載することになるだろう。

ただ、私の書くレビューをお読みいただければわかると思うが、他のどのレビューとも視点が違う。一番大きな違いは、そのレビューを書くときに誰の目を意識して書いていますか?という点。

おそらく、多くのレビューの書き手は自分のSNSのフォロワーやブログの読者。はては新聞や雑誌の媒体の読者たち。あるいは演奏仲間など。

だが、私が書くレビューで意識しているのは常にエルガーの目だ。

演奏を聴く時も同じだ。

彼を想いながら演奏を聴くことによって彼の元に演奏を届けることができるような気がするからだ。だから、以前にも書いたように「エルガーと会話しながら鑑賞する」とはそういうことなのだ。「以前、イェーガーと話していた、あの表現がこれで正解なのか?」「118番のアレルヤの補助音Eを用意したのは、やはりクララ・バットのため?」などなど。

演奏を聴きながら視界の隅に彼の姿を立たせ強制的に聴かせているw。

時には笑みを浮かべながら、時にはパイプを咥えながら彼はいつもそこにいる。

「ホール内は禁煙だぞ!」と突っ込みを入れることもある。

とにかくエルガーを意識しながら曲に挑むと必ず今まで気づかなかったことを気づかされる。

こうして毎回毎回エルガーからの宿題が溜まっていく。

ここ20年くらい、私が発信してきた書籍の内容、ウェブサイトやSNSでの発言、雑誌やライノーノート、プログラムノートやラジオ解説などをご覧いただければご理解願えると思うが、自負していることがある。

それは、エルガー愛の強さでは誰にも負けない。

プロの演奏家がよく言う言葉がある。

「自分が世界一だと思わなきゃやってられない!」

表現の仕方は違うが、何度プロフェッショナルの方からこの言葉を聞いたことか。

それと同じだ。

私が世界で一番エルガーを愛している人間だ・・・と信じている。いわば、エルガーのプロだ。

ただ、世界一エルガーを理解している・・・とは言うことができない。

まだまだあまりにもわからないことが多すぎる。

毎回、彼は私のあまりにもたくさんの宿題を課してくる。

これが私とエルガー2人だけの世界なのだ。

アフター・ゲロンティアス2(あえて辛口レビュー)

東響の「ゲロンティアスの夢」の興奮冷めやらぬ感じ。

概ね絶賛の嵐である。

しかし、そろそろ頭が冷えてきたこところなので、あえてマイナスポイントも指摘しておきたい。

東京交響楽団による英国音楽の普及活動などもあり、演奏側のレベルの向上には本当に目を見張るものがある。

オーケストラはもちろん合唱のレベルも世界的水準に達していると誇ってもよいと思う。

ただ、開演前に東響関係者から聞いた話では、やはりこの曲を歌えるテノールが世界的に不足しているとのこと。

あのフィリップ・ラングリッジが亡くなってしまったのは本当に惜しい。なので3人のソリストのパワーバランスのことはかなり気にしていた。

確かに、パッと思い浮かぶ適任者がいないのは問題かと思う。

あとは、演奏側のレベルアップに対して、需要側のレベルが追いついていないと実感している。つまり日本におけるエルガー需要のレベルがまだまだ低過ぎると思う。

それは、ネットを始めとする様々なメディアに上がってきたレビューを見て強く感じられて仕方がない。

やれ「ワーグナー的」「パルシファルの影響が・・・」「トリスタン的響きが・・・」などというレビューのなんと多いことか。

確かに、これを作曲したころのエルガーは一番ワーグナーにはまっていた時期なので当然ワーグナーの影響は受けている。

しかし、それは外面的な様式の話であって、大体ワーグナーがどうたらという論客は、そこでレビューが終わってしまっている。

最初に影響力のある評論家なりがワーグナーがどうたらという評論を書いて(現状なんとなく特定作業は完了している)、それを読んだ大勢が「孫引き」して連鎖が広まっているのだろう。

私がいつも言っている「孫引きの連鎖」現象だ。

一度拡散した連鎖は是正されるのに数十年単位の年数が必要となる。

ワーグナーがどうたらというレビューを目にする度にほんとにゲンナリしてしまう。

例えば、「ゲロンティアスの夢」という料理があったとして「ワーグナー的様式や影響」といような話は、料理でいえば中身ではなく器や食器の話題みたいなものだ。

あるいは、人間の体でいえばワーグナー的様式といような話は「手」とか「足」とかの一部のパーツでしかない。

手の話、足の話しかしないなんてまるでフェチである。

商業誌のインタビューもそうだし、にわかレビューもみんなそう、ジョナサン・ノットやソリストにも誘導尋問的にワーグナーの話題に無理やり持って行っていたようにも見える。それしか引き出しがないのだろう。

エルガーが描こうとした宗教観や神のメッセージ。エルガーがニューマンのどういった思想に感銘し寄り添って、こういった作品を作り上げたのか?

12のような隠されたメッセージなど他にあるかもしれない。

もっと神学的知識や楽典的知識、語学的知識のある人ならもっといろいろ発見できるはず。

探ればはるかに大切なものがもっとあるのに、外面のワーグナーがどうたらでお茶を濁して終わるレビューの山。

本国ではもっと深いところまで突っ込んでレビューが行われている。

考えてみれば日本で「ゲロンティアスの夢」が演奏されたのは今回でやっと6回目。無理もないのかもしれない。

ここからが本当の勝負だと思っている。

演奏側がここまでレベルアップしたのなら需要側のレベルも上げていきたい・・・・本当にそう思っている。

ジョナサン・ノット指揮《ゲロンティアスの夢》における儀式性と音楽的構築 ―練習番号12を中心とした宗教的象徴と形式的対比の考察―

緒論

エドワード・エルガーのオラトリオ《ゲロンティアスの夢》(The Dream of Gerontius, op. 38)は、その内容の宗教性のみならず、音楽的構造の中にちりばめられた象徴的なモチーフ、数的秩序、シンメトリカルな構成法により、演奏を通して一種の「儀式」として立ち現れる作品である。2018年7月、ジョナサン・ノット指揮、東京交響楽団による本作品の演奏(14日サントリーホール、15日ミューザ川崎)は、このような作品の「儀式性」を極めて高いレベルで体現した実演として特筆に値する。この演奏に見られた音楽的構築と象徴性、特に「練習番号12」に注目し、その宗教的意義と形式的役割について考察を加える。

第1章 音楽的構造と儀式性の発露

序奏における響きの荘厳さは、まさに典礼的な儀式の開始を思わせる性格を帯びていた。両翼配置により第1・第2ヴァイオリンが対位的に展開することで、空間的な広がりと神秘的な均衡を生み出している。この場面でのティンパニの激しい駆動は、ブリテンによる録音にも通じる「来るべき審判」の予兆として聴き取ることができ、音響的な緊張が全体構造を導いていく。

特筆すべきは、練習番号12に付されたmotif「committal(引き渡し)」の取り扱いである。ここはゲロンティアスの魂が司祭によって天使に引き渡される象徴的な場面を準備する重要な動機であり、ノットはこの場面でテンポを意図的に落とし、その儀礼的意味を浮かび上がらせた。

この「12」は単なる練習番号に留まらず、全曲を通じて神秘的な数的象徴として再帰的に現れる。たとえば、司祭の祈祷によって始まる合唱が12部に分かれ、12小節続く構造など、まさに「通行手形」としての「12」が作品に埋め込まれている。これはバッハが《マタイ受難曲》においてイエスの言葉に豊かな弦楽伴奏をつけて「神性」を強調した手法にも通じる、象徴の構築である。

第2章 声楽と合唱による霊的対話の実現

テノール独唱のマクシミリアン・シュミットは、音量の面でやや抑制された印象を与えたものの、その「泣き声」に似た声質は病弱な老ゲロンティアスの心理と不可分に結びついていた。これは過去の名演でのマーク・ワイルドらと通底する「個としての死」の儚さを浮き彫りにしたと言える。

一方、東響コーラスによる合唱は圧巻であり、英語の子音を強調することで言葉の意味を明確化し、宗教的テクストに霊的な実体を与えた。特に第64番におけるグレゴリオ聖歌風のセミコロとメインコロの交差は、「キリエ・エレイソン」と呼応し、祈りの構造を再帰的に浮かび上がらせた。

第3章 数的象徴と形式的対比の交錯

本演奏の核心とも言えるのは、エルガーが作品中に仕込んだ「12×12」の象徴性である。前述のように、練習番号12がcommittalを示唆し、さらに司祭の合唱も12部構造で展開されること、そして第二部の開始もまた練習番号12にあたり、「For the Crown is won.」という文言が現れる点は偶然ではない。ここでの「Crown」は大文字で記され、明確に神の王冠を指し示している。

また、悪魔の合唱と清霊の合唱を繋ぐ「But hark!」という語が、音高と調性によって明確な対比を持って用いられており、形式上の均衡と内容上のシンメトリーが融合していることを示している。神の一瞥を描く楽節に至っては、take me awayのハイAを含め、審判の動機が12小節続く。神の登場場面が「120」(=12×10)という数に割り当てられていることも見逃せない。

神の描写が声ではなく、付点2分音符による器楽で描かれている点に、エルガーの神秘主義と象徴主義的意図が読み取れる。ノットがインタビューで語ったように、「オーケストラは神の声」であるという認識が、演奏解釈を根底で支えていた。

結語

この演奏は、単なる音楽的実演に留まらず、エルガーのオラトリオが秘めた象徴、形式、神学的世界観を一貫して浮き彫りにした、まさに「儀式」としての体験であった。演奏後の聴衆の静寂、拍手すらはばかられる神聖な時間の出現は、この作品が単なるフィクションの音楽劇ではなく、聴き手の心を宗教的霊性へと導く現代の典礼でもあることを証していた。

このような演奏が成り立った背景には、東京交響楽団が積み重ねてきた英国音楽への理解と啓蒙の蓄積がある。ジョナサン・ノットの構築的・象徴的アプローチ、東響コーラスの明晰な言語表現、そして全体を貫く「12」という数的秩序が、音楽をして宗教的体験たらしめたのである。