カンタータ《カラクタクス(Caractacus)》Op. 35

◆ 1. 概要

原題:Caractacus

作品番号:Op. 35

ジャンル:カンタータ(合唱、独唱、オーケストラ)

初演:1898年10月5日、リーズ音楽祭(指揮:エルガー自身)

台本:ヘンリー・エイコック(H.A. Acworth)

編成:ソロ(Caractacus、Orbin、Eigen、Queen)、混声合唱、オーケストラ

▷ テーマ

古代ブリテンの英雄 カラクタクス(Caractacus) がローマ人に敗れ、ローマ皇帝クラウディウスの前に連行されるという、史実に基づくドラマティックな物語。

◆ 3. 構成(全6部)

第1部:Opening Chorus & Scene

導入として民衆が登場し、敵(ローマ)に対する危機感が描かれる。ブリトン人の団結と士気高揚がテーマ。

エルガー特有の堂々たる合唱書法と、舞台的な導入技法が顕著。

第2部:Scene in the Sacred Grove

森の女王(Queen)とドルイド僧による神秘的な儀式場面。

エルガーはここで、のちの《ゲロンティアスの夢》の「天使の合唱」的な宗教性を予告する。

第3部:Caractacus and Orbin

カラクタクスとオルビンの二重唱。友情、忠誠、敗戦への不安が主題。

オーケストレーションの陰影描写が深く、心理劇的。

第4部:Battle and Capture

クライマックスとなる戦闘シーン。劇的かつ緊張感の高い描写。

ローマ軍による勝利とカラクタクスの捕縛が描かれる。

ティンパニと金管が大きく活躍する。

第5部:Procession to Rome

カラクタクスが鎖に繋がれてローマへ向かう行進。

エルガーはここで、「儀式的行進」音楽を展開。

荘厳な行進曲と民衆の合唱が重なる場面。

第6部:Caractacus before Claudius

皇帝の前で、カラクタクスが演説を行い、名誉ある敗者としての姿を見せる。

皇帝はその勇気に感動し、命を救うことを決断。

最後はブリテンの将来への希望を歌う壮大なフィナーレ合唱へ。

◆ 4. 音楽的特徴と意義

合唱技法:のちの《The Apostles》《The Kingdom》に通じる大規模なコラール技法が見られる。

動機的統一性:カラクタクスのモティーフ(下降音型)や行進のリズムが全体を通じて再現され、循環構造を形成。

管弦楽法:金管と打楽器の扱いは格段に進化し、《エニグマ変奏曲》と並ぶ力量が発揮されている。

叙情と英雄性:エルガー独特のノスタルジー(nobilmente)と、ドラマティックな英雄描写が融合している。

◆ 5. 儀式性と宗教性の観点から

ドルイドの場面(第2部)は、明確に儀式的構造を持ち、《ゲロンティアスの夢》第2部の先駆と考えられる。

行進曲の場面(第5部)は、《神の国》第2部の12使徒登場行進、《魂の行進》の追悼行進など、後年の「儀式的運動」の最初の定型と見なせる。

カラクタクスの姿勢:敗者でありながら精神の勝者として語る演説は、《The Apostles》の使徒たちの姿勢、《The Spirit of England》第3楽章の「内なる勝利」に通じる。

12の構成単位の萌芽:正式な「12」構造はないが、カラクタクスの側とローマ側(+女王という超越存在)の三重構造は、《ゲロンティアス》《The Apostles》に見られる三重的象徴構造の前段階と捉えることができる。

◆ 6. 歴史的評価

初演当時は《エニグマ変奏曲》と並び高く評価されたが、20世紀半ば以降は演奏機会が減少。

近年、エルガーの宗教的作品群への再評価とともに、《カラクタクス》のドラマ性・構造的完成度にも注目が集まりつつある。

現在では、「オラトリオ三部作」前の試金石的作品として重要な位置を占める。

エドワード・エルガーのカンタータ《カラクタクス》(Op.35)は、1898年10月5日にリーズ音楽祭で初演された作品である。全6部から構成され、ソプラノ、テノール、バリトン、2人のバス独唱者、合唱、そして大規模なオーケストラのために書かれている。台本はエルガーの近隣に住むH.A.アクワースが執筆し、古代ブリテンの英雄カラクタクスのローマ帝国への抵抗と最終的な敗北を描いている。

構成と音楽的特徴

第1部:ブリテンの野営地

作品は不穏な雰囲気の音楽で始まり、ブリトン人の見張りがローマ軍の接近を警戒する場面を描く。合唱が「Roman hosts have girdled in our British coasts」と歌う冒頭では、「ブリテン」主題が提示され、以後の楽曲全体で繰り返し現れる 。カラクタクスが登場し、自然への賛美と戦いへの決意を表明する。

第2部:ドルイドの儀式

この場面では、ドルイド教の儀式が描かれる。アクワースの台本は歴史的事実から逸脱し、ドルイド教の要素を強調している 。音楽は神秘的な雰囲気を持ち、エルガーの自然への愛情が表現されている。

第3部:恋人たちの出会い

カラクタクスの娘エイゲンとその恋人オルビンが登場する。オルビンは架空の人物で、半ば司祭的な吟遊詩人として描かれている 。二人の愛情が描かれるが、エルガーの恋愛音楽は批評家によって評価が分かれている 。

第4部:戦いと敗北

ブリトン人とローマ軍の戦いが描かれ、カラクタクスは敗北する。音楽は激しい戦闘を表現し、カラクタクスの苦悩と絶望が強調される。

第5部:ローマへの旅

捕虜となったカラクタクスがローマへ連行される場面。音楽は哀愁を帯び、祖国への郷愁と自然への愛情が表現される 。

第6部:ローマでの裁判と赦免

カラクタクスが皇帝クラウディウスの前で弁明し、その勇気と誠実さにより赦免される。音楽は「ローマ」主題と「ブリテン」主題を融合させ、壮大なフィナーレを迎える 。

動機と主題の分析

エルガーはこの作品で明確な動機(ライトモティーフ)を用いている。特に「ブリテン」主題と「ローマ」主題が全体を通じて繰り返し現れ、物語の進行と感情の変化を音楽的に支えている 。また、自然への賛美や郷愁を表現する旋律も随所に登場し、エルガーの故郷マルヴァン丘陵への愛情が感じられる。

評価と位置づけ

《カラクタクス》はエルガーの初期の大規模な合唱作品の一つであり、後の《ゲロンティアスの夢》や《使徒たち》への道を開いた作品とされる 。初演時には好評を博し、イギリスの合唱団によって広く演奏されたが、現在では演奏機会が限られている。しかし、エルガーの音楽的発展を理解する上で重要な作品であり、彼の自然観や愛国心が色濃く反映されている。

結論

《カラクタクス》は、エルガーの音楽的成熟と彼の内面的な感情、自然への愛情、そして祖国への思いが融合した作品である。明確な動機の使用や豊かなオーケストレーションにより、物語のドラマ性と感情の深さが表現されており、エルガーの作曲家としての成長を示す重要なマイルストーンとなっている。

Caractacus @ amazon

チャールズ・グローヴス盤

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Liverpool Philharmonic Choir 他

録音:1978年 ライヴ(BBC録音)|商業化:BBC Legends BBCL 4125-2(2003年)

初の商業録音。スケールは中庸ながら、エルガー復興期の象徴的演奏。

独唱陣も堅実、グローヴスの明晰で誠実な指揮は、合唱音楽において本領を発揮。

現在も比較的入手しやすい音源。

リチャード・ヒコックス盤

BBC National Orchestra of Wales, BBC National Chorus of Wales 他

録音:1999年8月|Chandos CHAN 9685(2CD)

現代的録音による決定盤。演奏・録音・資料性すべてにおいて秀逸。

ソリストも豪華(ブリン・ターフェル、アリス・クートなど)。

ステレオ音質、カップリング付き、楽曲解説も詳細。

現時点でのリファレンス録音とされる。

マーティン・ブラッビンズ盤

BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus 他

録音:2021年10月|Hyperion CDA68370(2022年発売)

最も新しい録音。Hyperionレーベルによる全集的エルガー録音の一環。

ブラッビンズは近年、エルガー作品の復興に熱心な指揮者。

音質・構成ともに優れ、今後のスタンダードとなる可能性大。

Chandos盤と並ぶ現代的リファレンス。

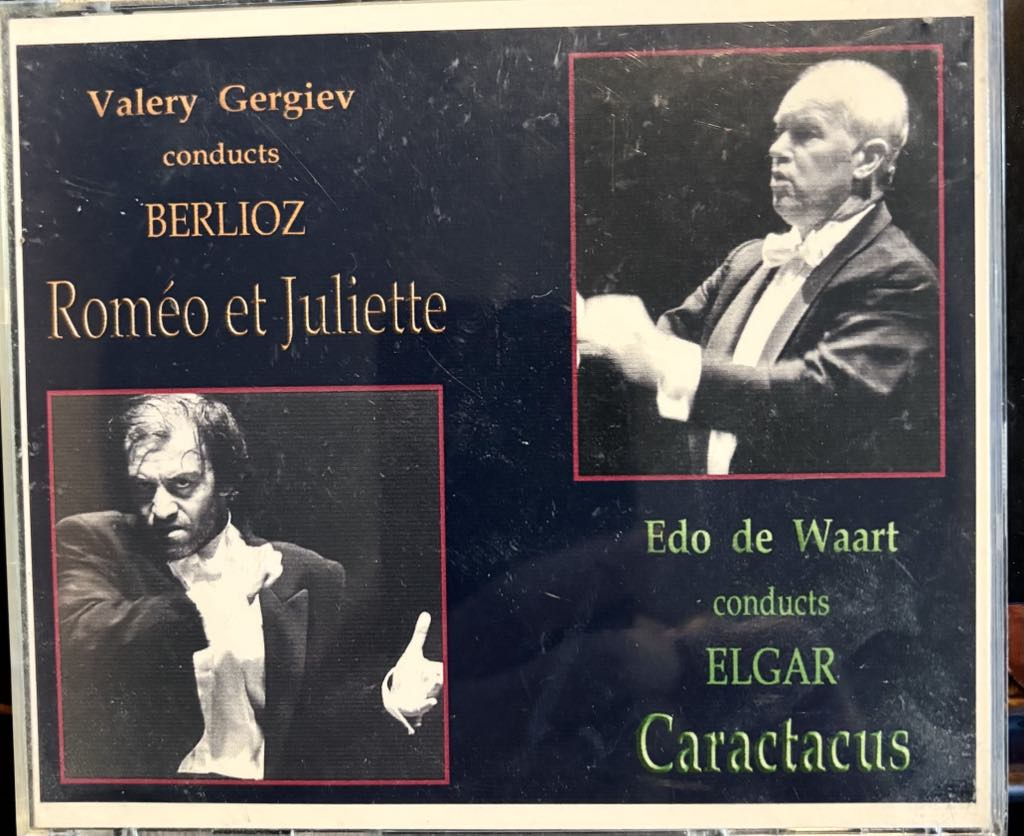

エド・デ・ワールト盤(非公式盤)

オランダ放送管弦楽団との《カラクタクス》が海賊レーベルで一時出回った。カップリングがゲルギエフによるベルリオーズの《ロメオをジュリエット》というマニアなら放っていけないカップリングだった。レーベル名すら書いていない文字通りの海賊盤である。しかも2枚目にロミジュリの後半、3枚目にロミジュリの前半が収録されているという変わったディスク。

エルガーのオペラ《カラクタクス》:封印された舞台芸術の構想

エルガー協会のデヴィッド・ウッドの情報。

「エルガーはこの作品オペラとして上演されることを想定していた」

以下はデヴィッド・ウッドからの証言。

一般には、エルガーがオペラの創作に挑んだのは晩年にスケッチとして残された《スペインの貴婦人》一作のみとされている。実際、この未完作品はパーシー・ヤングによって補筆・編曲され、BBCミュージック・マガジンの付録CDにより紹介された。しかしながら、より早い時期に完成された《カラクタクス》(1898年)は、形式上は「カンタータ」とされているものの、その実質は明らかに舞台上演を意図した作品であった。

この《カラクタクス》について、エルガー自身が1901年にオペラとしての上演を望んだ記録が残されている。しかしその提案は、「聴衆がローマの支配下に置かれるイギリス人の姿を受け入れられないだろう」という理由で却下された。だが、作品の内部構造や記譜に残された細かな舞台指示を読む限り、エルガーが初めから演劇的展開を構想していたことは疑いない。

実際、総譜には次のような詳細な舞台指示が記されている:

アイゲンの登場

ドルイドの乙女たちが樫の木のまわりで合唱

カラクタクスと兵士たちの行進

大ドルイドが玉座に上がる

ハープを放り投げて乙女が駆け去る

若者と乙女たちが聖なる花輪を編みながら歌う

混乱のなか登場する敗残兵たち

ローマのガレー船に乗せられる捕虜たち

アイゲン、オービン、カラクタクスの退場

これらは単なるプログラム・ノートの補足にとどまらず、具体的な演出上の配慮が盛り込まれており、エルガーのオペラ的意図を裏づけている。

作品は全6部から成り、第2部または第3部のあとに休憩を挟む構造が考慮されている。特に第1~第3部は同一の場面設定内で展開されるため、第3部の後の幕間が自然であろう。後半には場面転換が必要になるが、エルガーはその点も巧みに処理している。たとえば、カラクタクスの嘆きの場面では舞台上には彼一人だけが登場し、その間に背景ではローマのガレー船を準備することが可能となっている。続く乗船シーンは非常に短く、転換のための音楽が明確に書き込まれており、古代ローマの場面への切り替えに十分な時間を与えている。

注目すべきは、作曲・台本ともに直接的な戦闘描写を意図的に省いている点である。もしもこの作品が純然たるカンタータとして構想されていたのであれば、合唱とオーケストラを用いた戦闘描写は容易であったはずだ。それにもかかわらず、戦いの余波として舞台上に登場するのは敗走する兵士たちだけである。このような構造はむしろ演劇的な制約と効果を考慮した舞台芸術の文脈に属すると言える。

今日、エルガーの音楽を元に、壮麗な音楽ドラマ《カラクタクス》が今なお舞台上演されない理由はないだろう。むしろ、それはエルガーが完成させた**唯一の「上演可能なオペラ」**として、再発見されるべき作品なのである。

ちなみに、エルガー協会のリチャード・ブロックの追加情報によると、1935年に『神の国』はオペラとして上演されたことがあるとのこと。