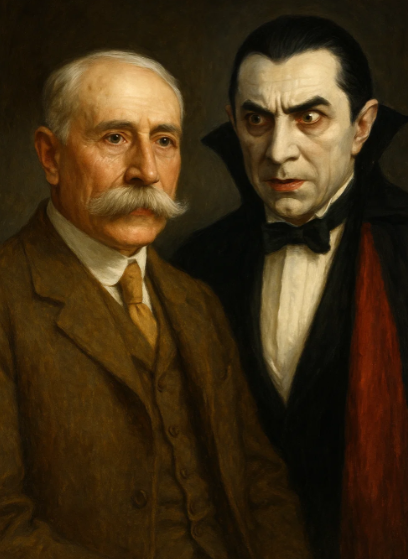

エルガーとドラキュラ——ビクトリア朝オカルティズムと音楽的幻想の交差

エドワード・エルガーとブラム・ストーカー。この一見交わらぬ二人の芸術家を結びつける糸は、19世紀末という霧深い時代の文化的背景、すなわちビクトリア朝のオカルティズム的想像力である。『ドラキュラ』(1897年)を生み出したストーカーと、同じくヴィクトリア朝末期からエドワード朝初頭にかけて活動したエルガーは、共に帝国の終末感と科学の台頭が交錯する時代精神の中で、自らの創作に霊的・神秘的な側面を滲ませていた。

エルガーの音楽は一般に国民的、保守的、あるいは軍楽的イメージを伴って語られることが多い。だがその裏側にある内面的精神史には、神秘思想や超自然的存在への関心が色濃く滲んでいる。彼の創作ノートや書簡には、暗号、象徴、夢といったオカルティズムのレトリックが頻出する。中でも《エニグマ変奏曲》における“隠された主題”の問題は、20世紀に入ってからのスピリチュアリズム的傾向を先取りするものであり、知の探求と霊的象徴性が音楽に内在し得るという発想を体現している。

こうした精神性の源泉は、エルガーが活動を始めた1870〜80年代における英国オカルティズムの隆盛と無関係ではない。神智学協会(The Theosophical Society)の設立(1875年)、ウィリアム・バトラー・イェイツやアレイスター・クロウリーに代表される黄金の夜明け団(Hermetic Order of the Golden Dawn)の台頭など、ビクトリア朝後期の英国では、芸術とオカルトが一種の文化的融合を見せていた。芸術家たちは新たな霊的探求の媒体として音楽や文学を位置づけていたのである。

この文脈において、エルガーの初期室内楽作品、特に《ヴァイオリンとピアノのためのソナタ(Op. 82)》、《弦楽四重奏曲(Op. 83)》、《ピアノ五重奏曲(Op. 84)》の三作(いずれも1918年)は重要な証拠となる。これらの作品は、エルガーがフィトルワースの森に囲まれたブリンクウエルズにこもって作曲されたものであるが、特にピアノ五重奏曲については、「異教の儀式の幻影」を見たという夢幻的な証言が夫人アリスの手記に記録されている。そこでは「ねじれた木々の影がまるで罪深き修道士の霊のように揺らめいている」と描写されるが、これはまさにドラキュラ的幻想と共振するイメージである。

ストーカーの『ドラキュラ』においても、象徴的な木立、古の修道院、信仰と背信のモチーフは繰り返し登場する。音楽的な構築ではないが、空間の感覚、心理の幽玄、時間の超越性といった側面において、ストーカーとエルガーは同一の霊的美学を共有していたと言ってよい。特に「古きものに宿る新たな意味」や「不可視の力の実在」といった、19世紀末特有の退廃と神秘の美学が、両者の表現の根幹に横たわっている。

さらに特筆すべきは、エルガーが個人的に「魂」や「天啓」への興味を持っていた点である。彼は晩年、メモや日記に「神に導かれた瞬間」や「外的霊感」について記しており、これは単なるカトリック的敬虔を超えて、神秘主義に接近した内省の証左である。これはまた、《ゲロンティアスの夢》における魂の遍歴や、《使徒たち》《王国》における黙示的視野にも通底する。ここにはストーカーにおける「生と死の狭間」「聖と俗の境界」が、そのまま音楽的象徴に置き換えられている。

結論として、エルガーとストーカーは、共にビクトリア朝末期の精神風土における「見えざるもの」への憧憬に貫かれていた。ストーカーはそれを吸血鬼ドラキュラの姿に託し、エルガーはそれを管弦の響きの彼方に投影した。表現の手段こそ異なるが、両者の芸術の根源には、理性と霊性の狭間で彷徨う近代人の姿が厳かに浮かび上がっているのである。