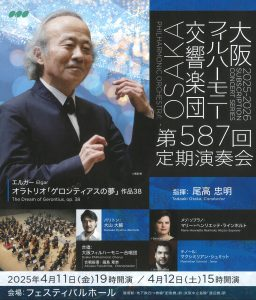

尾高/大フィルのゲロンティアス

開催日時:2025.4.11 (金) 19:00

会 場:フェスティバルホール

指揮:尾高忠明

メゾ・ソプラノ:マリー=ヘンリエッテ・ラインホルト

テノール:マクシミリアン・シュミット

バリトン:大山大輔

合唱:大阪フィルハーモニー合唱団(合唱指揮:福島章恭)

エルガー/オラトリオ「ゲロンティアスの夢」作品38

日本人指揮者によるエルガー演奏の最高権威であり、日本人としてただ一人のエルガーメダル受賞者である尾高忠明。

これまでの活動でエルガーの交響曲を始めとする管弦楽作品の演奏には定評があるのは衆目の知るところ。

しかし、なぜかエルガーの大規模な宗教的声楽作品には手をつけてこなかった。

ウォルトンの「ベルシャザールの饗宴」を得意にする尾高氏。「ベルシャザール」も彼の得意のレパートリーである。

あの「ベルシャザール」の完成度を見るにつけて、ぜひエルガーの宗教曲を手掛けて欲しいと待望論は久しかった。

それがいよいよ実現したのである。

全体的な完成度は結果的には想像以上の大名演となったといえるだろう。

生意気な言い方かもしれないが、空前絶後の名演とするために陰ながら私なりの「仕掛け」を施するという企みがあった。少しでもこの名演に関与していたかったという思いもあった。

以下ポイントごとに解説してみたい。

①速めのテンポ感

まず、今の尾高氏なら速めのテンポ設定を取るだろうなと予想していたが、正にその通り。ブリテン盤より少し遅い程度。

終演後尾高氏にテンポの件を聞いたところ「合唱団が言葉のノリが良くなるテンポ設定を意識した」とのこと。これは功を奏したといえるだろう。

このテンポの話の中で、こちらもつい口を滑らせてしまったのであるが、「大友さんは最後に向けてテンポを落としていました」。

「あ、しまった」と思ったが仕方ない。

他の演奏者の感想やレビューは、なるべく口にしないようにこれまで努めていたのであるが、話の流れで「大友直人」の名前を出してしまった。いわば、ジャイアント馬場にインタビューしている時に「アントニオ猪木」の名前を出すようなものだ。プロレス雑誌の記者さんは結構神経を使っていたらしい。

しかし、そこは日本の御大尾高氏は動ぜず「そうですか」とニヤっと笑みを見せていた。それ以上聞くのは野暮だろう。

②テノールのシュミットさん

尾高氏が大フィルでゲロンティアスを演奏する条件として「この曲をやれる良いソリストがいるのなら」ということを上げてきたそう。そこで白羽の矢が立ったのがジョナサン・ノットの時もタイトルロールを歌ったマクシミリアン・シュミット。

このシュミットさんがぺーター・シュライヤー系の泣き声テノール。正にこれが死を間際にした重病人ゲロンティアスのキャラクターにピッタリの悲壮感を醸し出していたのだ。前回は声量バランスで少々懸念があったが今回は申し分のない余裕が感じられた。7年前にジョナサン・ノットの指揮でゲロンティアスを歌ったという経験は生きているのだろう。

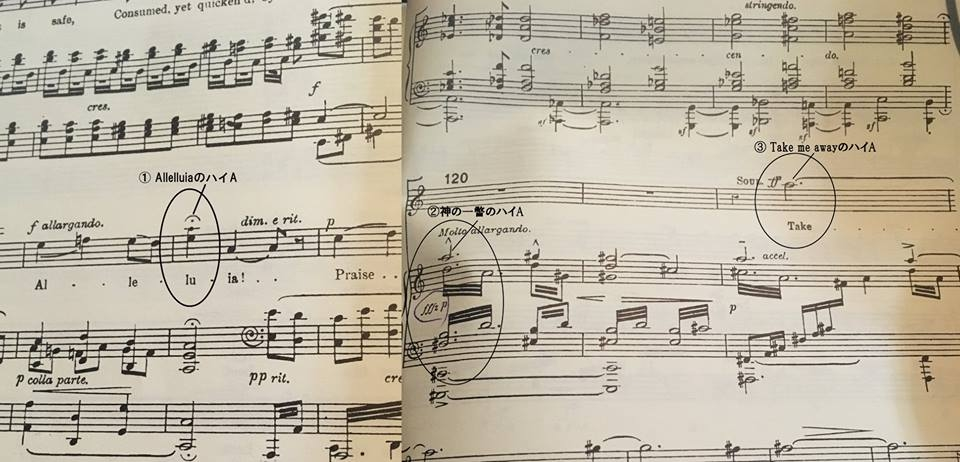

③天使のアレルヤ

今回、私が関与した仕掛けがこの件。

私は「ゲロンティアスの夢」には12という秘密の番号が隠されているということを解説した。

その中にトリプルAというものがある。トリプルAを成立させるために、かなり入念な仕込みを行ったのである。

魂となったゲロンティアスは一瞬だけ神の姿を見ることになる=神の一瞥。それが練習番号120の付点2分音符のAだ。

これを中心に、その前に天使役が「アレルヤ」と高らかに歌う。この頂点がA。その後、審判の動機が12小節続いて「神の一瞥」がやってくる。その直後にゲロンティアスは「Take me Away」と叫ぶ。この最高点がA。つまりこの3つのAはセットになっている=トリプルA。

しかし、天使役の声部メゾソプラノもしくはアルト。かなりキツイのでエルガーはAではなくEでもよいと楽譜に記した。

これは初演を勤めた、エルガーお気に入りのクララ・バットがAを出すのがキツイから、彼女だけは特別にEでもよいとお墨付きを与えたと考えている。つまり、ここはEで歌ってよいのはクララだけなのだ。

中にはEを歌う歌手がたまにいるのだ。例えば、ボールト盤で天使役を歌ったヘレン・ワッツなど。

しかし、これをやられるとトリプルAが成立しなくなる。

だから、今回の天使役マリー=ヘンリエッテ・ラインホルトがもし下歌いをやってきたら、本棒から上記のことを説明してもらってできれば上を歌って欲しいと説得して欲しいという意味を込めて尾高氏には事前に文書にまとめたレポートをお渡しした。

結果的にこの作戦が功を奏したかわからないが、ラインホルトは無事に見事にAで歌いきってくれた。

少なくとも尾高氏に渡したレポートの内容は、尾高氏から演奏者や事務局には伝えて説明してくれたそうである。

そして、今回の実演で気が付いた点もある。

ゲロンティアスが度々、天使に「私は神様に会うことはできるのでしょうか?」と尋ねる。

その度に120番で演奏されるテーマが奏される。今回日本語字幕が表示されていたので、その言葉の意味と音声がシンクロで感じることができたので、そのことが極めて分かりやすく提示されたのである。

正に120番の「神の一瞥」が本当に神の描写であるとあらためて確信するに至ったのである。

④合唱団

合唱団は素晴らしかった。ステージでの立ち振る舞いとかマナー。口の開け方、声質の揃え方、衣装などなど。実はその合唱団の実力というかリテラシーが、こういう点で程度露呈してしまうもの。そういう意味で大フィル合唱団はかなりのレベルであることがわかる。表現力も素晴らしい。ステージマナーにおいても、最後の捌け方にしても美しく一礼してから捌けるとか、とてもよく訓練されているということを物語っており好感が持てるものであった。

⑤一部と二部を続ける意味

今回の演奏の大きな特徴。通常は休憩をはさむはずの1部と2部の間。ここは続けて演奏された。

聴衆にとってはトイレ休憩なしなのでそれなりに負担を強いられる。

しかし、実際聴いてみて、その意図が何となくわかった気がする。

これはちょっと尾高氏に聞き忘れたので次の機会に聞いてみるが。1部の終わりの「Throu the Same」のバックのオケ伴奏と第2部冒頭のピアニッシモで始まる管弦楽の親和性の強調だと思われる。あれは続けて聴かせるから意味がるということなのだろう。

実際に続けて聴いてみるとそういうニュアンスが強く感じられるのだ。

⑥オルガン

唯一のハンディキャップがこれ。大阪フェスティバルホールにはパイプオルガンが設置されていない。この曲にオルガンの効果は不可欠だ。特に練習番号100と101を繋ぐC音。小型のオルガンで代用していたが、やはり限界がある。これは仕方がないか。

⑦ステージの反響版

大阪フェスティバルホールは非常に個性的な造り。建築デザイナーのこだわりが至るところにある。特筆すべきなのがステージ後方と側面の反響版だ。あの形状は上方向に飛びがちな音を下方向に跳ね返す構造である。通常、音というものは上方向に向かってしまう。

それをぶつかった音があえて下方向に向かうように考えられた形の反響版となっているのだ。

一階の前の方に座ると意外にオケの音が聴こえにくくなる。それを考慮した造りだろう。

⑧ソリストの歌い出しの前に注目

今回注目していたのがこれ。ソロが歌い出す前の表情。顔がよく見える前から3列目だったので大変よく見えた。しかし演奏者にとってはイヤな客である。しかし、これ重要だったりする。司祭を歌ったバス、楽譜を持つ手が震えていたのも見えた。それくらいの気合の入り方を直に感じることができた。

⑨観客のリアクション

お客さんの反応も素晴らしい。フライングなんちゃらもなかった。ただ、あまりにも馴染みのない曲ゆえ、妙に淡泊だった。このクオリティで東京で演奏していたら、もうそれはそれは延々とカーテンコールが鳴りやまなかったくらいだろう。尾高氏は何度もステージに呼び出されて、トレードマークとなった「おねんねポーズ」を何度もする羽目になったことは想像に難くない。ま、考えてみれば過去7回日本で実現した「ゲロンティアスの夢」。全て東京、川崎といった関東。初めて首都圏以外での演奏だから仕方ないといえば仕方ないのだろう。

Conductor: Excellent 5

Orchestra:Excellent 5

Solist:Very Good 4.5

Chorus:Exellent 5

Audience:Good 4

publicity:Good 4

27.5/30

92%

エルガー《ゲロンティアスの夢》における儀式性と演奏解釈の検討 ― 2025年4月11日、大阪フィルハーモニー交響楽団第587回定期演奏会の実践より ―

2025年4月11日、大阪フェスティバルホールにて開催された大阪フィルハーモニー交響楽団第587回定期演奏会において、エドワード・エルガー(Edward Elgar, 1857–1934)のオラトリオ《ゲロンティアスの夢》(The Dream of Gerontius)が上演された。

当該公演における演奏解釈と上演実践を検討し、作品の持つ儀式性および音楽構造へのアプローチを分析する。

1. 指揮者のテンポ設計と演奏構造の捉え方

本公演の指揮を務めた尾高忠明は、作品全体に一貫した緊張感を保持しつつ、やや速めのテンポを基調とするアプローチを採った。このテンポ設定は、特に合唱部分における言葉の運動性を際立たせ、イギリス的なプロソディの明瞭な提示につながった。

また、作品構造上、通常は第1部と第2部の間に休憩が設けられるが、今回の上演では両部が連続して演奏された。

この措置により、ゲロンティアスの死から霊魂の旅路への移行が断絶なく描出され、作品の内的論理および精神的連関が明確化されたと評価できる。

2. ソリストの表現と役割分担

主役ゲロンティアスを演じたテノール、マクシミリアン・シュミットは、死を目前にした魂の葛藤と浄化の過程を、技術的正確性とともに高度な内面的表現で描写した。彼の歌唱は、20世紀的な宗教的音楽における「演劇性」の限界と可能性を探る上でも、貴重な実践例といえる。

天使役を務めたメゾ・ソプラノのマリー=ヘンリエッテ・ラインホルトは、安定した音程と柔らかな声質により、慰撫的かつ導き手としての天使像を丁寧に構築した。

バス・バリトンである大山大輔は、司祭および煉獄の天使の二役を演じ分け、明瞭なディクションと内的緊張を両立させる表現力を示した。

3. 合唱団の完成度と儀礼的統一感

大阪フィルハーモニー合唱団(合唱指揮:福島章恭)は、音楽的精度のみならず、舞台上における所作や衣装、舞台上の佇まいに至るまで、一貫した様式美と礼儀正しさを保持していた。

とりわけ、終演後の退場に際して全員が一礼して舞台を去る所作は、舞台芸術としての儀式性を強化する重要な要素であった。

これにより、演奏が単なる音楽的再現にとどまらず、一種の宗教的・劇的典礼として昇華されていたことが窺える。

4. 会場音響とオルガン音響の課題

演奏会場であるフェスティバルホールには、常設の大型パイプオルガンが設置されておらず、今回の上演では移動式の小型オルガンが用いられた。全体としての音響バランスは概ね良好であったが、練習番号100および101におけるC音の持続(いわゆる「キリストの立ち会い」の象徴的瞬間)においては、音圧・音色ともにパイプオルガンでの演奏が想定する臨場感には及ばなかった。

この点は、作品が本質的に「オルガンを伴う儀式」として設計されていることを再認識させる要素であり、今後の上演において重要な検討課題となる。

結語

以上の考察から、本公演はエルガー《ゲロンティアスの夢》の持つ宗教的・儀式的性格を高い次元で体現し得た上演であったと結論づけられる。指揮者による明快な構造把握、ソリストの成熟した解釈、合唱団の訓練された統一性が相互に作用し、本作品の演奏上の諸問題(テンポ設定、構造理解、音響配置)への一つの実践的解答を提示していた。