4楽章重視型ペテレンコの2番

ワシリー・ペテレンコによるエルガー:交響曲第2番 変ホ長調 op.63の演奏は、現代における非英国系指揮者によるエルガー解釈の金字塔の一つとして高く評価されるべき内容である。ここでは、彼の4つの主要な演奏記録——①2011年マドリード(スペイン放送響)、②2014年プロムス(ロイヤル・リヴァプール・フィル)、③2016年商業録音(ONYX盤)、④2022年7月15日(メルボルン響ライブ)——を軸に、その解釈の本質と価値を明らかにしたい。

◆ 概観:非英国人によるエルガー再定義の成功例

ペテレンコはロシア出身であるが、その演奏から聴き取れるエルガー像は決して「外側から見た英国音楽」ではなく、内面から滲み出る深い共感と洞察に満ちている。彼のエルガー演奏は、「外国人指揮者がエルガーを振る場合の限界」ではなく、「英国人指揮者以外でもここまでエルガーを解釈できる」というポジティブな驚きを与えてくれる。

◆ 第4楽章重視型:エルガーの魂に到達する構成意識

この交響曲における最大の鍵は**第4楽章〈Moderato e maestoso〉**である。エルガー自身がジョン・バルビローリに語った「本当の音楽は155番以降から始まる」という言葉に耳を傾ける指揮者は今なお少ない。多くが第1楽章の華麗さや第2楽章の抒情性、あるいは第3楽章の技巧的なスケルツォに気を取られ、第4楽章を儀礼的な終結として処理してしまう。

しかし、ペテレンコは違う。彼は最初からこの交響曲を第4楽章の「深みに到達するための旅」として構築している。155番以降(特にLento e molto cantabileに入ってから)は、時間が止まったかのような集中力と、深い精神性が支配する。その語り口は雄弁でありながら過剰でなく、エルガーが本当に託したであろう感情の流れ——孤独、回想、希望、そして再生——を誠実に汲み取っている。

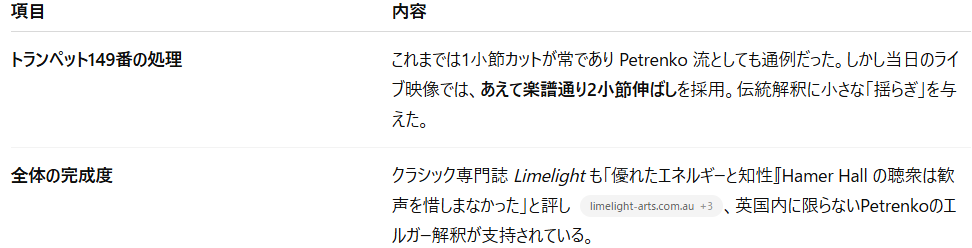

◆ 149番のトランペット:楽譜通り「1小節派」

細部の解釈からも、ペテレンコの精緻なスコア・リーディングへのこだわりが感じられる。特に第4楽章149番のトランペットを楽譜通り1小節で切る点は、慣習に従って2小節延ばす演奏が主流な中で、正確さと作曲者の意図を尊重した立場を明確に示している。

◆ 各演奏の特性と比較

①2011年マドリード(Spanish RTVE)

この演奏は、ペテレンコが英国外でエルガーの交響曲を振った数少ない記録の一つであり、音楽の普遍性を体現したパフォーマンスと言える。オーケストラにとっては馴染みの薄い作品ながら、ペテレンコの明確なビートと感情の推進力により、まるで長年のレパートリーであるかのように自然な演奏に仕上がっている。

②2014年プロムス(Royal Liverpool Philharmonic)

ペテレンコが最も相性の良いオーケストラ、RLPOとのコンビによる演奏で、ライヴならではの緊張感とスケール感が秀逸。プロムスという特別な空間の中で、彼のエルガーへの深い共感が極めて説得力のある音楽として結実している。

③2016年録音(ONYX盤)

この録音は、ペテレンコのエルガー解釈を決定的に世に知らしめた一枚であり、録音バランス、解釈、演奏すべてにおいて高水準。特に第4楽章の構築美は出色で、現代の録音として最も推奨されるもののひとつである。

④2022年7月15日(メルボルン響ライブ)

メルボルン響を指揮して演奏したエルガー交響曲第2番(2022年7月15日・ハマー・ホール)の映像は、彼のエルガー解釈にさらなる深化をもたらす演出として注目された。

🎵 演奏の印象と評価

活力ある指揮ぶり

Petrenko は若々しくダイナミックな立ち姿で、抑制と爆発を巧みに使い分け、演奏全体を統制。特に管楽器や金管の輪郭を明瞭にし、「英国の伝統」ではなく普遍的な感情でエルガーを語るという以前からのアプローチが一層研ぎ澄まされた

第1楽章では、力強い構築の中にも繊細さがうかがわれ、弦パートは安定、金管は明るく張り詰めた音色で聴き応えがあった。第2楽章 Larghetto は柔らかく深情緒で、木管の歌心も印象的だった 。

第3楽章 Rondo は軽快かつキレがあり、同時に幽玄な味わいを合わせ持つ稀有な演奏となった。

**第4楽章(Moderato e maestoso)**では、Petrenko 最大の見せ所。トランペット149番では、この日の演奏では珍しく 楽譜通り2小節伸ばしというペテレンコ流でも異例のアプローチになっていた。「155番以降=真髄」というエルガー自身の言葉を忠実に守る伝統を踏襲しつつも、約2小節分の余韻を生かした音楽的余白を導入。強靱な響きと繊細な終結のバランスが取れた解釈となっていた。

✅ 特筆事項と映像の意義

英国内に限らないPetrenkoのエルガー解釈が支持されている。

🎯 総評

Petrenko のメルボルン響との2022年ライヴ映像は、彼のエルガー・アプローチの熟成と拡張を示す意義深いものとなった。演奏スタイルは相変わらずエネルギッシュでかつ繊細、金管の明瞭さと木管や弦の叙情性がバランスよく表現されている。

特に第149番トランペットの2小節伸ばしという微妙な選択は、Petrenkoが形式的決まりに従うのではなく、楽曲そのものを最優先に考えた演出であることを示しており、彼のエルガー解釈が単なる伝統踏襲ではなく、鋭い解釈者としての立場を取り続けている証拠である。

全体として、この映像はPetrenkoのエルガー演奏に興味を持つ人にとって、必見の記録であり、今後のパフォーマンスにも大きな示唆を与える内容であった。

◆ 現代の「チャンピオン」へ

現在の英国において、エルガー指揮者の「チャンピオン」はマーク・エルダーであるという見方は妥当である。しかし、次世代の旗手として「時期チャンピオン」に最も近い存在がワシリー・ペテレンコである。その理由は明白である。彼はエルガーのスコアをただ「振る」のではなく、「読む」「語る」「感じる」ことができる指揮者だからだ。

ワシリー・ペテレンコのエルガー:交響曲第2番は、英国音楽が持つ豊かな感情の深層と、構築的な美学を兼ね備えた演奏であり、非英国系の指揮者によるエルガー解釈の理想形のひとつである。彼の今後のレパートリー拡張において《ゲロンティアスの夢》などにも期待がかかる。ペテレンコはまさに「わかっている人」である。