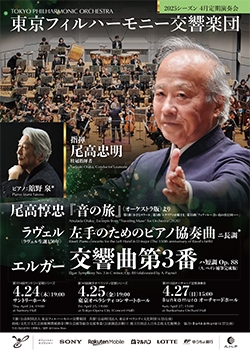

尾高/東フィルのEP3

4月24日

サントリーホール

指揮:尾高忠明

(東京フィル 桂冠指揮者)

ピアノ:舘野 泉*

尾高惇忠/『音の旅』(オーケストラ版)より

第1曲「小さなコラール」

第5曲「シチリアのお姫さま」

第15曲「フィナーレ~青い鳥の住む国へ~」

ラヴェル/左手のためのピアノ協奏曲*〈ラヴェル生誕150年〉

エルガー/交響曲第3番(A. ペイン補筆完成版)

Conductor: Excellent 5

Orchestra Very Good 5

Audience Good 3

Pabliscity 3.5

Total 16.5/20

82.5%

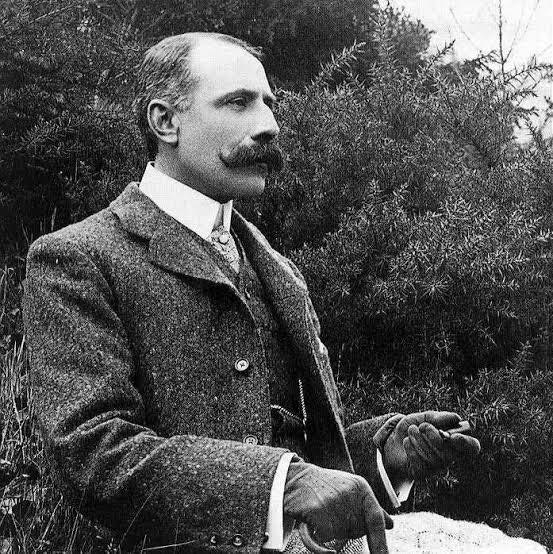

エルガーの魂の正統継承者というものがある。

正統というのは直系と言い換えても良いだろう。

普通にいえば、エルガー自身から最も直接、作品の解釈の指南を受けたエイドリアン・ボールト。その弟子にあたるバーノン・ハンドリーがそれに当たる。

一方、未完に終わった交響曲第3番の場合は、エルガーと共に作品の組み立てを手助けして、彼の没後は自筆譜を託されていたウィリアム・ヘンリー・リード(ビリー)。そして、リードから作品のエッセンスを受け継いで最終的に補完させたアンソニー・ペイン。

そのペインから唯一、この作品の秘儀ともいえる精神性を授かっている尾高忠明。それが交響曲第3番第4楽章における「儀式」性である。ペインは多くの著作を残しているにも関わらず、この儀式性に関する事柄については触れていない。ただ尾高忠明にだけ口頭で告げているのだ。

エルガー→ビリー→ペイン→尾高。

このラインは紛れもなく正統的魂の継承と言えるのだ。

その意味では初演での札幌公演から始まってずっと尾高のエルガー3番を追いかけてきた経過を見ると、当初よりテンポが速めになった印象がある。初演時では60分を超えていたと思うが、今回は60分を切ったのではないだろうか。

彼の振る交響曲第1番のタイムも、例えばBBCウエールズ響を指揮した頃と最近の、大フィルを振った演奏はかなりタイムアップが見られる。この件に関して尾高自身の口から「昔は情に流されてズルズル流されちゃう傾向があったのですが、最近はそういう流されっぱなしにならないようにしています」と述べていた。

この交響曲3番にも同様の変化が表れてきたのではないだろうか?

特に、つい2週間前に「ゲロンティアスの夢」を演奏した直後での交響曲第3番という流れが実に意味あるものなので。

先に述べた儀式性の問題である。ペインがこの曲の第4楽章を構築する際に、ビリーの書籍や証言を大いに参考にしていること。

さらに、作品自体がエルガーへ捧げる儀式のようなものであること。

これらを尾高に直接指南しているのである。

さらにペインはこの儀式性を「ゲロンティアスの夢」での儀式性を下敷きにしているからである。

つまり、ゲロンティアスと第3番は「儀式」というキーワードによって密接な関係にある作品といえるのだ。

それをなぞるようにゲロンティアスに続いて3番を演奏する流れ・・・・あらかじめ仕組んだものではなく、たまたまそういう流れになったということを、どことなく暗示的ではないだろうか。

交響曲第1番の実演での演奏回数は、尾高忠明は断トツで世界一だそうである。おそらく第3番に関しても演奏頻度で第一位か、あるいはそれに迫るものであると想像するに難くない。

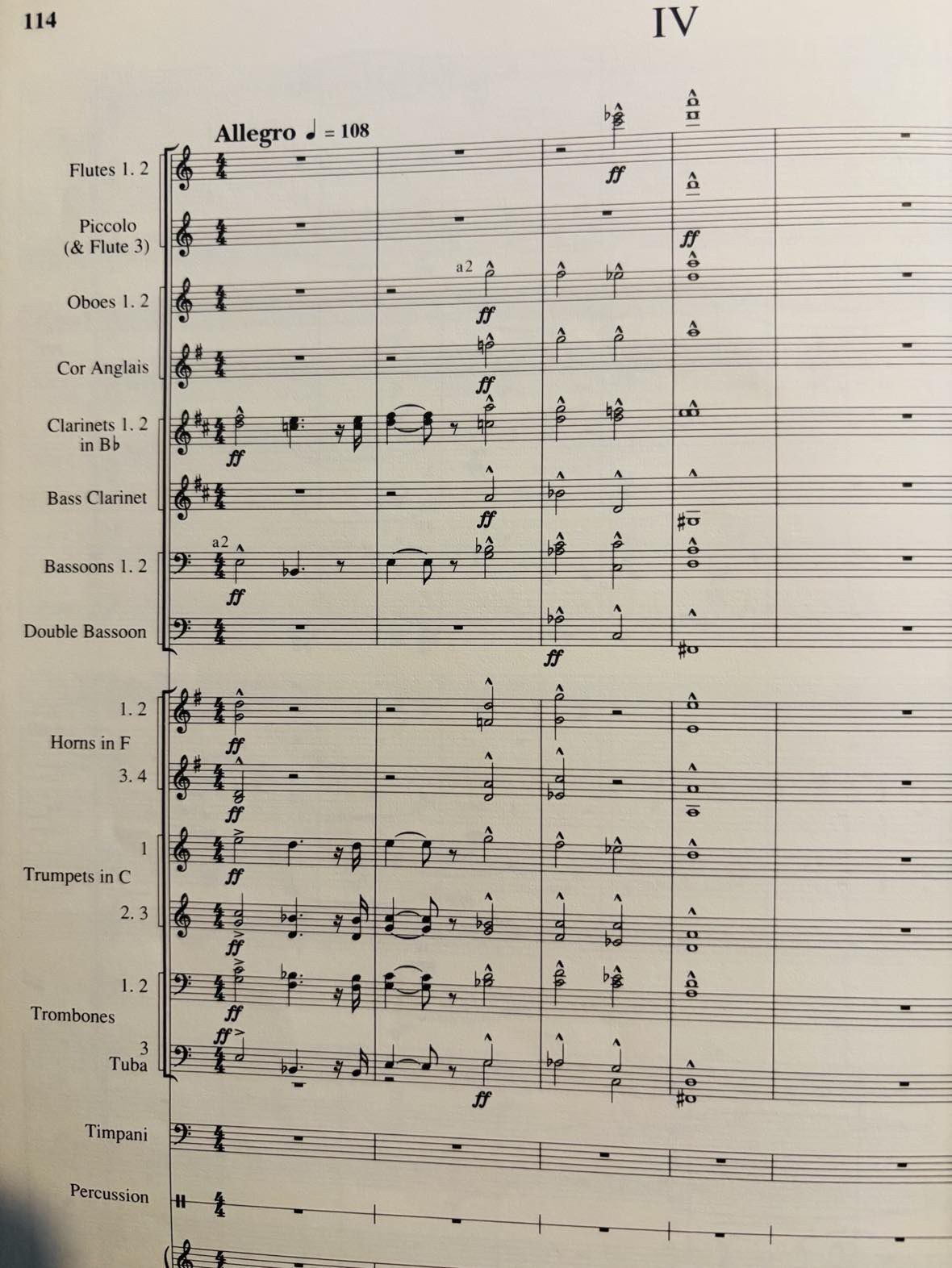

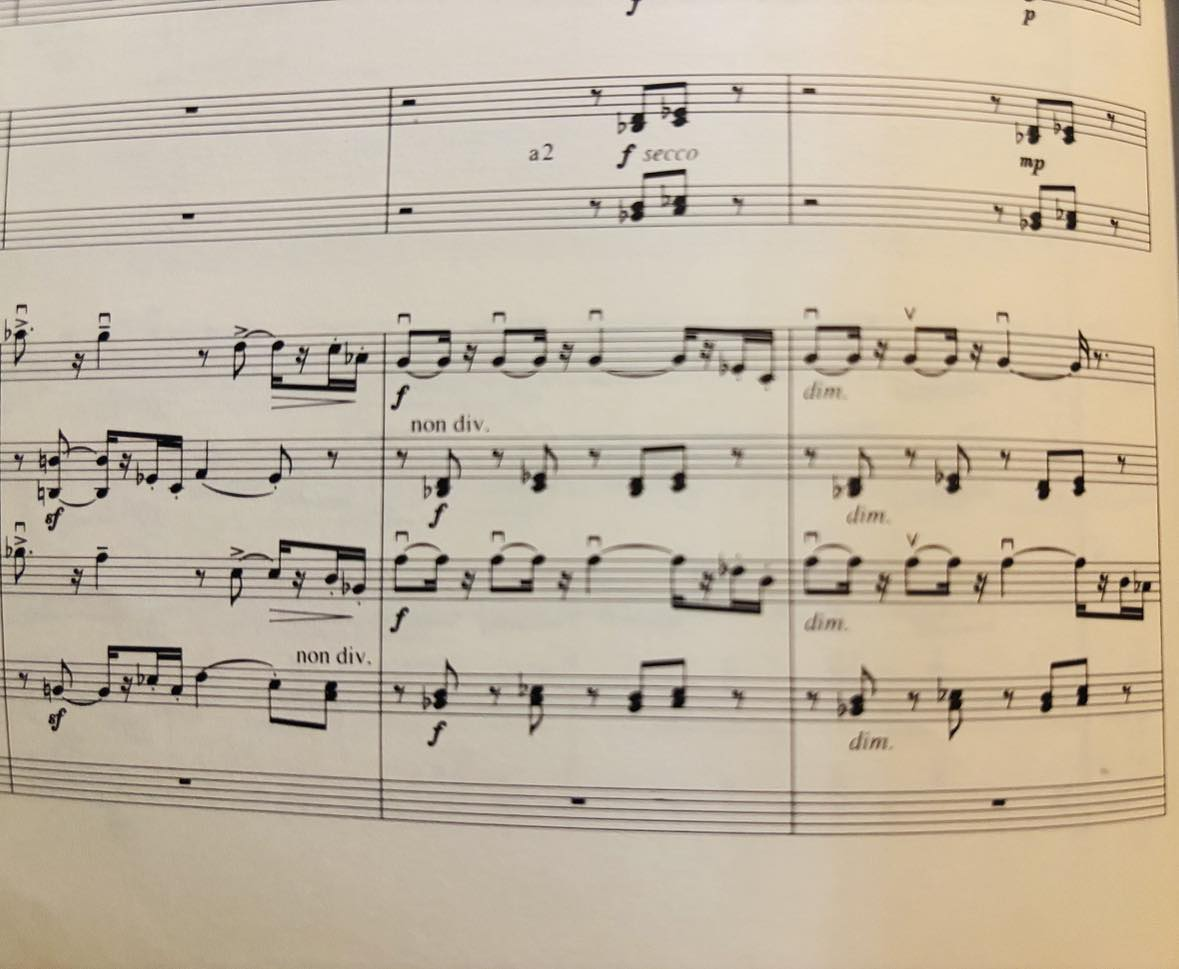

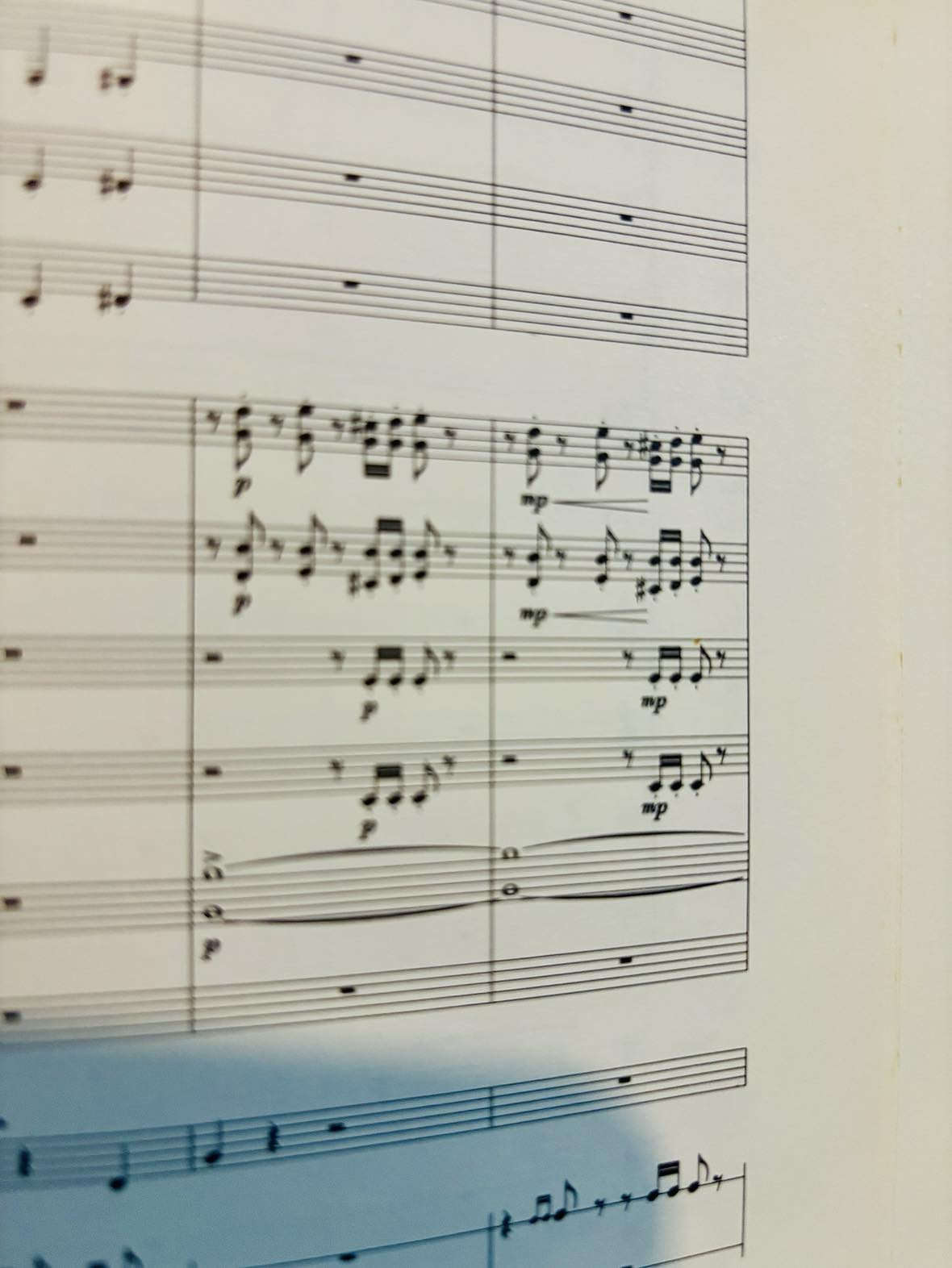

今回特に第4楽章における「荷馬車」のテーマをポイントに置いて鑑賞してみた。

第4楽章は、エルガー、ビリー、ペインの3人による儀式であると述べた。

3人にはそれぞれテーマがある。

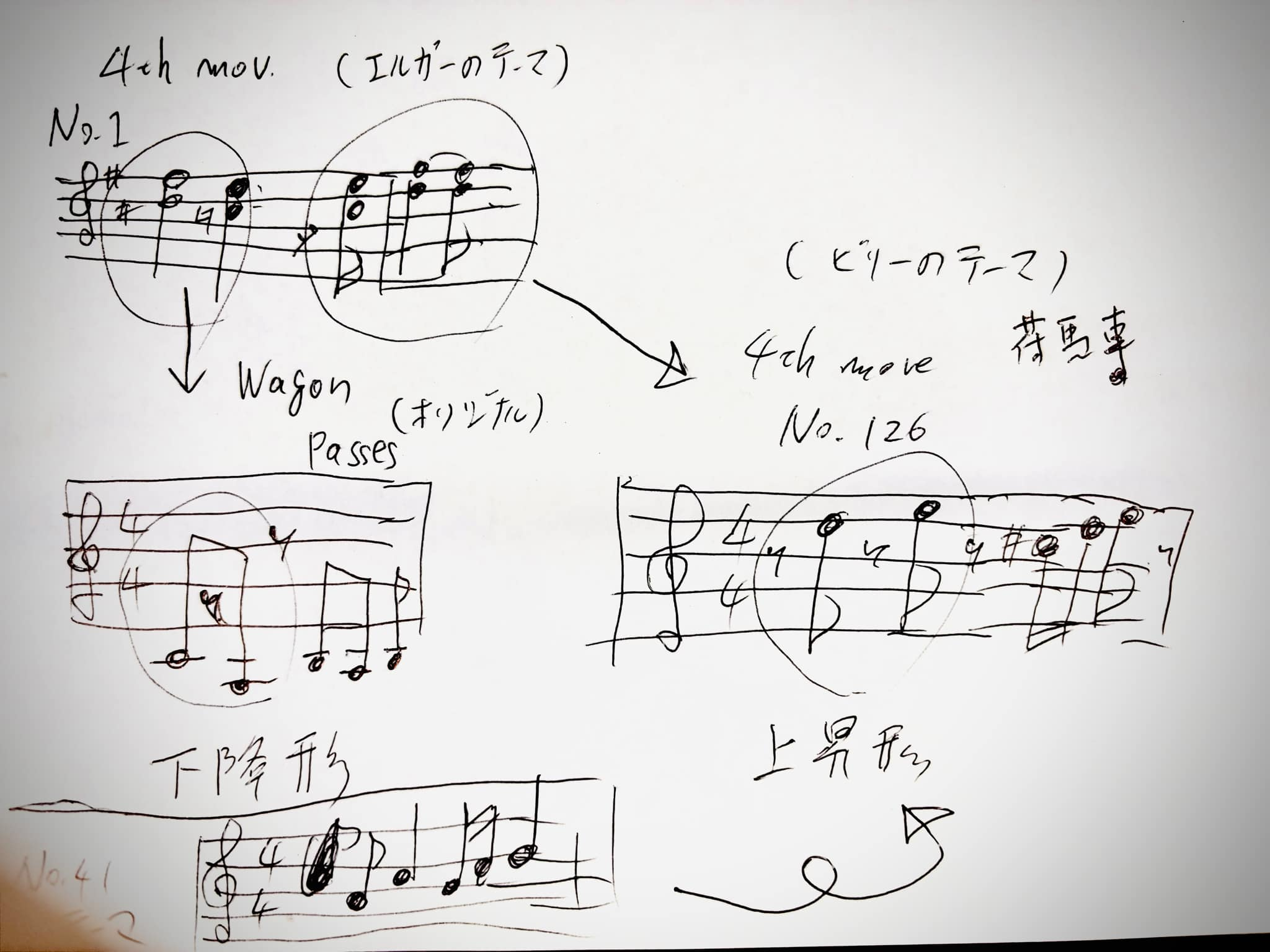

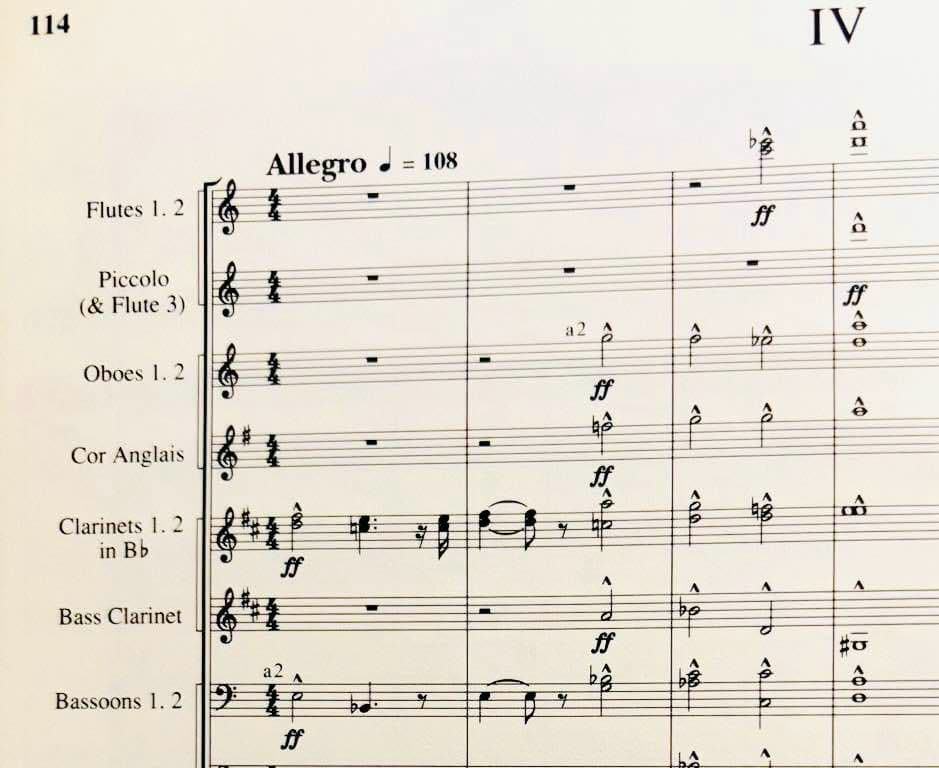

冒頭のファンファーレはエルガーがオーケストレーションまで完成させていたもので、これがエルガーのテーマとなる。

次に、ペインがこの作品の補完の際に重要視した「アーサー王」。これがペインのテーマとなる。

そして二人を結びつけるキーパーソンであるビリーのテーマ。これは彼がエルガー作品の中で最も愛すると言っていた「子ども部屋」組曲の第5曲「荷馬車」のテーマ・・・というかリズムである。

この「荷馬車」のオリジナルでは下降音形となるが、第4楽章では上昇音形となって現れる。 そして、荷馬車のオリジナル曲ではテーマは2種類ある。一つは曲中絶えず鳴らさせている①下降音形のリズム。

そして、荷馬車のオリジナル曲ではテーマは2種類ある。一つは曲中絶えず鳴らさせている①下降音形のリズム。

そして、そのリズムに乗る②上昇音形のテーマ。

つまり、第4楽章での荷馬車のリズムは、「荷馬車」での①の下降音形のリズムのまま②の上昇音形のメロディのハイブリットであることがわかる。さらに言えば、この「荷馬車」の第2テーマは冒頭のエルガー・ファンファーレにも似てはいないだろうか?

これも今回発見したもので、深堀はできてないが、関連性はあるだろうなとは思っている。

こういった他の演奏者では全く手が届かないペインが施した儀式性といった深いテーマを踏まえて演奏するには、現在尾高忠明以外には見当たらないということは間違いないだろう。

尾高忠明のエルガー3番 日本初演

読売交響楽団/尾高忠明指揮によるエルガー/ペインの交響曲第3番

ゲロンティアスと交響曲3番の儀式性について