ミュージックセラピーとエルガー

エルガーの創作時期を大きく分けると3つに大別することができる。

まず、初期として、エルガー最初の作品として位置付けされるユーモレスク・ブロードヒース作曲の1867年から「カラクタクス」作曲の1898年まで。

そして、エニグマ変奏曲作曲の1899年からチェロ協奏曲作曲の1919年までの中期。

その後のバッハによる幻想曲とフーガの編曲(1922年)から最後の作品ミーナ(1933年)までの晩年記(妻アリスの死後)。

これらも更に細かく分けて考えることもできる。

例えば、初期でも本格的に作曲家を目指すきっかけとも言える1888年の愛の挨拶を境に前後に分けるのが自然だろう。

中期においても声楽作品に精力的に打ち込んだ1896年ころ(初期にもかぶっているが)から1906年に「神の国」を作曲した頃。

それ以降の交響的作品に打ち込んだ1908年ころから1918年ころまで(さらに1910年という年を境に心境的変化による作風の変化が見られる)。

その後は室内楽に取り組む1918~1920年という具合(第一次大戦後期ともいうべきか)。

さらには住んでいた家の時代毎に分けるやり方もある。

もちろん、研究者によってはこれ以外の別の分け方や更に複雑な分け方も存在するし、これらはハッキリと完全に識別できるわけではない。

これらの中でもごく初期の頃のエルガー作品はあまりスポットが当たる分野ではない。エルガーは少年時代より独自の手法を用いて作曲活動を行っていた。

エルガーは特別な音楽教育を受けることができなかったが、父親の経営する楽器店に置いてある本や楽譜、楽器を独自に研究することによって才能を磨き、幼少の頃より自分たちの劇を上演するための作曲を既に始めていた。

そんな彼の音楽活動の場として、音楽好きの一家の慣わしとして家庭音楽会が開かれ、エルガーは兄弟姉妹のために曲を書いてプレゼントしている。

例えば、姉ルーシーの誕生日に歌曲「花ことば」を、オーボエを吹く弟フランクにはヴァイオリンとオーボエのためのフーガニ短調をそれぞれ贈っている。

1870年ころから、エルガーは父親がオルガニストとして務める聖ジョージ教会のミサ用にいくつかの作品を書くようにもなった。

さらには友人ヒューバート・レスター(後のウースター市長)、弟フランク・エルガーらと木管楽器による楽団を結成し、エルガーは作曲とバスーン(ファゴット)を担当している。

またウースター近郊にあるポウィック療育院の院長は、当時からミュージックセラピーの有効性を主張しており、エルガーに病院専属のオーケストラ用の作品を依頼するようになった。

さらにエルガーは音楽教室を主催し、ヴァイオリンやピアノを教授するようになると、集まった生徒たちの練習用の作品を書き、それらをその生徒たちに捧げたりもした。

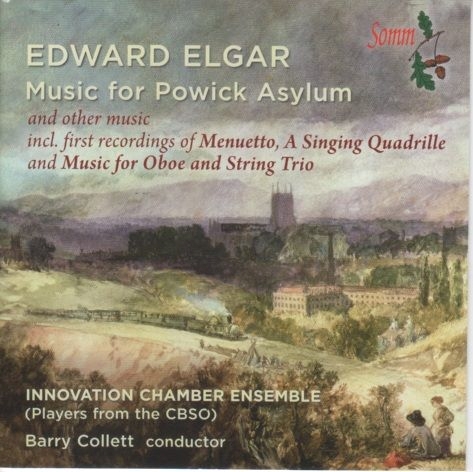

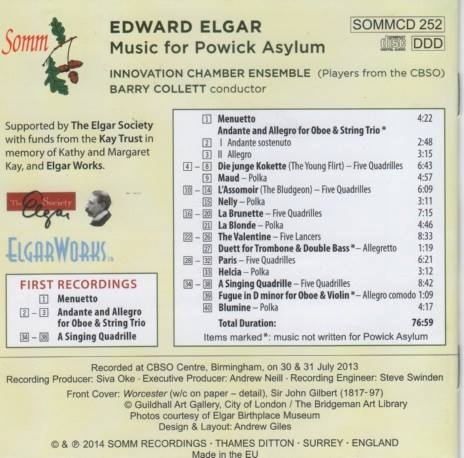

その中でもポイック病院のために書かれた曲集の録音は2度目ではあるが、前回はほとんどプラベートCDのような形だったので、ほぼ初出といってよいだろう。

実際初録音の作品も数点含まれている。

Music for Powick Asylum

http://tinyurl.com/kexhrjy

特筆すべきは、1962年制作のケン・ラッセル監督による「エルガー ある作曲家の肖像」の中で使用された非常に印象的なポルカ・ネリーが含まれていることだ。

ネリーとは、1884年頃エルガーが婚約を交わしていた相手ヘレン・ウィーバーの愛称である。

この愛らしいポルカを聴くとエルガーの幸福感がよく表れているかのようだ。

さらにはエルガーお気に入りの曲として、今日アンコールピースとしてよく演奏される「野生の熊」の原曲も含まれている。

エルガーの他の初期作品群である木管曲集などと比較すると、若干聞き劣りする感が否めない。

それは、おそらく、エルガーがクライアントの要望を優先と考えて作曲した結果ではないかと思われる。

ポイック病院の曲集は、精神科の患者さんに踊ってもらうために作曲されたポルカやカドリーユではある。

それだけに、なるべく耳に優しく、踊りやすくと考えて曲作りに徹したことだろう。いわば、ヨハン・シュランメンの音楽を聴くかのようだ。

一方、ハーモニーミュージックなどの木管曲集はメンデルスゾーンあたりを目指したものかと思われる。

ちょうどメンデルスゾーンの初期の作品である弦楽のための交響曲集を思い出してしまう。

これらの木管曲集は、ケン・ラッセルのドキュメンタリーにあるように「若い女の子たちの気を引くためにセレナード楽団を結成」し演奏したのであろう。

そこには、カッコ良く決める技巧もあるだろうし、甘い愛のささやきめいたものもあるだろう。

それがポイック病院の曲集とハーモニーミュージックの違いではないかと推測される。

つまり、作曲の動機が全く異なるからゆえの違いではなかろうか?

作品の出来としては完成度が高いとはいえないが、ミュージックセラピー用に書かれたこれらの作品はエルガー研究という観点だけではなくミュージックセラー史の中においても重要な意味をもつ作品集といえるのではないだろうか?

これらは今から130年前にエルガーによって作曲され、しかも実際に行われていたミュージックセラピー用としての実用音楽の録音であるという意義付けが出来るだろう。

ミュージックセラピーの歴史は古代エジプトや古代ギリシャ時代にまで遡ることができるといわれる。

その後、医療手段として本格的に整えられるのが第二次世界大戦後のことである。

この時代の英国でミュージックセラピーを実践していたポイック病院はかなり先鋭的ともいえるのではないか?

クラシック音楽はミュージックセラピーの観点から治療によく使われれている。

特にモーツァルトの音楽はミュージックセラピー用としての使用頻度は非常に高い。

しかし、その実、ミュージックセラピーに実際に関わって作曲を行ったのはエルガーが唯一の存在ともいえるのだ。

モーツァルトにしても決してセラピーを意識して曲を作ったのではない。

その意味でも非常に貴重な記録ともいえるだろう。

それほどユニークな存在ゆえ、「野生の熊」などの例外はあるもののこれらの作品群は後のエルガーの作風のどれにも似ていない。

エルガーの名を伏せて曲を聞かせた場合、誰もそれがエルガーの作品と気づくことはないだろう。

エルガーの中期後期の作品ジャンルを見ても、ポルカやカドリーユなどは皆無なのである。

彼にとっても、あくまでクライアントの依頼に基づいて依頼通りに仕事をこなした職人作品なのであろう。

エルガーとミュージックセラピー──ポイック療育院における音楽活動の史的意義

1. はじめに

19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したイギリスの作曲家エドワード・エルガー(Edward Elgar, 1857–1934)は、「威風堂々」や「エニグマ変奏曲」など、壮大なオーケストラ作品で知られている。しかし、その名声に先立つ青年期において、彼は療育院において音楽を提供するという、きわめて特異な活動を行っていた。エルガーがポイック療育院(Powick Asylum)において担った音楽的職務の意義を再考し、それが現代の音楽療法(ミュージックセラピー)と接続しうる歴史的先駆例であることを明らかにする。

2. エルガーの創作期の分類と初期活動

エルガーの創作活動は、大きく以下の三期に分類されることが多い。すなわち(1)作曲家としての地位を確立する以前の「習作期」、(2)《エニグマ変奏曲》以降の「名声期」、および(3)妻アリスの死後から晩年にかけての「晩年期」である。このうちの第1期、すなわち習作期に位置づけられる音楽活動に注目する。

エルガーは正規の音楽教育を受けておらず、父の経営する楽器店にあった理論書や楽譜をもとに独学で作曲技術を習得していた。その一方で、家庭内での演奏会や身内のための小作品の制作など、音楽を日常生活に密着させた形で育んでいた。こうした実践を通じて、地域社会で音楽指導者・演奏者としての役割を担うようになっていく。

3. ポイック療育院での活動と音楽の役割

エルガーは1879年から1884年までの5年間、ウースター近郊にあるポイック療育院にて音楽指導と作曲の職を務めた。当時の病院長は、音楽の精神療法的効果に注目し、入院患者の情緒安定や社会性回復の一助として音楽を積極的に導入していた。この背景のもと、エルガーは病院内のバンドのために多数の作品を提供した。

これらの作品は、ポルカ、カドリーユ、ワルツなど、当時の社交ダンスに用いられていた軽快な舞曲形式を基礎とするものである。エルガーは依頼に応じて多作し、その多くは実用的な編成と簡素な楽曲構造を有していた。今日では、これらの作品のいくつかが録音・出版されており、若きエルガーの技術的成熟と柔軟な対応力を窺わせる資料となっている。

4. 音楽療法との関係と先駆性

現在、音楽が心身の治癒に与える効果は広く認識されており、クラシック音楽を用いた音楽療法の実践例も多数存在する。とりわけモーツァルトの音楽が「モーツァルト効果」として注目を浴びていることは周知のとおりである。しかしながら、モーツァルト自身が治療目的で音楽を作曲したわけではない点に注意が必要である。

その意味で、エルガーのポイック病院における作曲活動は、音楽が明確に「治療を目的として作られた」極めて稀な事例といえる。後年の彼の作品には、この時期のような舞曲形式は一切登場せず、これらの楽曲は明らかに特定の目的に応じた「機能的音楽」であったことが示唆される。

5. 代表作とその後の影響

本時期の代表的な作品に《ポルカ・ネリー》(Polka "Nelly")がある。この曲は、当時エルガーの婚約者であったヘレン・ウィーバー(愛称ネリー)にちなんで作曲されたものであり、1962年のBBCテレビ映画『Elgar: A Portrait of a Composer』(ケン・ラッセル監督)においても使用された。

また、エルガーは後年、この時期に作曲された《野生の熊》(The Wild Bears)をアンコール・ピースとして愛用していたことが知られており、彼自身がこの時期の音楽を全く過小評価していたわけではないことを示している。

加えて、同時期には木管五重奏のための《ハーモニーミュージック》と呼ばれる作品群も存在するが、これらはむしろ音楽的実験や対外的アピールを意図したものであり、病院での音楽とは性格を異にしている。

6. 結論

エルガーがポイック病院において行った音楽活動は、19世紀末の精神医療と音楽との関係を示す歴史的証言であり、同時に「作曲家が治療の目的で音楽を創作した」数少ない事例である点において、音楽療法史における先駆的価値を有している。

今日では失われがちな「機能としての音楽」のあり方が、エルガーという後世に名を残す作曲家の青年期において、いかに誠実に体現されていたかは、音楽家の社会的役割を考える上でも示唆的である。こうした視点からの再評価が、クラシック音楽の多様な実践領域の理解に資することが期待される。