《カリヨン》作品75 ― ベルギーへの挽歌と鼓舞

《カリヨン》作品75は、エドワード・エルガーが1914年に作曲した、朗誦と管弦楽のための作品である。テクストはベルギーの詩人エミール・カマルツによるもので、第一次世界大戦勃発直後、ドイツ軍の侵攻によって甚大な被害を受けたベルギーを慰撫し、連合国側の支持を喚起する目的で書かれた愛国的詩篇である。

初演は1914年12月7日、ロンドンのクイーンズ・ホールにおいて、作曲者の指揮、カマルツの妻ティタ・ブランの朗誦により行われた。翌年には俳優ヘンリー・エインリーによる再演、さらに軍楽隊版(パーシー・フレッチャー編)による演奏も行われるなど、当時のイギリスにおけるベルギー支援の象徴的作品として大きな注目を集めた。1918年にはニューヨークでも朗誦劇として成功を収めている。

本作誕生の背景には、ベルギー侵攻に対するイギリス国内の強い同情と連帯の空気がある。作家ホール・ケインが編集した『King Albert's Book』のためにエルガーが寄稿を依頼されたことを契機に、エミール・カマルツの詩を思い起こしたエルガーは、ティタ・ブランより迅速に許諾を得て作曲に着手した。伝記作家でありエルガーの古くからの友人であるローザ・バーリーの助言により、詩の韻律に縛られず音楽を「語りの背景」と位置付ける手法が採られ、管弦楽による前奏・間奏が詩の表現を支える構造となっている。

音楽はアレグロ、3/4拍子、変ロ長調で始まり、堂々たるワルツ風の主題の下に、変ロ–イ–ト–ヘの4音による下降型オスティナートが全編にわたって脈動する。この低音動機は鐘の音を暗示するとともに、ワルツとリズム的に重ならぬ独立した拍動を保つことで、作品全体に緊張と推進力を与えている。オスティナートは途中で声部を変えつつ継続し、語りの開始に向けて高揚を築く。

続く朗誦部分では、カマルツの詩が戦火に蹂躙されたベルギーの惨状とその不屈の精神を描き、管弦楽はその情景・情感を劇的かつ直接的に支える。音楽と朗誦は対置されつつも相乗的に働き、全体として強烈な愛国的高揚と悲壮美を湛える作品となっている。

演奏時間はおよそ8分。短いながらも、エルガーが大戦期に残した「戦時三部作」の端緒をなす作品として重要であり、彼のオーケストレーションと劇的センスが凝縮された小品である。

エミール・カマルツ詩(ティタ・ブランによる英訳=原語はフランス語)

SING, BELGIANS, SING

Although our wounds may bleed,

Although our voices break,

Louder than the storm, louder than the guns,

Sing of the pride of our defeats

'Neath this bright Autumn sun,

And sing of the joy of honour

When cowardice might be so sweet.

To the sound of the bugle, the sound of the drum,

On the ruins of Aerschot, of Dinant, and Termonde,

Dance, Belgians, dance,

And our glory sing,

Although our eyes may burn,

Although our brain may turn,

Join in the ring!

With branches of beech, of flaming beech,

To the sound of the drum,

We'll cover the graves of our children.

We'll choose a daylike this

When the poplars tremble softly

In the breeze,

And all the woods are scented

With the smell of dying leaves,

That they may bear with them beyond

The perfume of our land.

We'll ask the earth they loved so well,

To rock them in her great arms,

To warm them on her mighty breast,

And send them dreams of other fights,

Retaking Liège, Malines,

Brussels, Louvain, and Namur,

And of their triumphant entry, at last,

In Berlin!

Sing, Belgians, Sing!

Although our wounds may bleed, although our voices break,

Louder than the storm, louder than the guns,

Although our wounds may bleed, although our hearts may break,

Sing of hope and fiercest hate,

'Neath this bright Autumn sun.

Sing of the pride of charity

When vengeance would be so sweet.

日本語訳

歌おう、ベルギーの民よ、歌おう、

たとえ傷から血が流れても、たとえ声が枯れても、

嵐よりも高く、大砲よりも強く、

敗北の誇りを歌おう、

この美しい秋の日差しの中で、

そして正直であり続ける喜び

臆病さが我々にとってとても良いひととき。

太鼓の音に合わせて、ラッパの音に合わせて、

アーショット、ディナン、テルモンドの廃墟で、

踊ろう、ベルギーの民よ、踊ろう!

栄光を歌いながら、

たとえ目が熱くなっても

心がさまよったら、

輪になろうではないか!

ブナの枝、華やかなブナの枝、

太鼓の音に合わせて、

我々は子供たちの墓を覆う。

いつか我々は選ぶだろう。

このような感じで。

ポプラが優しく震える場所

風の中で、

そして枯れ葉の匂いがする

彼らが愛した土地に祈りを捧げよう。

大きな腕に彼らを抱きしめて、

彼女の大きな胸で温めるために

そして彼らに新たな戦いの夢を見せるために:

ブリュッセル、メヘレンの占領から、

ナミュールから、リエージュから、ルーヴァンから、

そして、彼らの凱旋入場から、

ベルリンで!

歌おう、ベルギーの民よ、歌おう、

たとえ傷から血を流れても、声が枯れても、

嵐よりも高く、大砲よりも強く、

たとえ傷から血を流れても、たとえ心が砕けても、

希望と容赦ない憎しみを歌おう、

この美しい秋の日差しの中で、

そして慈善活動を続けることへの誇り

復讐がこんなにも甘美なものになるとき。

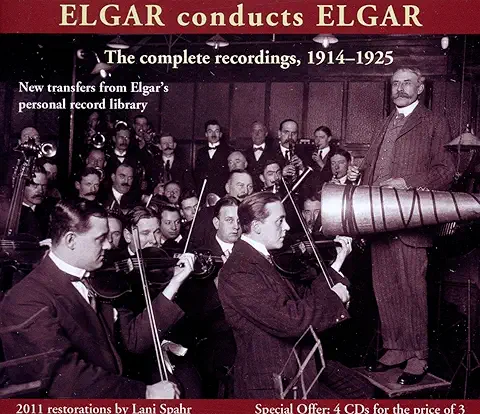

エルガーによる自作自演

――戦時下の「声」として刻まれたアコースティックの記念碑**

1915年1月29日、ヘイズの録音スタジオにおいて行われた《カリヨン》のアコースティック録音は、単なる歴史的記録にとどまらず、エルガーが「録音」という新技術を作曲家自身の表現手段として積極的に活用した、その最初期の顕著な実例である。この録音には、戦時下の英国の心理、エルガーの芸術家としての自負と不安、そして時代の空気が、驚くほど生々しく封じ込められている。

1. アコースティック録音の制約下での、驚くほど明晰な統率

この時代の機材特性(巨大ホーンへの直接録音)は、

小編成化

管楽器のバランス調整

打楽器の抑制

などを必要とし、エルガーが通常のコンサートで鳴らしたであろう重厚なオーケストラ像は大幅に削られている。

にもかかわらず、この録音のエルガー指揮には異様なまでの締まりがある。

冒頭、低弦の4音下降オスティナート(変ロ–イ–ト–ヘ)はやや硬い音で刻まれるが、リズムが揺るがず、「歩き続けるベルギー」のような執念深さを持つ。エルガー自身がこのオスティナートを作品の象徴とみなしていたことが、その精密なアーティキュレーションに如実に表れている。

また、アコースティック録音特有の響きの浅さを補うべく、エルガーはテンポをやや速めに取り、フレーズを過度にレガート化せず、音型の輪郭を立てている。これは後年の電気録音とは異なる、戦時の短い叫びのような切迫感を生んでいる。

2. 朗誦:ヘンリー・エインリーの「俳優の声」が持ち込む劇場性

俳優ヘンリー・エインリーの朗誦は、初演者ティタ・ブランの柔らかい語りとは対照的な、極めてドラマティックなものである。

表現は大仰だが、当時のプロパガンダ芸術としてはむしろ正統

言葉の輪郭を立て、母音の長さを誇張する古典的舞台話法

「鐘」「廃墟」「涙」「旗」などの単語に劇的アクセントを置く

といった特徴があり、今日の耳には過剰に映る部分もある。しかしエルガーはこの芝居がかった朗誦を嫌った形跡がなく、むしろ音楽と語りの「台詞劇」的効果を十分に活かすため、オーケストラのダイナミクスを柔軟に調整している。

特に詩のクライマックス直前、エインリーが声を落として語る部分では、エルガーはオーケストラをほぼ沈黙させ、朗誦の表情が最大限に伝わるように導いている。

ここには、録音媒体を通して「言葉と音の劇性」を永続化しようとする、エルガーの先駆的な姿勢が見て取れる。

3. 音響:アコースティック録音ならではの圧縮と緊迫

ヘイズのアコースティック録音は、全体が中高域に寄った、独特の密度の高い響きを持つ。

そのため《カリヨン》特有のワルツ風主題の跳躍音型も、実演よりも乾いて聞こえ、金管の咆哮も物理的に抑え込まれている。

ところがこの圧縮が、結果として「戦時の放送文」のような緊迫感を与えている。

人の声とオーケストラが同じホーンを共有することによって、両者が一枚の布のようにべったりと貼り付き、分離しない。これは現代録音では得られない質感であり、《カリヨン》という作品のプロパガンダ的性格と驚くほど相性が良い。

音楽が劇化し、朗誦が音楽化する。

この境界の曖昧さこそ、当時の録音技術の限界が生んだ、逆説的な芸術効果である。

4. エルガーと録音:自作に刻印を残すという意志

エルガーは「レコードを真剣に扱った最初の作曲家」としばしば形容されるが、この録音にはまさにその精神が溢れている。

音量制限を熟知したダイナミクス指示

セクションごとの距離の入れ替え

音価を短くすることでホーンの反応を良くする工夫

など、指揮者というより録音監督に近い仕事をしていることが聴取できる。

1915年の時点で、エルガーが録音を「もう一つの演奏形態」とみなしていたことを証明する貴重な記録である。

5.歴史的価値と“表現としての緊密さ”を併せ持つ、唯一無二の記録

この録音は、単なる資料価値を超え、エルガーという芸術家が時代の戦争・新技術・国家感情とどのように向き合ったかを、まざまざと伝える稀有な遺産である。

エルガーの自作解釈

当時の舞台話法の息遣い

アコースティック録音特有の凝縮した音像

《カリヨン》という作品本来のプロパガンダ的性質

これらがひとつに固着し、まるで「1915年の空気の缶詰」のように閉じ込められている。

現代の洗練された演奏では得られない、むしろ粗削りでありながら異様なほど現実味のある緊迫感が、この録音の最大の魅力である。