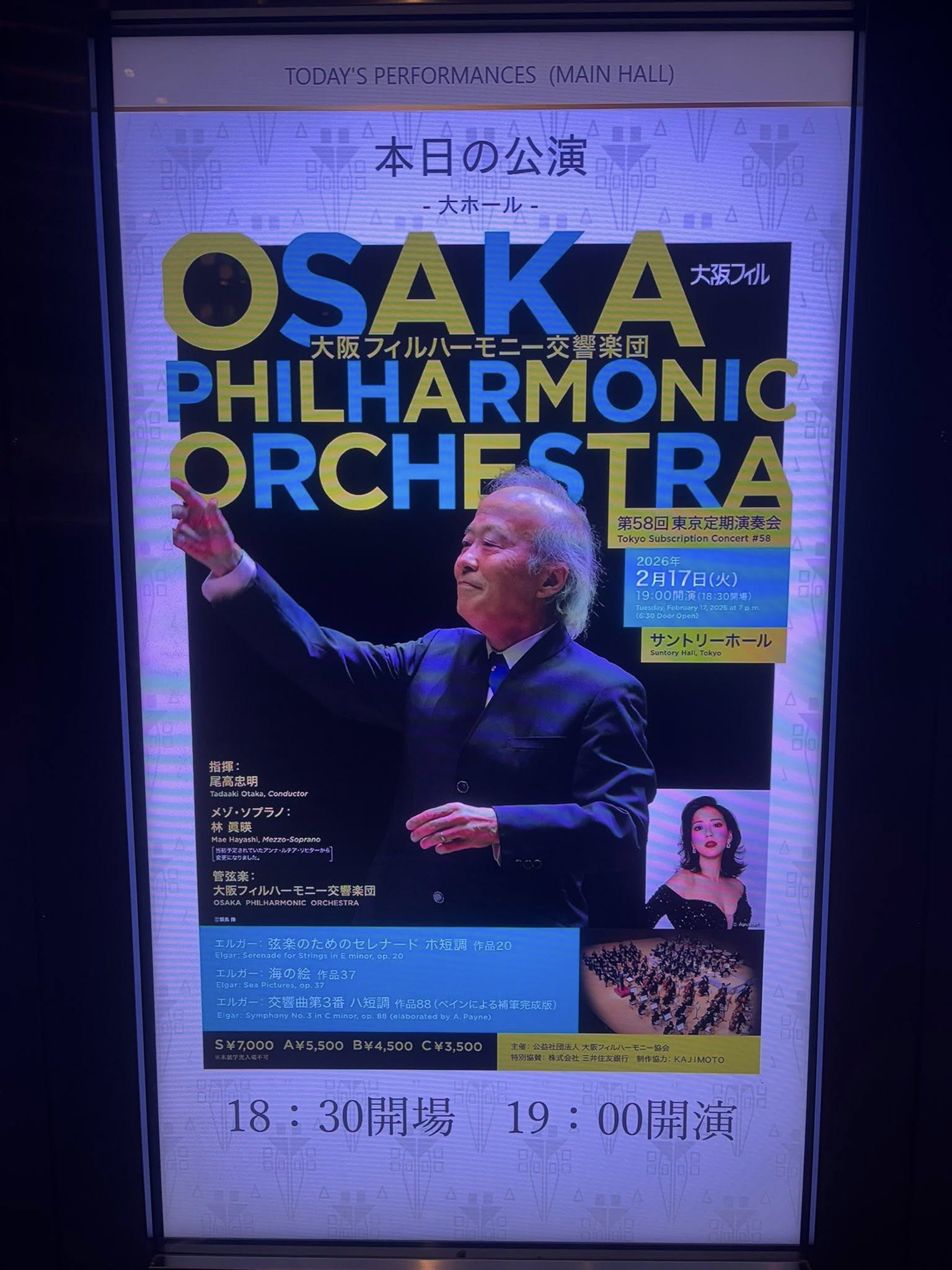

エルガー再臨 ― 尾高/大フィルの東京定期

2026年2月17日 東京・サントリーホール

大阪フィルハーモニー交響楽団 第58回東京定期演奏会

指揮:尾高忠明

メゾソプラノ:林眞暎

管弦楽:大阪フィルハーモニー交響楽団

会場:サントリーホール

【プログラム】

エドワード・エルガー

《弦楽のためのセレナード ホ短調 作品20》

《海の絵 作品37》

《交響曲第3番 ハ短調 作品88(アンソニー・ペイン補筆完成版)》

総合評価

Conductor 5

Solist 4

Orchestra 4

Audience 4

Publicity 3

20/25(80%)

現在の日本国内において、これを凌ぐ総合スコアを叩き出せる存在は容易には思い浮かばない。極めて高水準の演奏会であった。

《弦楽のためのセレナード》

札響時代から再演を望んでいたという尾高にとって、いわば“持ち曲”とも言うべき作品。冒頭から弦の統一感は見事で、音の立ち上がりが非常に整っている。アンサンブルの呼吸が揃い、決して過度にロマンティックへ流れず、端正な造形美を保っていた。

尾高自身が心酔していると語る第2楽章は、この日の白眉。テンポはやや前進性を持ちつつも、旋律線は十分に歌われる。特にヴィオラが主題を受け取る箇所では、内声が単なる伴奏ではなく“語り手”として浮かび上がった。音色は柔らかく、しかし芯があり、ホールの残響を活かしながら自然に空間へ溶けていく。

尾高が「世に出ている録音を聴いて愕然とする」と語った背景には、おそらくフレーズの扱い、呼吸の作り方への不満があるのだろう。確かにこの曲は、油断すると耳当たりの良い環境音楽に堕しがちである。しかしこの日の演奏は、緻密なダイナミクス設計とフレージングの統制により、構築性を失わない。

まさに「この曲はこうやるのだ」と示す解釈であった。

《海の絵》

急遽代役として登壇した林眞暎。

この作品は初演者クララ・バットを想定した、きわめて特殊な声域を要求する難曲である。厚いオーケストレーションの上を支配できる低音域と、ハイAまで届く高音域の両立は容易ではない。

林は、特に低音域での声の芯の強さが印象的だった。第1曲から落ち着いた音程感で安定し、第3曲ではオーケストラの厚みを押し返すだけの存在感を示す。高音域も決して無理をせず、やや慎重なアプローチながら音楽的にまとめ上げた。

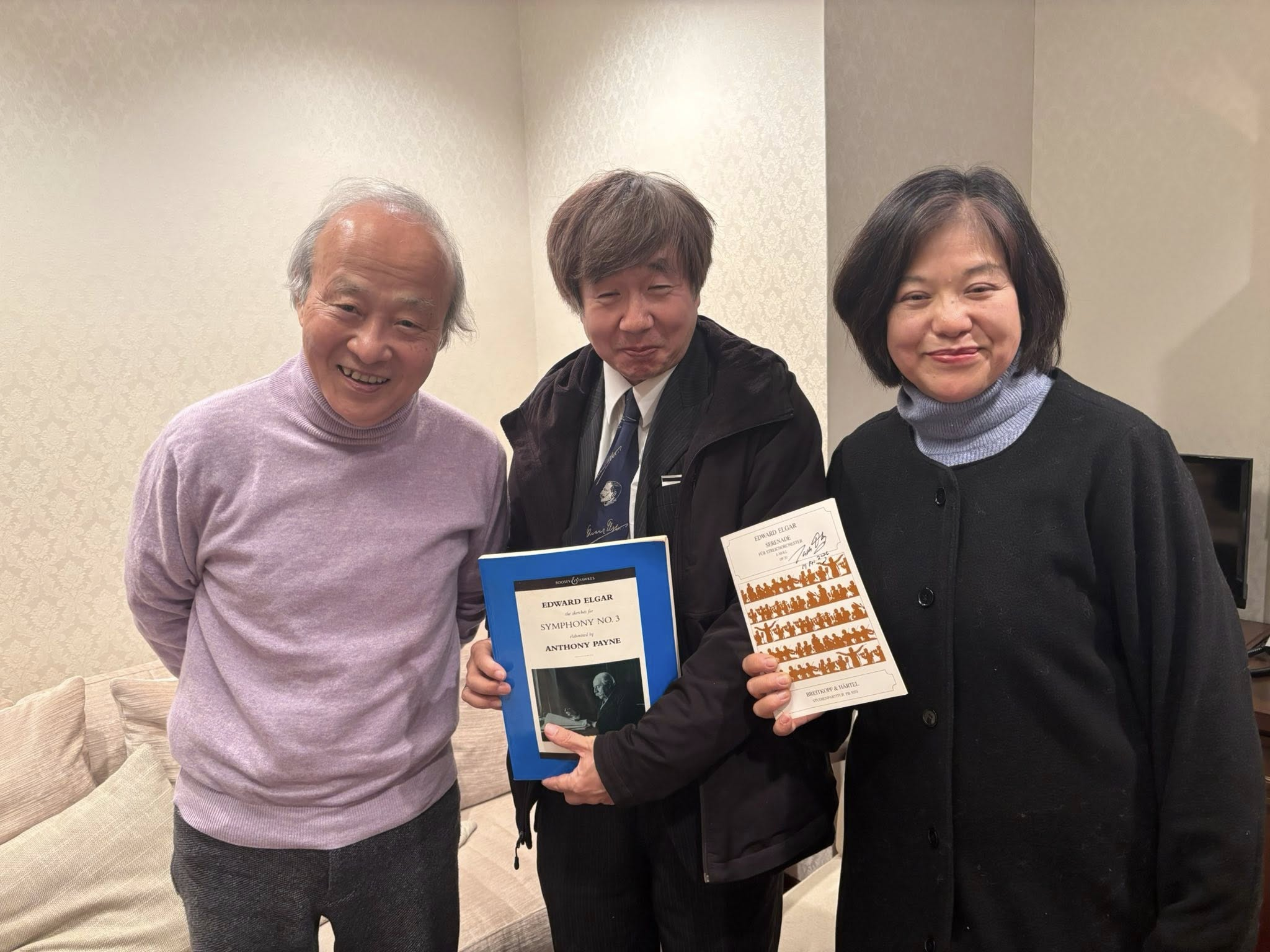

終演後の談によれば、今回が初挑戦だったとのこと。それでも作品の魅力に強く惹かれたという言葉からは、今後のレパートリー定着への期待が高まる。

一点惜しまれるのは、第3曲で本来使用されるオルガンが割愛されたこと。オルガンが加わることで得られる荘厳な空間的拡張は、この曲の醍醐味の一つであるだけに、次回以降に期待したい。

《交響曲第3番》(ペイン版)

日本におけるこの作品の第一人者は、間違いなく尾高である。本人曰く今回で18回目の演奏。経験の蓄積が演奏の安定感として如実に表れていた。

テンポは札幌での日本初演時よりもやや前進的に感じられる。だがそれは拙速ではなく、作品全体の弧をより明確に描こうとする意図の表れだろう。第1楽章では動機の推進力を強調し、第2楽章では晩年エルガー特有の陰影を丁寧に描写。終楽章ではペイン補筆部分とエルガー草稿部分の接合が極めて自然に聴こえた。

この作品がまだ国内で十分に取り上げられていない現状は惜しい。若い指揮者たちにぜひ継承してほしいレパートリーである。

例え、馴染みのない曲であろうと、良質な演奏を繰り返していけば観客に感動は伝わる。その積み重ねが名曲を作りあげる。

かつてジョナサン・ノットが指揮した《ゲロンティアスの夢》で同じことを感じた。知名度は高くなくとも、真摯で高水準の演奏が聴衆を圧倒する瞬間がある。この日の第3番もまた、その系譜に連なる体験だった。

尾高忠明と大阪フィルによるエルガー・プログラムは、単なる好演ではなく、レパートリー拡張の使命を帯びた実践であった。

熟達と情熱、構築と歌心が高い次元で融合した一夜。

20/25、80%。

しかし体感的満足度は、それ以上と言ってよいだろう。