尾高忠明とN響のエルガー第1番――日本に根づいた“ノビルメンテ”の精神

尾高忠明は、現在の日本においてエルガー演奏の第一人者であることは疑いない。エルガーの交響曲第1番と第3番(ペイン補筆版)を合わせた演奏回数の多さにおいては、世界でも突出した存在であり、BBCウェールズ響をはじめ、都響、読響、新日フィル、東響、N響など、主要プロオーケストラすべてでエルガーを指揮した唯一の日本人指揮者である。まさに空前絶後の実績といってよい。

1991年11月20日のこのNHK交響楽団との《第1番》の映像は、尾高がエルガーを日本に定着させていく過程における重要な記録である。当日のプログラムは諏訪内晶子を迎えたブルッフのヴァイオリン協奏曲との組み合わせで、NHKホールは満席となった。もっとも、協奏曲が終わると帰途につく聴衆も多く、真に尾高のエルガーを聴こうと残ったのは、いわば「真のエルガーファン」であったといえる。

演奏のテンポは尾高自身の言葉による「初期の情に流されたスローなテンポ」からは脱却しており、全体としてしっかりとした推進力を持つ。とはいえ、BBCウェールズ響を指揮した時ほどの重厚な構築感ではなく、より透明で、音の内側に柔らかい呼吸を感じさせる造形である。冒頭のモットー主題は遅すぎず、毅然としており、尾高らしい真摯な品格に満ちている。

第1楽章展開部では、N響弦の響きが濃密で、音楽の奥に潜む緊張感を美しく描き出す。スケルツォでは、リズムの切れが良く、尾高特有の精緻なコントロールが際立つ。アダージョにおいては、旧来の情緒過多な演奏とは一線を画し、淡い内省と慈しみを感じさせる。終楽章のコーダにおいて、モットー主題が再現される瞬間の静謐な昂揚は、尾高のエルガー観の核――「人間の尊厳と希望」――を端的に表している。

全体として、この演奏は、尾高がまだ感情と構築性の間で葛藤していた時期にあたりながらも、後年の円熟に至る過程を鮮やかに示す貴重なドキュメントである。日本におけるエルガー受容の歴史を語るうえで、この演奏は一つの到達点であり、また出発点でもあるといえよう。

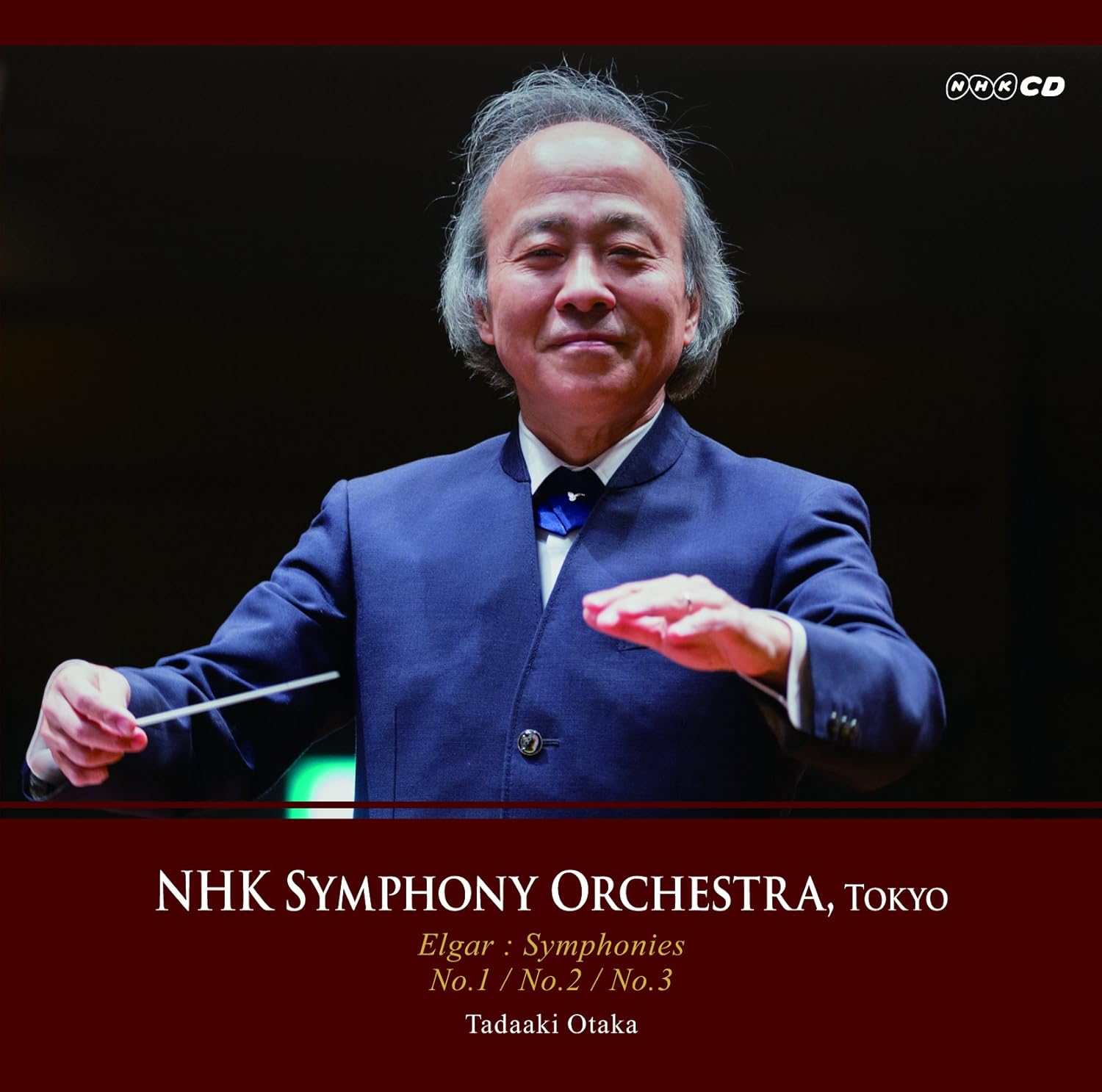

後にこの録音は、尾高忠明によるエルガー交響曲全集の一部として正式に音盤化され、日本における「エルガー再評価」の動きを決定づけた。尾高の静かな情熱と誠実な楽譜読解が、日本のクラシック音楽界におけるエルガー像を根底から書き換えた記念碑的演奏である。尾高のエルガーを認めない時点でエルガーファンを名乗る資格すらない!とまで断言できてしまうだろう。