交響曲第2番「喜びの精霊」のテーマ考察

エルガーの交響曲第2番(Es-dur, Op.63)におけるいわゆる「喜びの精霊(the spirit of delight)」という主題については、学術的・演奏実践的に複数の見解がある。これは作品の冒頭に掲げられた、**詩人シェリー(Percy Bysshe Shelley)**の詩『Song(“Rarely, rarely comest thou”)』に由来する言葉であり、エルガーがこの詩句を第2交響曲の霊感の核として捉えていたことに由来している。

📜 シェリーの詩からの引用(交響曲スコア冒頭より)

"Rarely, rarely comest thou,

Spirit of Delight!"

── Percy Bysshe Shelley

この「Spirit of Delight(喜びの精霊)」という詩句をエルガーは、交響曲全体の感情的・詩的なキーとして引用しており、それに該当する音楽的主題がどこかという点にいくつかの解釈がある。

🎼「喜びの精霊」とされる候補主題

以下に、主な候補を3つ挙げ、それぞれの説を検討する。

① 第1楽章 冒頭の主題(Allegro vivace e nobilmente)

譜例開始(スコア 1小節目):

Es-Durの輝かしく上昇するファンファーレ的な主題。

🎶 リズムは:四分音符 - 付点二分音符 - 八分+八分 - 二分音符

(Es → B♭ → G → A♭ → B♭ → G など)

解釈:

最も広く支持される説。

この上昇的・輝かしい主題は、まさに「喜びの到来」を告げるような性格を持つ。

エルガー自身もこの主題に「nobilmente(高貴に)」という指示を与えており、精神性や高潔な理想を込めたことがうかがえる。

作曲者の未亡人アリスや友人たちの証言からも、この冒頭主題こそが「喜びの精霊」の象徴であると解されている。

📝 結論:有力説その1(主流)

② 第1楽章の第2主題(スコアで約33小節目〜)

ニ長調に転調して登場する、穏やかで流れるような旋律。

🎶 弦楽器により歌われる、内面的で抒情的な旋律。

解釈:

「喜びの精霊」は一瞬の閃きではなく、心の奥深くから湧き上がる感情でもある──と解釈するなら、この抒情主題もまた「喜びの精霊」の姿を別の角度で描いたものと考えられる。

特にウッドウィンドによる柔らかな彩りと、弦の内省的な抒情は、「繊細で訪れが稀な喜び」を思わせる。

📝 補説として支持されることあり

③ フィナーレ(第4楽章)後半に現れる再現主題(希望の記憶として)

第1楽章の主題が回帰し、変容して現れる。

第4楽章のコーダでは、徐々に静まりながらも、高貴な感情が再び現れ、やがて沈黙に溶けていく。

解釈:

この部分は「喜びの精霊」が過ぎ去った後の記憶の中の精霊として、追憶と哀惜に満ちている。

「Spirit of Delight」が「rarely(稀にしか来ない)」存在であることに対応し、音楽的には再臨ではなく「去り行くもの」としての扱いになっている。

📝 構造的・感情的な補完要素

🎤 エルガー自身の言葉(参考)

エルガーはこの交響曲について次のように語ったとされている:

"This work... represents a massive hope in the future — tempered by the sadness of the past."

―(この作品は未来への大きな希望と、過去への哀惜が混在している)

この語りは、まさに「Spirit of Delight」が一瞬の訪れであるという詩の核心と呼応しており、その到来と去来の両面を交響曲内に投影していると考えられる。

✅ 結論

エルガーの第2交響曲における「喜びの精霊(Spirit of Delight)」の主題は:

🔹 第1楽章冒頭の主題(Allegro vivace e nobilmente)

が最も有力で、他に

🔸 第2主題の抒情旋律

🔸 第4楽章の再現主題・コーダ

がその変奏や記憶として扱われる場合があります。

この「精霊」は、一瞬の閃き、稀に訪れる至高の感情、しかしやがて失われるという詩的イメージのもと、交響曲全体に「姿と影」として遍在しているのです。

「喜びの精霊」:その出典と位置づけ

この言葉は、エルガーが交響曲第2番の自筆スコアの冒頭に記した献辞に由来している:

"Composed to the memory of His Late Majesty King Edward VII. The music is intended to be not gloomy but full of the joy of life. The Spirit of Delight."

つまり、「喜びの精霊」とは、作品の底に流れる楽観と生命力の象徴であり、単なる追悼ではなく、人生の輝きを讃える精神を意味している。

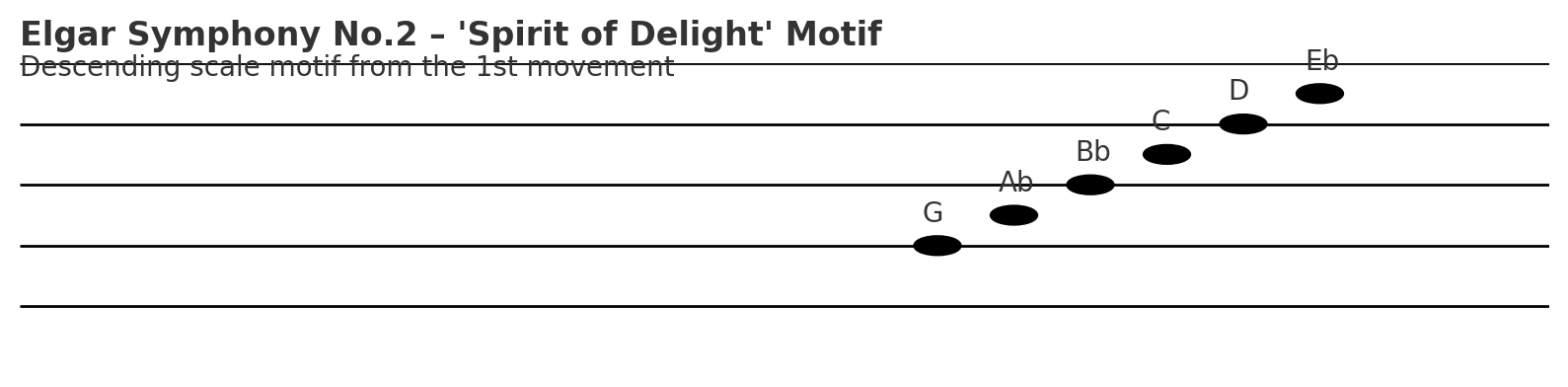

スコアに見る「喜びの精霊」のモチーフ(A)

第1楽章 冒頭の下降主題

変ホ長調で始まる第1楽章、スコア冒頭のトゥッティで提示される下降音型がその中核的モチーフである:

![譜例: 1楽章冒頭主題(Aモチーフ)]

このモチーフは、穏やかな曲調の中にも流麗で優美、かつ威厳を感じさせる旋律で、以後の楽章にもさまざまな変容を遂げて登場している。

「喜びの精霊」はどこに再登場するか?

➤ 第4楽章 165番以降のクライマックス

ここで「喜びの精霊」モチーフの変容型が決定的に再登場します。165番の練習番号の8小節後、オルガン(補助的に)を動員したクライマックスの頂点において、Aモチーフが全オーケストラで荘厳に再現される。

この部分は、以下のような意味を持つ:

全曲の動機的回帰=循環構造の象徴

人生の歓喜が死や喪失をも超越するという理念の音楽化

英国的伝統の「気品(dignity)」と「抒情(tenderness)」の結晶

他の楽章への「喜びの精霊」モチーフの浸透

第2楽章(Scherzo):間接的にモチーフのリズム断片が使われ、快活な性格に変容

第3楽章(Rondo):陰影のあるメロディにAモチーフの輪郭を残す

第4楽章:直接的な回帰と変容

終結部の象徴性

弦楽器によるppの和声、弱音器、ハープの装飾、そして沈黙への移行。

これはエルガーが遺した「別れの音楽」であり、「喜びの精霊」の精神が静かに昇華される瞬間である。

補足:循環構造とエルガーの意図

『交響曲第1番』に比べて第2番はより自由な形式ですが、主題循環というベートーヴェン的な構造感覚を維持しています。第4楽章の終結部で1楽章の主題を重ね合わせることにより、エルガーは人生の始まりと終わりを音楽で円環的に統合しているのです。

総括

「喜びの精霊」はスコア上では明示されていないが、

第1楽章冒頭主題(下降音型)

第4楽章クライマックスの回帰(165番以降)

終結部の静寂の中での変容型

において、エルガーが託した理想的人間性と崇高なる精神性を象徴している。

エルガーの交響曲第2番における「喜びの精霊(Spirit of Delight)」の動機とされる下降音型の譜例である:

📌 譜例解説:

この下降する音型(Eb–D–C–Bb–Ab–G)は、第1楽章の冒頭近く、また第4楽章のクライマックス(練習番号165番後)などで繰り返し登場し、交響曲全体の構造と精神を象徴的に貫いている。

エルガー自身がこの交響曲に寄せて「この音楽の背後には“喜びの精霊”がある」と語ったことから、この動機がその象徴的フレーズと見なされている。

エルガー 交響曲第2番 スコア分析と楽章別解説

🎼 全体構成とテーマ構築

本作は4楽章構成で、作曲者自らが「精神の情熱的巡礼」と呼んだ深遠な音楽的旅路である。

序文にはシェリーの詩「Rarely, rarely comest thou, Spirit of Delight!」が引用され、「喜びの精霊」のテーマが全曲を貫く重要モチーフとなっている

第1楽章 Allegro vivace e nobilmente

冒頭に提示される“Spirit of Delight”テーマ(下降形)は12/8拍子で活力に満ち、以後全曲の統一モチーフとして機能する。

続く諸短モチーフは断片的に展開され、モザイク的な構成で一体化されている 。

発展部では、幽玄な「ゴースト・モチーフ」が現れ、緊張と憧憬が交錯した深い内省的音楽が展開される。

第2楽章 Larghetto

痛切な葬送行進曲として構想され、C小調にて哀しみの感覚を深く表現。特にドラムに乗せた行進風のリズムと木管の嘆息的モチーフが印象的である 。

主題は内面的な悼念にもリンクし、静けさの中に底深い憂いを湛える音楽である 。

第3楽章 Rondo (Presto)

全曲中最も技巧的でエネルギッシュなロンド・スケルツォ。

ヴェネツィアのサン・マルコ広場の喧騒を思わせつつ、再現部では1楽章の幽玄主題がフィルター越しに再浮上し、幻想的かつ激烈な演出となる 。

第4楽章 Moderato e maestoso

ソナタ形式ながら吟遊詩人的な大らかさを持つエピローグ的楽章。第1主題と“Hans Himself”とされるリヒター讃歌的主題が対比的に展開される。

展開部で導入されるトランペット高音は1小節保持指定だが、伝統的に2小節伸ばされる慣習が定着 。

コーダでは第1楽章冒頭の“Spirit”がゆったりと木管で回帰し、下降音型と合流しながら澄んだ終わりへ導く。その透明感ある終結は黄昏のような静けさを湛える 。

🎧 モチーフ(「喜びの精霊」)の展開

以下が代表的箇所での出現:

✅ 総評

本作は モチーフによる統一と楽章間の複雑な対話 が魅力であり、「喜びの精霊」テーマはまさしく楽想の魂である。第1・3楽章のエネルギーと、第2・4楽章の瞑想性の間で揺れる全体構成は、まるで大地と空、苦悩と希望とを往還する精神の航海を描き出す。エルガーの成熟した自己表現力が全開の傑作と言えよう。

参考文献・出典: ヘリテージ分析および楽章解説は主に Elgar Society「His Music: Symphony No.2」 、Wikipedia 、および Guardian・Cleveland Orchestra資料rpo.co.uk clevelandorchestra.com に基づいて構成している。