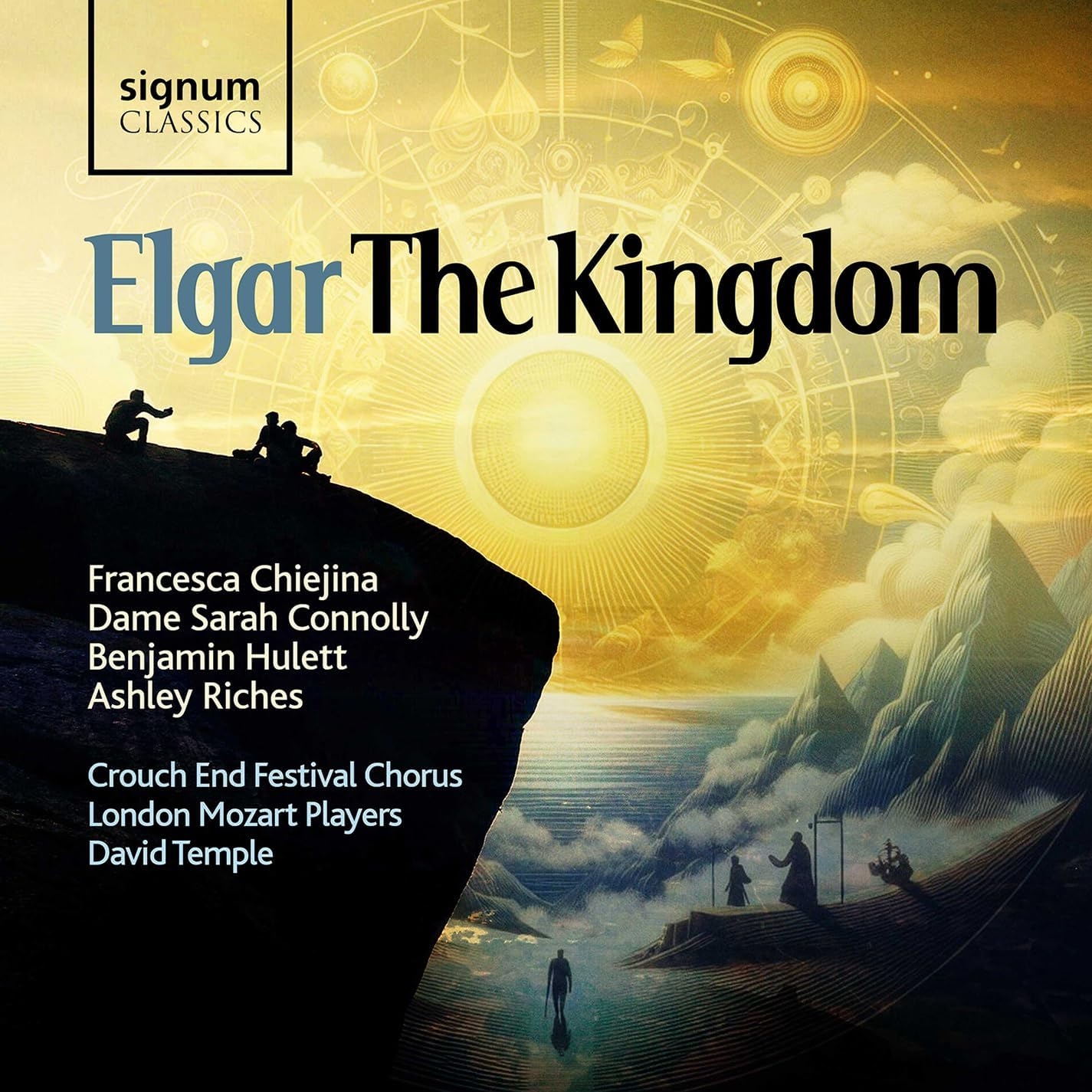

《The Kingdom(神の国)》

エドワード・エルガーのオラトリオ《The Kingdom(神の国)》は、1906年に完成された作品であり、彼が構想した三部作のうちの第二部にあたる。第一部《The Apostles(使徒たち)》に続き、初期キリスト教共同体の形成と聖霊降臨(ペンテコステ)を中心に描いている。未完に終わった第三部《The Last Judgement(最後の審判)》を含め、エルガーの宗教的・音楽的探求の集大成と位置付けられる。

構成と物語構造

《The Kingdom》は、前奏曲に続く五つの部分から構成され、各部分は切れ目なく演奏される。物語は以下のように展開する。

The Upper Room(上の間):弟子たちが集い、ユダの後継者としてマティアを選出する場面。

At the Beautiful Gate(美しの門にて):マリアとマグダラのマリアが、イエスの神殿での行いを回想する。

Pentecost(聖霊降臨):聖霊が弟子たちに降り、彼らが多言語で群衆に説教を始める。

The Sign of Healing(癒しのしるし):ペテロとヨハネが足の不自由な男を癒し、その結果として投獄される。

The Upper Room(再び上の間):釈放されたペテロとヨハネが弟子たちと共にパンを裂き、主の祈りを唱える。

この構成は、劇的な展開よりも霊的な深化を重視しており、特にペンテコステの場面では、聖霊の降臨が音楽的に高揚感をもって描かれている。

音楽的特徴と動機展開

エルガーは《The Kingdom》において、前作《The Apostles》で用いたライティモティーフ(示導動機)の手法を継承しつつ、新たな動機を導入している。音楽学者オーガスト・イェーガーによれば、本作には79の動機が識別されており、これは《The Apostles》の92に次ぐ数である。

主要な動機には以下のようなものがある。

「新たな信仰」動機:ペテロの説教や奇跡の場面で顕著に現れ、信仰の広がりを象徴する。

「聖霊」動機:ペンテコステの場面で使用され、聖霊の降臨を音楽的に表現する。

「リアル・プレゼンス」動機:グレゴリオ聖歌「O sacrum convivium」に基づき、エウカリスティア(聖体拝領)の神秘を象徴する。これは、作品の終盤で弟子たちが主の祈りを唱える場面で再現される。

これらの動機は、作品全体を通じて繰り返し現れ、聴衆に主題の統一感と霊的な深みを与える。

登場人物と音楽的描写

《The Kingdom》では、四人のソリストが主要な役割を担う。

聖母マリア(ソプラノ):アリア「The sun goeth down」は、夕暮れの静けさと信仰の深さを表現し、エルガー自身が感動のあまり涙したと伝えられている。

マグダラのマリア(アルト):イエスの行いを回想する場面で、深い哀愁と敬虔さを持って描かれる。

聖ヨハネ(テノール):弟子たちの中で最も若く、純粋な信仰を象徴する役割を担う。

聖ペテロ(バス):作品全体の中心人物であり、説教や奇跡の場面で力強い歌唱が求められる。

これらのキャラクターは、音楽的にも個性豊かに描かれ、聴衆に深い印象を与える。

《The Apostles》《The Dream of Gerontius》との主題的連関

エルガーの三部作構想において、《The Kingdom》は《The Apostles》の続編として位置付けられる。両作品は、動機の共有や主題の発展を通じて密接に関連している。

例えば、《The Apostles》で導入された「信仰」や「裏切り」の動機は、《The Kingdom》で再解釈され、新たな文脈で展開される。また、《The Dream of Gerontius》で探求された死後の魂の旅と救済のテーマは、《The Kingdom》において、共同体としての信仰の実践と霊的な成長として表現されている。

演奏解釈と評価

《The Kingdom》は、その深遠な主題と音楽的複雑さから、演奏者に高い技術と解釈力を要求する。特に、動機の識別と統一感のある表現、聖霊降臨の場面での高揚感の演出、終盤の静謐な祈りの場面での内省的な表現が重要である。

指揮者デイヴィッド・テンプルは、エルガー自身の指揮による前奏曲の録音を研究し、その自由なテンポと表現力を全体の演奏に反映させたと述べている。彼は、録音を通じて作品の真価が再評価されることを期待している。

結論

《The Kingdom》は、エルガーの宗教的・音楽的探求の集大成であり、彼のオラトリオ作品の中でも特に深い霊的洞察と音楽的洗練を示している。劇的な展開よりも内面的な信仰の深化を描く本作は、聴衆に静かな感動と深い省察を促す。エルガーの三部作構想の中核として、《The Kingdom》は今後さらに評価されるべき作品である。

Elgar The Kingdom @ amazon

デヴィッド・テンプル盤のライナーノーツのテンプル自身の解説の翻訳

『神の国』が、エルガー『ゲロンティアスの夢』の影にどれほど隠れているかは、比較的演奏頻度が少なく、録音も少ないことから明らかである。エルガーは『ゲロンティアスの夢』(1900年)を「私の最高傑作」とみなしていたが、果たして本当にそうだったのか?

『ゲロンティアスの夢』の後、20世紀最初の10年間、壮大な『使徒たち』構想に取り組みながら、エルガーは管弦楽作曲家としての技量を磨き上げた。これは『使徒たち』(1903年)と『神の国』(1906年)の両方に顕著に表れている。私にとって、これらの作品が『ゲロンティアスの夢』よりも優れているのは、管弦楽の書き方の質の高さであると思う。同時に、『使徒たち』と『神の国』の合唱の書き方は、当時の合唱団にとってより実現しやすいものであり、『ゲロンティアスの夢』初演時に生じた問題を回避できている。

よく知られているように、エルガーにとって何事も容易なことではなかった。新たな名声と健康問題は、それぞれ異なる形で彼の心を乱し、計画通りに『使徒たち』を完成させることができなかった。1903年の初演では、2楽章の作品に甘んじざるを得なかった。1906年に『神の国』(事実上『使徒たち』の第三部にして最終部)を作曲した頃には、彼は純粋な管弦楽曲の作曲に関心を向け始めており、大規模な合唱作品はもはや優先事項ではなくなってしまった。

時間的な制約とさらなる健康問題により、『神の国』さえも未完成のまま残された。その結末は、『ゲロンティアスの夢』の「天上の輝き」や『使徒たち』の激動のクライマックスとは異なっている。『王国』を初めて聴く音楽家は、最後まで演奏してページをめくった途端、これが最後だと気づくかもしれない。私が指揮をする際の使命は、この結末を全く自然な結末のように響かせることであった。

では、なぜ私は『神の国』をエルガーの最高傑作合唱作品と考える少数派の中にいるのか?結局のところ、これは私が指揮した3曲の中で最後に演奏されたもので、合唱テノールとして歌ったことのない唯一の曲。徐々に改心し、2010年に4度目の指揮をし、今度はセント・オールバンズ大聖堂でハートフォードシャー合唱団と共演した時にようやく理解が深まったと思う。今ではこの作品にすっかり魅了され、欠点を見つけるのが難しくなっている。最初の音から最後の音まで、珠玉の作品であり、この曲をできるだけ多くの人に聴いてもらいたいという私の願いは、この録音によってさらに強固なものになっている。

コンサートでは不可能なことの一つが「繰り返し聴く」こと。それとは対照的に、録音は最後に…最初に戻って聴くようにと、開かれた招待状を送ってくれる!この少しずつの聴き込みによって音楽に深く浸ることができ、これこそが『ザ・キングダム』の真の質をより広く理解してもらう鍵となると私は信じている。

エルガーは晩年、多くの作品を録音した。その中には、アビー・ロードに新しく建設されたEMIスタジオで録音したものもある。エルガーの指揮のもとで『神の国』に伝わったのはプレリュードのみであり、これがこの作品全体への私のアプローチの基盤となっている。音質は多少荒いものの、エルガーの指揮を聴くのはまさに啓示だ。色彩、エネルギー、そして哀愁に満ち溢れ、楽譜に記されているよりもはるかに多くのルバートが用いられている。言い換えれば、エルガーのプレリュードの解釈は極めて流動的で、まさにその瞬間を捉えているのだ。彼は真の勢いとドラマ性をもって、望む方向に曲を導き出す。私はそれが完全に解放的だと感じ、楽譜全体の解釈に大きな影響を与えた。

『神の国』は穏やかな会話部分と驚異的なドラマティックなパッセージが混在しており、適切なルバートによって、音楽がどこへ向かうのかを全く自然に感じ取ることができる。過去1世紀にわたりこの作品を覆ってきた様々なニスの層は、エルガーの録音には存在しない。彼の色彩は虹色に輝き、音楽が静的になったり、重苦しくなったりすることを決して許さない。

この新しい録音は、アレクサンドラ・パレスにある、最近修復された1875年築のヴィクトリアン・シアターで行われた。作曲直後にはアレクサンドラ・パレスのグレート・ホールで上演されたが、エルガー自身はこの公演には出席していない。エルガーは、友人のイェーガーが住んでいた場所であり、パレスの麓にある競馬場にもしばしば足を運んでいたため、この地域に馴染みがあった。

晩年、エルガーは『神の国』を指揮し、有名なシェーナであるマリアの「夕陽は沈む」に達した際に、涙を流したと伝えられている。おそらく、この頃には、この音楽の真の価値を悟っていたのであろう。

デイヴィッド・テンプル © 2025