ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 作品82(1918)

概要

エルガーの《ヴァイオリン・ソナタ》は、第一次世界大戦末期の1918年、作曲家がサセックス州ブリンクウェルズの別荘に避難していた時期に書かれた。これは、彼の創作人生における大規模な管弦楽作品からの離脱と、より内面的な室内楽への転向を示す一連の作品群の一つである。同年には《ピアノ五重奏曲》と《弦楽四重奏曲》も完成されており、これら3作は「晩年の室内楽三部作」とも呼ばれる。

第1楽章:Allegro(ホ短調、ソナタ形式)

低く沈んだピアノの和音に導かれ、ヴァイオリンがため息のような旋律を奏でて開始される。内省的な気分と切迫感が交錯するこの楽章は、エルガー特有の叙情性と凝縮された対位法的処理が共存する構造。展開部ではモティーフが断片化され、激しさと抒情が交互に訪れる。終結では冒頭主題が再び現れ、楽章は静かに閉じられる。

冒頭ピアノの和音(下降するホ短調和音)は、「Sigh-motif」=ため息動機と呼べるような小さな半音下降のモティーフで、ヴァイオリンの旋律へと自然に展開される。

この動機は楽章全体を通じてリズムと音程の形を変えながら反復・展開され、まるで内的モノローグのように回帰する。

展開部ではこのモティーフが、断片化・逆行・リズム転化といったロマン派的技法で扱われ、きわめてブラームス的な書法が見られる(エルガーはブラームスを「常に心の中にいる作曲家」と述べている)。

第2楽章:Romance. Andante(変イ長調、三部形式)

この緩徐楽章は全曲中もっともエルガーらしい旋律美が表出される部分。エルガーの妻アリスによれば、「妖精が曲に入り込んでくるようだ」と語ったとも伝えられており、その神秘的な雰囲気は確かに夢幻的である。中間部では短調へ移行し、一瞬の翳りが挿入されるものの、やがて冒頭の静けさが回帰し、安らぎに満ちた結末を迎える。

主題はほとんど歌のような旋律線で構成されており、装飾動機や変形は控えめである。

しかし、中間部では第1楽章のため息動機が和声的に埋め込まれた形で再登場し、室内楽三部作全体における回想と内的統一の一端を担っている。

とくに再現部での再提示は、旋律そのものよりも和声の流れによって「懐かしさ」「記憶への回帰」が語られる。

第3楽章:Allegro non troppo(ホ短調→ホ長調、自由なロンド形式)

最終楽章は、一見穏やかな冒頭に始まりつつも、次第に推進力を増し、力強い熱情を帯びていく。スケールの大きな構築性と、ロマン的感情の振幅とが一体となり、ホ短調から長調への転調が感情の昇華を象徴している。終結部では、まるで過去を振り返るかのような回想的フレーズが現れ、最終的に明るく充実したコーダで幕を閉じる。

第1楽章のため息動機が変形され、今度は**上昇する動機(希望的上昇)**として提示される点に注目。

楽章の核心は、調性の葛藤(ホ短調からホ長調へ)とモティーフの精神的成長の対比にある。

フォルテで出る主題が提示されたあと、より静かな部分に移ると、主題の内面化=省察の時間が描かれ、それが最終的に昇華されてコーダの長調に結びつく。

補足:この作品の位置づけ

エルガーはこのヴァイオリン・ソナタの初演を自らの邸宅で行い、家庭的な室内楽としての性格が強く感じられる。華やかな協奏曲や交響曲とは対照的に、この作品では「静かな声」が語りかけてくるような親密さが支配的である。表面的には抑制された音楽であるが、その内側には戦争と老いの影、そして愛する妻への思慕といった深い感情がしみ込んでいる。

■ 和声の特徴:中間的調性と幻影的な明暗交錯

エルガー晩年の室内楽では、調性の曖昧さ、非機能的和声進行、突然の転調が特徴的。

第1楽章ではホ短調を基盤としながらも、属和音をあえて避け、近親調よりも遠隔調との転調を多用している。たとえばホ短調→ハ長調→変イ長調といった進行がしばしば見られ、主調への帰結が常に「揺れる」状態に保たれる。

第2楽章は変イ長調という柔らかい色彩で書かれ、ロマン派和声の中でも特に繊細な終止法(エンハーモニックな終止、プラガル終止)を活用している。

第3楽章のコーダでは、ホ長調への転調が明確な「救済の光」として登場するが、それは一貫した機能和声の流れではなく、内的感情の変容による調性変化として構築されている。

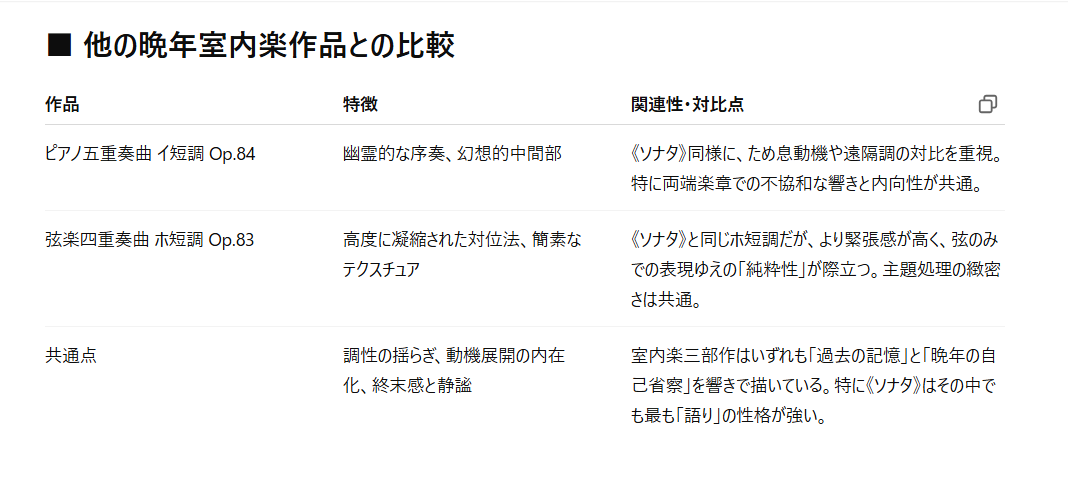

エルガーの晩年の室内楽作品には、彼の内面的な感情や自然への賛美が色濃く反映されている。ヴァイオリン・ソナタでは、ホ短調を基調としつつも、終楽章でホ長調に転調することで、希望や再生の象徴を描いている。これは、同時期に作曲された弦楽四重奏曲やピアノ五重奏曲にも共通する特徴であり、エルガーの和声的な探求と感情表現の深化を示している。

■ 結語:晩年の「声なき声」

エルガーのヴァイオリン・ソナタは、「外界に向けた劇的表現」ではなく、「自己との内的対話」が響きとなったような作品である。その動機展開は、単に技法としての巧緻さにとどまらず、晩年の孤独と感情の昇華を体現している。

そして3つの室内楽作品を合わせて眺めると、それらは「オラトリオなき時代の祈りの音楽」として、静かながら深い響きでエルガーの晩年を語っているといえるだろう。

初演と演奏者の関与

このソナタは、エルガーの友人であり、ロンドン交響楽団のコンサートマスターであったウィリアム・ヘンリー・リードによって初演された 。リードは、エルガーのヴァイオリン協奏曲の制作にも関与しており、エルガーのヴァイオリン作品における重要な協力者であった。初演は1919年3月13日、ロンドンのエオリアン・ホールにて行われ、ピアノはランドン・ロナルドが担当した 。

録音比較:メニューイン、ケネディ、ヴェンゲーロフ

ユーディ・メニューイン(1978年録音)

メニューインの演奏は、エルガーの作品に対する深い理解と感情表現が特徴である。彼の演奏は、作品の内面的な美しさを引き出し、聴衆に深い感動を与える 。

ナイジェル・ケネディ(1984年録音)

ケネディの演奏は、技術的な精緻さと情熱的な表現が融合している。彼の解釈は、エルガーの作品に新たな視点を提供し、特に若い世代の聴衆に訴求力を持つ 。

マキシム・ヴェンゲーロフ(2000年録音)

ヴェンゲーロフの演奏は、豊かな音色と繊細な表現が特徴であり、エルガーの作品の深層に迫る解釈を示している。彼の演奏は、作品の構造的な美しさと感情的な深みを両立させている 。

結論

エルガーのヴァイオリン・ソナタ 作品82は、彼の晩年の室内楽作品の中でも特に内省的で感情豊かな作品である。楽曲の構造や和声、動機の展開は、彼の作曲技法の成熟を示しており、同時期の他の室内楽作品との比較においても、その独自性が際立っている。録音においては、各演奏者が異なる解釈を示しており、作品の多様な魅力を引き出している。