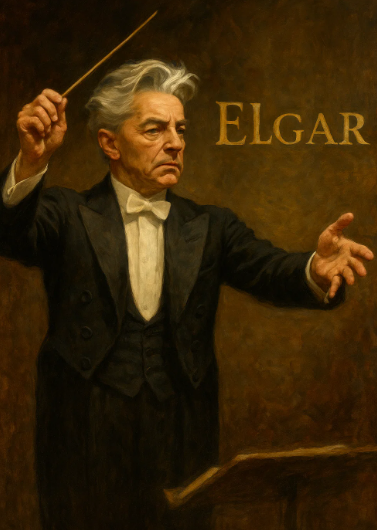

エルガーとカラヤン

「Second Hand Brahms=中古のブラームス」

これは、かのヘルベルト・フォン・カラヤンがエルガーを指して言った言葉だ。

つまり、エルガーなんてブラームスの亜流。ブラームスの曲を演奏していればエルガーの曲を演奏する必要がない。

といった意味合いが込められている。

カラヤンにしてみればエニグマ変奏曲はハイドン変奏曲の亜流にしか思えないのだろう。

私がカラヤンのことが嫌いな理由の一つがこれである。

確かにエルガーの立ち位置や作風から、しばしば「イギリスのブラームス」とか「イギリスのマーラー」といわれることがある(この言い方も私はとても嫌悪を感じるが・・・)。

ブラームスと比較されるのは仕方がないとは思う。

カラヤンの否定的な揶揄の仕方と対照的なのがアルトゥール・ニキシュの言葉である。

彼はエルガーの交響曲第一番を「ブラームスの第5交響曲」とコメントしている。

こちらの言い方は深いリスペクトの念が感じられて全く嫌な気持ちにならない。

同じ大指揮者でも、クセがある解釈ながらもエルガーに寄り添おうとしたバーンスタインやショルティのほうがはるかに好感が持てる。

カラヤンもそうだが、、

「私はブルックナーの良さがわからない」といいながら最近ではブルックナーの作品を頻繁に取り上げるアシュケナージ。

こういうことを言う演奏家の演奏が一切信用できないし聞く気も起こらない。

ある意味、カラヤンはコンスタント・ランバートやチャールズ・スタンフォードを上回る「エルガーの敵」だと思う。

逆にこんな人にエルガーを演奏されなくて本当によかったのだと思う。

しかし、「中古のブラームス」とは何ともひどい言い草である。

エルガーが「中古」なら、カラヤン、お前は「コンビニエンス・ストア」じゃないか!

エルガーが「セカンドハンド・ブラームス」ならお前は「セカンドハンド・トスカニーニ」だろ!

カラヤンの功罪

自分にとってカラヤンとはコンビニエンスストアや100均みたいな存在だと述べた。

悪い意味で言っているのではない。

実際、カラヤンには本当にお世話になった。

彼のあれだけ多くのレパートリーを録音していたくれたおかけでどれだけクラシック音楽の素晴らしさを感じることができたろうか?

当時は「石を投げればカラヤンに当たる」とまでいわれたほどカラヤン印のレコードがあふれ、しかもいち早く廉価盤として流通したおかげでどれだけ多くのクラシック音楽ファンにその素晴らしさを提供したことだろうか?

それこそがカラヤンの素晴らしさであり、他の誰もできなかったことだ。

もしカラヤンがいなかったら、クラシック音楽は世界的にもっと衰退していたと思う。

かの宇野コーホー先生がディスったおかげかどうか、日本ではとりあえずカラヤンを否定して見せるのが「クラシック通の証」みたいな風潮が出来上がってしまっていた。

たとえ100均といえども正規品(?)と比べても遜色ない商品を見つけることも珍しくない。

それと同じように「何でも屋」と呼ばれるカラヤンでも比類のない名録音も多いのも事実。

こと、ベートーヴェンやワーグナーを演奏すると軽すぎ、モーツァルトを演奏すると重すぎるキライがある彼だが、ヨハン・シュトラウスのワルツやポルカなど他に比類がないほどの出来栄えだ。ただ一度だけ実現したニューイヤーコンサートでの演奏は、ウィーンフィルの楽団員の間でも名演奏として語り草になっている。

また、リヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語り」や「薔薇の騎士」、ロッシーニやスッペのオペレッタ。

さらにはチャイコフスキーの管弦楽やバレエ音楽など、オーケストラの機能を生かした壮麗な作品はキラキラと輝くサウンドとなっている。

カラヤンは、オーケストラという楽器のポテンシャルを最大限に引き出すことに長けていたのだ。

そして、やや高めのピッチに独特のレガート奏法を駆使して音楽を徹底的に磨きあげる。

しかし、好きか嫌いかと問われると「嫌い」と答えざるをえない。

理由がいくつかある。まず、彼のレガート奏法が時に耳障りとなり、結果「軽い」ベートーヴェンや「重い」モーツァルトが出来上がってしまうこことがあること。

さらに彼のことが嫌いになる決定的な出来事が例の「セカンドハンド ブラームス」発言である。。

ある音楽雑誌のインタビューで記者からこう質問された。

「エルガーは演奏しないのですか?」

それに対しての彼の答え。

「ブラームスをレパートリーにしているからエルガーは必要ない。エルガーはセカンドハンド・ブラームス(ブラームスの中古)」

クラシック音楽界の「帝王」とまで呼ばれたカラヤンという人のエルガーに対する認識がこれとは!

この瞬間、一気にカラヤンに対する信頼とか尊敬の念が失われた。

ブルックナーのことをディスったアシュケナージと同じである。

アルトゥール・ニキッシュはエルガーの交響曲第一番を指して「ブラームスの第5」と呼んだ。

それとは全然次元が違う。

カラヤンの発言はディスりでありニキッシュの発言はリスペクトである。

また逆にカラヤンがエルガーを演奏することなく終わってラッキーだと思う。

もし実現していたら、あのだらしないレガート奏法でエニグマ変奏曲やら交響曲を聴かされるかと想像するだけで吐きそうになる。

自分の演奏する作品の作曲者へのリスペクトを持てない指揮者の演奏なんて誰が聴きたいと思うものだろうか。

What if もしカラヤンがエルガーを指揮したら?

仮に何らかの理由でカラヤンがエルガーの交響曲第1番や《エニグマ変奏曲》、あるいは《ゲロンティアスの夢》などを録音・演奏したと仮定した場合、一体どのような結果になったか。

① 音響の表面美だけが先行する「艶出しエルガー」

カラヤンはベルリン・フィルやウィーン・フィルを駆使し、「完璧なサウンド・マッサージ」を施すことで知られたが、その方向性はエルガーとは根本的に相容れない。エルガーの音楽は一見するとラッシュで濃厚な和声と分厚い音響で構成されているが、その実、細部にわたるリズムの揺れ、微妙なテンポの推移、控えめなエモーションの呼吸で支えられている。

ところが、カラヤンの一方向的なレガート統一主義は、それらの繊細なディテールを艶やかで均質な絹のヴェールで塗りつぶしてしまう。おそらく《エニグマ変奏曲》の《ニムロッド》などでは、必要以上にスロウで重く、しかも無意味に響きが引き伸ばされた冗長な演奏となる。

例えるなら、繊細な水彩画に厚塗りの油彩を重ねてしまったようなもの。響きは麗しくとも、エルガーが求めた「人間的な弱さ、懐疑、誇り、祈り」といった心理の襞は完全に死ぬ。

② 「英雄的すぎる」交響曲第2番:ブラームス風の誤読

交響曲第2番はエルガーの内面がもっとも深く反映された作品であり、バルビローリやボールトのような「英国的情緒と霊性を知る者」でなければ到底扱いきれない。しかし、カラヤンがこれを指揮した場合、第1楽章は強引な推進力と重厚なティンパニで「英雄交響曲」に化け、第2楽章はテンポが遅すぎて空虚になり、第4楽章の終結の柔らかな祈りのようなコーダは意味不明なグラデーションに堕してしまうだろう。

これはまさに「音楽の文法を正確に読みながら、全く別の意味に誤読している」ような演奏である。アシュケナージの冷たいエルガー、レヴァインの演奏の「意味不明な熱狂」、バレンボイムの過剰装飾主義と同じく、「精神の的外れ」となったに違いない。

③ カラヤンが仮に《ゲロンティアスの夢》を振ったら?

考えたくないが…仮に振ったとしたら、それはマーラー風の宗教絵巻にすり替えられていたかもしれない。トリスタン幻想とカトリックの儀式が入り交じったような、いかにも「表象としての信仰」を高音質で届ける音楽。しかしエルガーの《ゲロンティアス》が本来持つ、英国的な内面性、宗教的羞恥心、死を前にした個人的恐怖と贖罪の感情――そうしたものはすべて破壊される。

つまり、神にひざまずく音楽が、神を見下ろす音楽になる。

カラヤンによるエルガーは「究極のズレ」でしかなかった

エルガーの音楽は、カラヤンが得意とした「音響美」「劇的構造」「官能的レガート」とは本質的に異なる価値観で構築されている。そこにあるのは、構造よりも心理、演出よりも誠実、音の絢爛さよりも沈黙の余韻である。

カラヤンは、エルガーを理解する精神的土壌を持ち合わせていなかった。彼が「セカンドハンド・ブラームス」と評したのも、本物のエルガーを一度も見ていないまま、自分の価値観からはじき出したに過ぎない。

結果として、仮に録音があったとしても、それはエルガーを知らない人にエルガーの誤った印象を与える、**「美しいが最悪の紹介者」**となった可能性が高い。