《海の絵》作品37における和声的構造とモチーフ的統一性

エルガーの《海の絵》(Sea Pictures, Op. 37)は、1899年に作曲されたアルト独唱とオーケストラのための連作歌曲集であり、エルガーの声楽作品の中でも最も親しまれている作品のひとつである。同年に初演された《エニグマ変奏曲》と並び、彼の創作活動が大きく飛躍する時期に位置づけられる。

概要と成立

この作品は5つの詩に曲を付けた連作で、共通のテーマとして「海」が扱われている。ただし、ここでの「海」は単なる自然描写にとどまらず、母性・死・永遠性・人間の孤独といった象徴的な意味合いを帯びており、内容的にも形式的にも深い内面性を湛えている。歌詞に選ばれた詩人たちは多様であり(カロライン・アトリー、アダム・リンゼイ・ゴードン、エリザベス・バレット・ブラウニングなど)、エルガー自身も最後の詩「The Swimmer」の改変に積極的に関わっている。

初演は1899年10月5日、ノーリッジ音楽祭にて、名コントラルト歌手クララ・バット(Clara Butt)の独唱、エルガー自身の指揮で行われた。クララ・バットの声を念頭に書かれたこともあり、全体として豊かで深みのあるアルト声部が生かされている。

各曲の解説

Sea Slumber Song(海の眠りの歌)

柔らかく幻想的な雰囲気で幕を開けるこの曲は、母なる海に抱かれて眠る子どものようなイメージを喚起する。オーケストレーションは緻密で繊細、波のゆらぎを思わせる伴奏に、包み込むような声部が重なる。

In Haven(港にて)

恋人との平穏な日々を歌う短い楽章。もとはエルガーの妻アリスが書いた詩で、安息の象徴としての「港(Haven)」が、人生における愛と平和を象徴している。アリスの影が最も色濃く反映された一曲といえる。

Sabbath Morning at Sea(海の安息日の朝)

エリザベス・バレット・ブラウニングの宗教的な詩に基づく楽章。人間の魂が海の中で神に向かって開かれるという神秘的な世界観が描かれ、荘厳なオーケストレーションと広がりのある旋律が特徴的である。

Where Corals Lie(珊瑚の眠るところ)

この曲は歌曲集の中でも特に人気が高く、その魅惑的で夢幻的な美しさは多くの演奏家に愛されてきた。幻想的な調べは、死後の理想郷や魂の憩いを暗示しており、どこか世俗を超えた甘やかな陶酔を感じさせる。

The Swimmer(泳ぐ者)

フィナーレを飾るこの曲は、最もドラマティックで雄大な構成を持つ。荒波を泳ぎながら死と向き合い、超克しようとする人間の姿が詩的に描かれている。ここでのオーケストラは、海の暴力性と人間の意志とのせめぎ合いを鮮烈に表現する。

音楽的特徴と位置づけ

《海の絵》は、歌曲でありながらオーケストラと独唱の密な関係が保たれ、声楽と管弦楽が対等に拮抗する点において、マーラーやR.シュトラウスら同時代の大規模歌曲に通じる芸術性を備えている。一方で、旋律の美しさと親しみやすさにおいて、エルガーならではの英国的な抒情性が息づいている。

また、《海の絵》における「海」は、エルガーのオラトリオ作品に頻出する「永遠」「浄化」「彼岸」といった主題と地続きであり、後の《ゲロンティアスの夢》や《使徒たち》《神の国》に至る宗教的・形而上学的な構想への予兆とも捉えることができる。

エドワード・エルガー《海の絵》作品37における和声的構造とモチーフ的統一性―ヴィクトリア末期英国歌曲における形而上学的海の表象―

序

エルガーの《海の絵(Sea Pictures)》は1899年に完成された5曲からなるアルト独唱とオーケストラのための連作歌曲である。作品はヴィクトリア朝末期の英国において芸術歌曲の一つの頂点を示すものであり、同年に発表された《エニグマ変奏曲》と共に、エルガーの「国民的作曲家」への道を開く転換点に位置している。

海の絵》に見られる和声語法、旋律構造、モチーフの有機的統一性、さらに象徴主義的な「海」の主題とその形而上学的解釈について詳細に分析し、歌曲集としての内的構成原理と、エルガーの精神史的軌跡との関連を探るものである。

I. 概観:全体構造と選詩の意図

本作は以下の5曲から成る:

Sea Slumber Song(海の眠りの歌)〔Caroline Alice Elgar(妻)訳による Elizabeth Barrett Browning 原詩〕

In Haven(港にて)〔Caroline Alice Elgar〕

Sabbath Morning at Sea(海の安息日の朝)〔Elizabeth Barrett Browning〕

Where Corals Lie(珊瑚の眠るところ)〔Richard Garnett〕

The Swimmer(泳ぐ者)〔Adam Lindsay Gordon(ただしエルガーによる改作あり)〕

詩人の選定は多様であるが、すべてが「海」を主題としつつ、それぞれ異なる象徴的・心理的相貌を示している。とりわけ「海=母性=死後世界」といった象徴連関は全体を通じて一貫しており、個々の楽曲が主題変奏的に構造づけられている点に注目すべきである。

II. 和声語法と旋律構造

1. Sea Slumber Song ― 変ロ長調の幻影性

冒頭楽曲は変ロ長調を基本としつつ、全曲を通じてミ♭音と**嬰ト音(G♯)との交錯が頻出する。これは「海のゆらぎ」「覚醒と眠りの狭間」を象徴的に表すクロマティシズムであり、《ゲロンティアスの夢》にも通じるエルガー独特の半音階的下降(涙の動機)**が随所に現れる。

冒頭のオーケストラに現れる3度下降のモチーフ(B♭–G)は、以後の楽曲全体における母性的慰撫の象徴音型として再帰する。

2. In Haven ― 短調化された中間楽章の実験

本楽章は二部形式(A–B)で構成されるが、A部はト長調、B部は突如としてホ短調に転調する。これは「愛による安息」と「海の不安定さ」との両義的象徴を担う。ここではエルガーが「和声的未完結性」を積極的に用い、各フレーズの終止が属七で留まることによって、落ち着きながらも緊張感を保った響きを生んでいる。

3. Sabbath Morning at Sea ― 宗教的高揚と偽終止

宗教的な主題に相応しく、全体はホ長調を基調とするが、中間部では嬰ハ短調、変ホ長調などを介した大胆な転調が見られる。とりわけ重要なのは、「And on that sea commixed with fire...」という箇所に見られる偽終止(V–vi)であり、希望と苦悩が交錯する宗教的心情を繊細に描写している。

4. Where Corals Lie ― 音楽的楽園

この楽曲はホ長調のドローンに似た和声的安定の上に構築され、いわば音楽的楽園=死後の安息地として描かれている。メロディーは純粋な全音階的上昇(E–F♯–G♯–A–B)によって構成され、その天上的な上昇感は《神の国》に通じる音楽的アフェクトを形成する。

この楽章はエルガーにとって特に愛着のあるもので、しばしば単独演奏された。

5. The Swimmer ― 英雄的終結と反復モチーフ

終曲にして最大規模の「The Swimmer」では、過去4楽章の旋律断片が随所に回帰する。たとえば、「海を泳ぐ」場面で現れる上行3度音型(C–E♭)は第1曲の母性モチーフの反転形であり、母の腕に眠る者=海に挑む者という二重の象徴性を形成する。

また、B–C–D–Eの音列が各楽章を通して繰り返し現れ、これが《エニグマ変奏曲》における変奏技法的モチーフ連結と相似をなす。

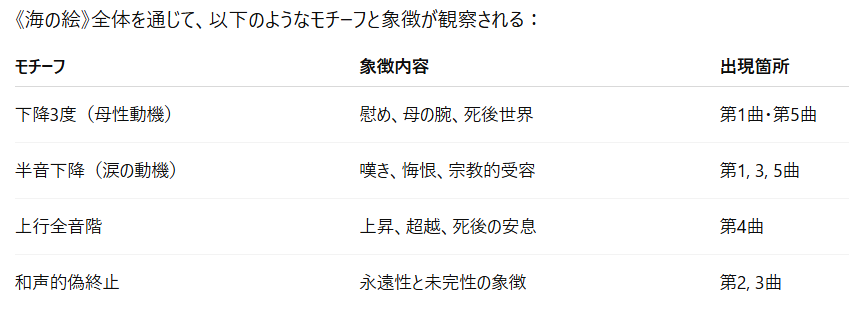

III. モチーフと象徴性

これらは単に技巧的な作曲技法として用いられるにとどまらず、**「人生の旅」「信仰の模索」「死と超越」**という主題構造の根幹をなすものである。

結語

エルガー《海の絵》は、単なる自然描写を越えた象徴主義的連作歌曲であり、海という外的世界の描写を通して、作曲者の内的宗教意識や超越への志向を歌い上げた精神的作品である。

そこに現れる和声的構造の曖昧さ、旋律の回帰性、モチーフの象徴性は、《ゲロンティアスの夢》を頂点とするエルガーの宗教的音楽の萌芽として極めて重要であり、同時に19世紀末英国におけるオカルティズムや象徴主義文学とも精神的に共鳴している。

エルガーが《海の絵》で描いた「海」は、もはや自然ではなく、魂が還る場所である。この歌曲集は、単なるサロン音楽を超えて、近代英国音楽における「死と再生の神話」を形象化した一大楽章なのである。

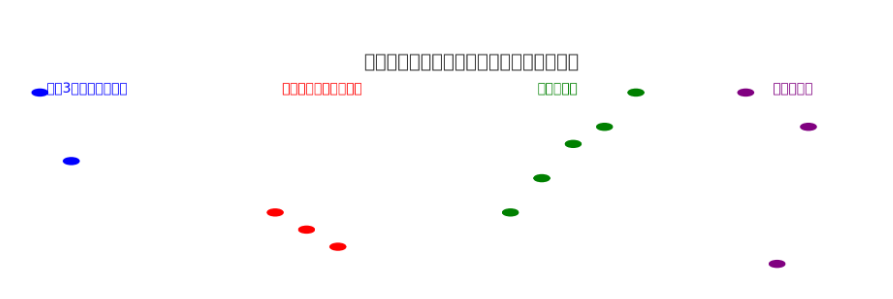

こちらが、エルガー《海の絵》における主要モチーフの簡略図。

各モチーフは以下の通り色分けされ、五線譜風の配置で示されている:

青:下降3度(母性動機) – 例:B → G(第1曲などに登場)

赤:半音下降(涙の動機) – 例:E → D♯ → D(第1・2・5曲)

緑:上行全音階 – 例:E → F♯ → G♯ → A → B(第2曲の明朗主題など)

紫:偽終止進行(V→vi) – 例:B → C♯ → A(第5曲の終止動機)

図は相対的な音高の変化を視覚的に比較できるようになっており、それぞれの動機が持つ象徴的役割や感情的ニュアンス(例えば「母性」「涙」「希望」「余韻」など)を音型として視覚化している。

《海の絵(Sea Pictures)》の名演奏

■ 名盤推薦(声楽+指揮+オーケストラ)

1. ジャネット・ベイカー(メゾソプラノ)/サー・ジョン・バルビローリ指揮/ハレ管弦楽団(1965年録音)

特徴:内面的な情感の深さと、ベイカー特有の声の深みが、《海の絵》の母性的・神秘的な世界観と絶妙に合致。

聴きどころ:特に第1曲〈Sea Slumber-Song〉での夢幻的な浮遊感と第4曲〈Where Corals Lie〉の繊細な表現。

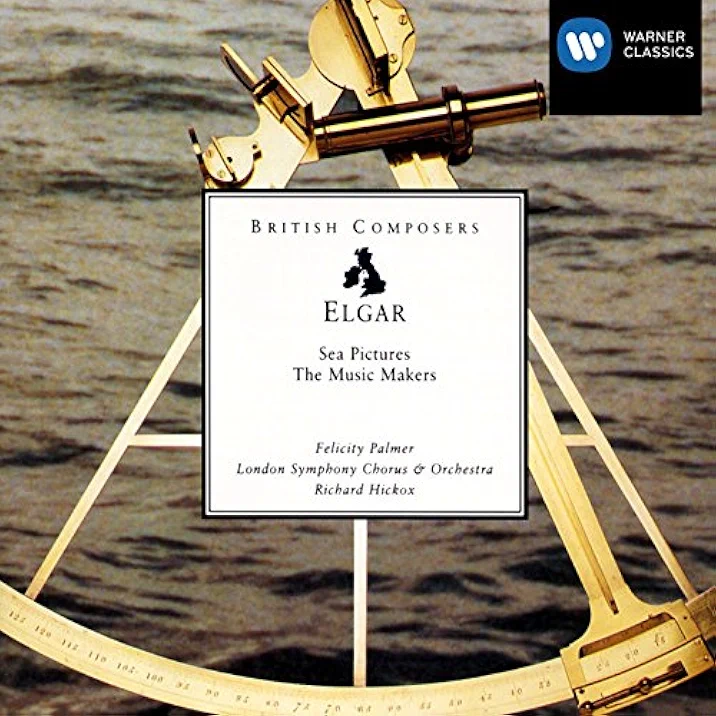

2. フェリシティ・パーマー/リチャード・ヒコックス指揮/ロンドン交響楽団(1987年録音)

特徴:ピアノ版に近い親密さを感じさせつつ、ヒコックスらしい鋭い構成感と細やかな感性が光る。

聴きどころ:第2曲〈In Haven〉でのシンプルな旋律に込められた深い愛の表現。

3. アリス・クーテ/サー・マーク・エルダー指揮/ハレ管弦楽団(2015年録音)

特徴:新世代の中では最もエルガー的な品格と抒情性を兼ね備えた名唱。現代録音ならではのクリアな音質も魅力。

聴きどころ:第5曲〈The Swimmer〉における劇的な高潮と終止の儚さの対比。

どの録音にもそれぞれの美点があるが、エルガーの内面世界を深く表現したい場合はジャネット・ベイカー盤、現代的な響きを求めるならフェリシティ・パーマー盤を最も強く推奨したいところ。