現在進行形のエルガー~エルガーをめぐる過去・現在・未来~

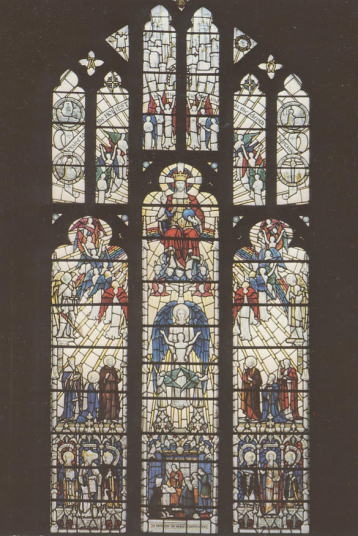

1934年にエドワード・エルガーは76歳の生涯を閉じる。彼の没した翌35年にはウースター大聖堂内に《ゲロンティアスの夢》をモチーフにしたA.K.ニコルソン作のステンド・グラスが設置されている。

36年、エルガーの1人娘キャリス・エルガーの提唱によりエルガーの生家はウースター市によって買収され、生家はバースプレイス(生誕地博物館)として整備される。同時にエルガー・バースプレイス・トラストが設立された。51年にはエルガーの友人だった指揮者エイドリアン・ボールトの提唱でエルガー協会が発足し、ボールト自らが同協会の初代会長となっている。同協会の会長職はボールトの死後、Y.メニューイン、R.ヒコックスを経て現在ジュリアン・ロイド・ウェーバーはが就任している。

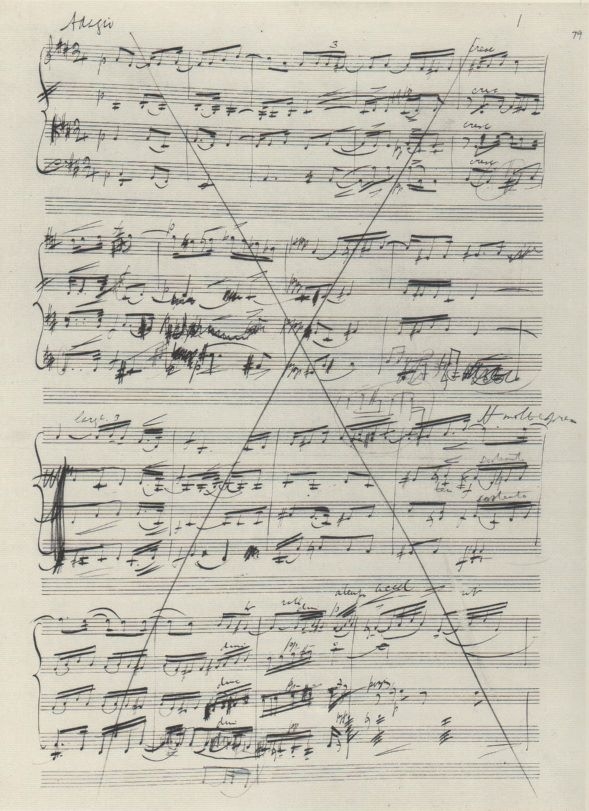

56年、研究家でもあり作曲家のパーシー・ヤングがエルガーの未完に終わった《ピアノ協奏曲》の緩徐楽章を復元している。その後、この作品は弦楽奏やブラス・バンドなどに編曲されたびたび上演されている。62年、ケン・ラッセルの監督によりBBCのドキュメンタリー番組「ある作曲家の肖像/エルガー」が制作される。これは60年代の人気TV番組投票で視聴者によって第1位に選ばれ、最近行われた英国におけるTV番組の人気投票でも1600の作品中48位に選ばれるなど、今なお価値は落ちていない。さらにこの番組は戦後のエルガー人気リヴァイヴァルの決定的なきっかけとなった。さらに68年、エルガーの伝記の決定版ともいうべきマイケル・ケネディの『ポートレイト・オブ・エルガー(エルガーの肖像)』が発刊され、以降さまざまなエルガー研究書の出版がこれに続くこととなった。

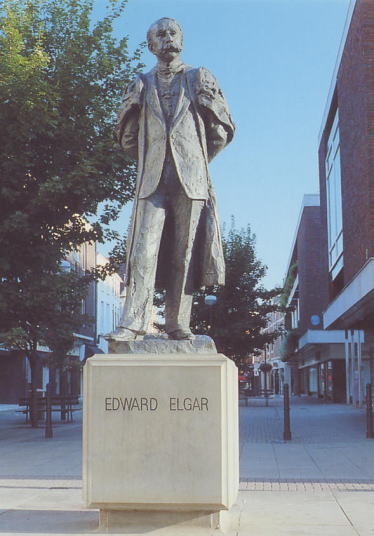

72年にはウェストミンスター寺院にエルガーの碑が刻まれる。記念式典には、当時のエルガー協会会長ボールトのほか、ヒース首相、作曲家アーサー・ブリスなどが立ち会っている。81年、ウースターのハイ・ストリートの、ちょうどエルガーの父親が楽器店を営んでいた場所のすぐ近くにエルガーの銅像が建立された。ウースターの街を歩いていると突然目の前に現れる感じで、すぐ手を伸ばせば触ることができる場所にあるところなど、いかにもエルガーの親しみやすさを感じさせる。

82年、エルガー本人には直接関係ないが、デーヴイッド・オーステインの作出で「サー・エドワード・エルガー」という名称のイングリッシュ・ローズが登場している。

93年から97年ころまで、ちょっとしたエルガー・リヴァイヴァル・ブームが訪れている。まず、93年にエルガー編曲のオラトリオ《エマウス》がグロースターでのスリー・クワイヤーズ・フェスティヴァルにて復活上演されている。これはエルガーの友人だったハーバート・ブリューワーの作曲したオラトリオに、1901年、エルガーがオーケストレイションを施したものなのだが、その後総譜が行方不明になってしまっていた。それを93年にアンソニー・ボーデンが総譜を発見し、復活上演が実現したのである。

同93年には、デーヴイッド・ポウナルの舞台劇「Elgar’s Rondo」がストラットフォード・アポン・エイヴオンのスワン劇場にてロイヤル・シェイクスピア劇団により上演され、翌94年にはいよいよロンドンのRSC(ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー)によりバービカン・センターの誇る劇場The Pitにて上演されている。94年、デーヴイッド・ポウナルはさらにラジオドラマ「Elgar,s Third」を書き上げ、BBC Radio3にて放映された。

同年、エルガー没後60年を記念してケンブリッジ・エルガー・フェスティヴァルにてパーシー・ヤング補完のオペラ《スペインの貴婦人》が上演されている。95年には作曲家アンソニー・ペインがBBC Radio3にて《交響曲第3番》の断片を発表し、一気に同曲補完の機運が高まる。

同95年にはエルガーが編曲したヘンリー・パーセルの《主よ、私を苦しめるものは》が復活演奏される。96年、TVドラマ「Elgar’s Tenth Muse」が放映される。これはエルガーと女流ヴァイオリニストのジェリー・ダラニーとの交流を描いたドラマである。

そして、97年、エルガーの遺作《交響曲第3番》が作曲家アンソニー・ペインの補筆により完成、翌年初演および録音が実現。1908年に初演された《交響曲第1番》は初演後1年の間に、世界各地で100回程演奏されたというが、この《第3番》もそれに迫るほどの演奏回数となった。それほどの大事件だった。

パーシー・ヤングが復元したものとは違うヴァージョンで同年、ロバート・ウォーカー補完による《ピアノ協奏曲》の初演が行われるが失敗に終わる。翌年のウースター大聖堂での再演も失敗に終わり、補完作業は一時頓挫してしまう。

99年には20ポンド紙幣にエルガーの肖像が登場している。

2000年、グレート・モールヴァンの街に新しい銅像と《変奏曲「エニグマ」》100年を記念した噴水が設置される。さらにバースプレイス(生誕地博物館)はリニューアルされ、その建物の横に「エルガー博物館」が新たにオープンしている。

2002年、ケン・ラッセルが40年ぶりにエルガーのドキュメンタリーをリメイクし「Elgar Fantasy on a Composer on a Bicycle」を制作するが、異色の演出に物議を醸すことになる。

2003~4年にかけて、ルイス・フォアマンやデーヴイッド・オーエン・ノリスらの調査により大英図書館から《Enina Waltz》《Smoking Cantata》などのエルガーの未発表作品が数々見つかり、ほぼ同時に録音も実現。

2004年、ジャスティン・ピアソン作、最晩年の作曲家の姿を措く舞台劇「Stirring the Spirit」が上演されている。

2005年には、《ピアノ協奏曲》をロバート・ウォーカーが全曲版として再編集、完成させ、録音が行われる。同年、エルガーにゆかりの深いへレフオード大聖堂前にエルガーの銅像が設置される。

2006年、未完の行進曲《威風堂々》第6番をアンソニー・ペインが補完させ、BBCプロムス2006にて初演が行われている。これはRoyal School of Church Musicと大英国書館で発見された自筆譜を元にペインによって補完されたもの。ほぼ同時にR.ヒコックス指揮による録音もリリースされる。

このようにエルガーに関する研究や活動は、エルガーの死後から今日に至るまで極めて活発に行われており、今なお現在進行形である。上記の出来事以外にもエルガーに関する新しい録音物は、ほとんど毎月のようにリリースされており、エルガーに関する書籍は年に2、3冊くらいのペースで出版されている。

エルガー研究の今後の展望として、没後70年を経過して著作権の切れたエルガーの未完成作品の補完がこれまで以上に活発に行われることが予想される。具体的には、オラトリオ3部作の最後となるはずであった《最後の審判》、《コケイン》序曲第2番、1907年版《弦楽四重奏曲》(後に《交響曲第1番》の緩徐楽章に転用)、モーツァルトのト短調の《交響曲第40番》に基づく習作交響曲、《ゴードン交響曲》、序曲《スコットランド》などといった断片が存在しており、材料には事欠かないだろう。

1907年版《弦楽四重奏曲》

62年にケン・ラッセルが最初にエルガーのドキュメンタリーを制作した当時は、まだエルガーに関する資料は極端に少なかったため、今日の目からすると、かなり考証の誤りが見受けられる。それから40年後の2002年にラッセルは、エルガーのドキュメンタリーのリメイク版を制作し、そのなかで考証の誤りを正している。その両作品を比較するとエルガー研究の進歩がよくわかる。

近年のエルガー研究で、彼を取り巻く人物から出てくる資料が目立つようになった。特に、「愛妻家」の鑑のように思われているエルガー像を覆すような多くの女性との交流を物語る資料が、80年代ころからそれらの人物の周りから多く現れた。

彼の創作の源として、妻アリスをはじめ多くの女性たちの存在を見逃すことはできない。それだけに、これは多くの研究者が熱心に取り組んでいるテーマである。

特に、妻アリスと知り合う以前に、エルガーが1883年ころに婚約を交わしていた女性ヘレン・ウィーバーの存在は最近注目されている。以前は、謎に満ちていた《変奏曲「エニグマ」》第13変奏曲Romanzaの3つのアスタリスクはメアリー・リゴン夫人であるという説が主流であったが、今日ではこのヘレン・ウィーバー説が優勢になりつつある。結局、エルガーと彼女の婚約は破局に終わり、その後エルガーという人物史に彼女の名前が再び登場することはないだろうと思われていた。しかし、ニュージーランドに渡ったヘレンの息子ケネス・マンローが負傷兵として、第1次大戦下の1915年、エルガーの自宅のあるハムステッドの病院へとやって来る。2人が顔を合わせたどうかの証拠は見つかっていないが、少なくともエルガーはケネスの存在を知っていた。間もなくしてケネスは最前線へと送り出され、16年戦死を遂げる。そのニュースを知ったエルガーは極めて大きな衝撃を受けた。当時、作曲に取り掛かりつつあった《チェロ協奏曲》には、そんなエルガーの悲しみが込められている。

さらにエルガーが《チェロ協奏曲》を作曲した翌年、最愛の妻アリスがこの世を去った。また、この曲の素晴らしい演奏で知られるジャクリーヌ・デュ・プレの哀しい死を思うと、やはりこの曲を涙なしに聴くことはできない。そんなエルガーの今まであまり知られることのなかった素顔を思いながら、彼の作品を鑑賞することによって必ず新たな感銘が生まれることと思う。

エルガー没後の顕彰と再評価の系譜

1. エルガー死後の初期顕彰活動

エドワード・エルガー(Edward Elgar, 1857–1934)が没したのは1934年2月23日である。彼の死後、イングランドにおける顕彰活動は比較的早期に始動した。1935年、ウースター大聖堂に彼の代表作《ゲロンティアスの夢(The Dream of Gerontius)》をモチーフとするステンドグラスが設置されたことは、その象徴的な事例である。これは、エルガーの作品が既に宗教的・精神的価値を帯びた文化遺産として認識されていたことを物語る。

2. 生家の保存とエルガー協会の設立

1936年にはエルガーの娘キャリス・エルガー=ブレイクの主導のもと、ウースター市が作曲家の生家を買収し、「バースプレイス」としての整備が進められた。同年にはエルガー・バースプレイス・トラスト(Elgar Birthplace Trust)も設立され、作曲家の遺産の恒久的保存を目的とする体制が整えられた。

さらに1951年には指揮者エイドリアン・ボールトの主導によりエルガー協会(Elgar Society)が創設され、国内外の研究者・演奏家によるエルガー再評価のプラットフォームが築かれた。この協会は、ユーディ・メニューイン、リチャード・ヒコックスらを歴任会長に迎えつつ、現在に至るまで継続的に活動を行っている。

3. 忘却の時代とメディアによる再評価

戦後の英国では、エルガーの作品は一時的に忘却の淵に沈むが、1956年に作曲家・音楽学者パーシー・ヤング(Percy M. Young)による《ピアノ協奏曲》緩徐楽章の復元などが試みられたことで、彼の未完作品への関心が高まる契機となった。

決定的な転換点は1962年、BBCによるドキュメンタリー『ある作曲家の肖像/エルガー(Elgar: Portrait of a Composer)』(監督:ケン・ラッセル)の放映であった。この映像作品は英国音楽史上の傑作として高く評価され、戦後世代によるエルガー再認識を促す役割を果たした。

1968年にはマイケル・ケネディ(Michael Kennedy)による伝記『Portrait of Elgar』が刊行され、資料批判と音楽分析を通してエルガー研究の基礎文献として定着した。これにより、エルガーは「保守的・国家的作曲家」というレッテルを超えて、より多面的に理解される存在へと転じていく。

4. 国家的作曲家としての記憶化

1972年、ウェストミンスター寺院にエルガーの記念碑が設置された。この式典には当時の英国首相エドワード・ヒース、作曲家アーサー・ブリス、エルガー協会会長ボールトらが列席しており、作曲家が国家的記憶の一部として制度的に位置づけられたことが確認できる。

さらに1981年にはウースター市ハイ・ストリートに等身大のエルガー像が建立され、1982年にはバラ育種家デーヴィッド・オースティンによって「サー・エドワード・エルガー」の名を冠した新品種のバラが発表されるなど、その名は市民的空間にも根づいていった。

5. 補筆と復元による「新たなエルガー」

1990年代に入ると、未完作品の補筆や忘れられた楽曲の復元といった試みが活発化する。1993年のスリー・クワイヤーズ・フェスティヴァルでは、エルガーによる編曲が存在したオラトリオ《エマウス(Emmaus)》が再演された。加えて、作家デーヴィッド・ポウナルによる舞台作品《Elgar’s Rondo》(1993)およびラジオドラマ《Elgar’s Third》(1994)が上演・放送されるなど、演劇的文脈における再評価も行われた。

最大の成果はアンソニー・ペイン(Anthony Payne)による《交響曲第3番》の補筆である。1995年に断片が公開されて以降、1997年に全曲完成版が発表され、1998年にはボールトン指揮BBC交響楽団による初演と録音が実現した。本補筆作品は、音楽的整合性と創作倫理の両立に成功した稀有な事例として高く評価されている。

一方、ロバート・ウォーカーによる《ピアノ協奏曲》の全曲補完も1990年代後半に試みられたが、当初は演奏機会に恵まれず、作品としての評価も定まらなかった。

6. 2000年代以降の記念事業と新発見

2000年代には、記念碑的事業と資料調査の両面で進展が見られた。2000年、モールヴァンにおいて新たなエルガー像と《エニグマ変奏曲》百周年を記念した噴水が設置され、生家も大幅にリニューアルされた。2002年にはケン・ラッセルが再びエルガーに取り組み、BBCの映像詩『Elgar: Fantasy on a Composer on a Bicycle』を制作している。

加えて2003年から2004年にかけて、音楽学者ルイス・フォアマンおよびピアニストのデーヴィッド・オーエン・ノリスらの調査により、《Enina Waltz》や《Smoking Cantata》といった未発表作品が大英図書館の資料中から発見され、録音を通じて世に問われたことも重要である。

また2005年にはウォーカー版《ピアノ協奏曲》の全曲録音が実現し、同年にはへレフォード大聖堂前にエルガーの銅像が建立された。2006年にはペインによる《威風堂々》第6番の補筆がBBCプロムスにて初演され、創作活動の余白がいまなお現在形で存在することを印象づけた。

結語:歴史の中の現在進行形

以上のように、エドワード・エルガーは没後90年近くを経た現在においても、未完作品の補筆、資料の発掘、記念碑の建立、舞台・映像作品の創作を通して、不断に再解釈され続けている。彼の作品は単に歴史的遺産としての価値を有するにとどまらず、英国文化における「儀式性」や「共同体的記憶」の構築においても中心的な役割を果たしている。

したがって、エルガーの顕彰と再評価の歴史は、作曲家一個人の名声の推移を記すだけでなく、音楽がどのようにして文化的記憶として機能し続けるのかという問いに対する、一つの有効なケーススタディでもあると言えるだろう。