『オラフ王のサガの情景』

カンタータ《オラフ王》 Op.30

作曲年:1896年

初演:1896年10月30日、ストーク・オン・トレント

編成:独唱(ソプラノ、テノール、バス)、合唱、管弦楽

原作:H. W. ロングフェローの詩 “The Saga of King Olaf”(英語訳:H. A. Acworth)

エルガーの《オラフ王》は、19世紀末における英国合唱協会文化の中で生まれた大規模な合唱作品であり、彼の出世作《黒騎士(The Black Knight)》に続いて書かれたものである。作曲は1896年、ノース・スタッフォードシャー音楽祭のために行われた。

物語は、ノルウェーの伝説的王、聖オラフ(オラフ2世、995–1030)の改宗と、異教世界からキリスト教へと向かう苦悩と戦いを描いた壮大な叙事詩である。H.W.ロングフェローによる長編詩『オラフ王のサーガ』を原作とし、エルガーはH.A.アクワースの英語訳に基づいてテキストを選定し、14の場面からなるカンタータ形式に仕立て上げた。ヘンリー・ワズワース・ロングフェローの詩を原作とし、H. A.

Acworthが自由に英語テキスト化したものに基づく、全9部からなる大規模な合唱付きカンタータである。後の《ゲロンティアスの夢》(1900)や宗教三部作への布石とも言える作品であり、物語性、劇的展開、そして宗教的モチーフが融合する点にエルガーらしさが強く表れている。

楽曲は、合唱による力強い冒頭「王たる者、正しき剣を取れ(The Challenge of Thor)」に始まり、キリスト教への改宗を描いた「王の改宗(King Olaf's Conversion)」、キリスト教と異教の対立を象徴する「修道女と歌い手(The Nun and the Troubadour)」「ラグナルの死(The Death of Ragnar Ladbrok)」などを経て、最終的に「王の戦死(The Death of Olaf)」と「神の王国(The Choir of Spirits)」で霊的昇華へと至る構造となっている。

音楽的には、若きエルガーらしい力強さと旋律的魅力、そしてすでに片鱗を見せる独自のハーモニー感覚が溢れており、特にオラフと異教徒との戦いの描写、霊的な神秘性を帯びた終曲などには、後の《ゲロンティアスの夢》にも通じる儀式的な構造が見出される。中でも、修道女と吟遊詩人のデュエットや合唱の使用法にはオペラ的演出感も見られ、エルガーが将来的にオペラを志向していたことを感じさせる。

本作はエルガー自身のローカルな地位を一気に英国全土に押し上げた作品であり、彼のオラトリオ作家としての第一歩を印すものである。その後の《ゲロンティアスの夢》《使徒たち》《神の国》といった宗教的三部作への道筋を開く試金石としても、音楽的・構造的に重要な位置を占める。

物語は、ノルウェー王オラフ・トリグヴァソン(聖オラフではない)がキリスト教を携えて故国へ帰還し、異教勢力との戦いと自己の信仰の苦悩を経て、最終的に殉教的死を遂げるまでを描いている。エルガーはこの英雄的・宗教的なドラマを、重厚な合唱と管弦楽、そして独唱者によって情熱的に描き出している。10世紀末のノルウェー王オラフ・トリグヴァソンの生涯を描いており、彼が異教の神々と戦い、キリスト教をノルウェーに導入する過程が中心となっている。

エルガーは、この物語をプロローグ、9つの場面、エピローグから成る構成で音楽化し、合唱、独唱、オーケストラを駆使して壮大な音楽世界を築き上げた。

曲目構成(全9部)

There is a Reaper

冒頭の男声合唱が運命と死の主題を厳かに提示する。のちに再現される主要モティーフがここに現れる。

King Olaf’s Return

タイトルロールであるオラフ王が登場する雄大な合唱。ノルウェーへの帰還、キリスト教の布教という使命を掲げる彼の意志が描かれる。

The Challenge of Thor

最も劇的な部分の一つ。オラフと異教の神トールの象徴的対決が、バリトン独唱と合唱によって表現される。打楽器と金管が荒々しい威力を放つ。

A Little Bird in the Air

リリカルな女声独唱と合唱による中間部。オラフが夢の中で運命を示される場面で、しばしば「カンタータ中最も美しい部分」と評される。

The Wraith of Odin

異教の亡霊たちがオラフを試す場面。オーケストラによる幽玄な描写と、陰鬱な合唱が印象的。

The Conversion

キリスト教への改宗が主題。宗教音楽的な純粋さが浮き立つ。エルガーらしい宗教的高揚感が支配する部分。

Thyri

オラフ王の花嫁トゥーリが登場する愛の場面。ソプラノとテノールの二重唱。甘美で感傷的な旋律が続く。

Gudrun

物語のクライマックス。反逆と裏切り、そしてオラフの苦悩と決意が凝縮される。劇的緊張が頂点に達する。

The Death of Olaf

殉教の場面。再び「There is a Reaper」のモティーフが現れ、循環構造を形作る。静謐な終結は《ゲロンティアス》の先駆を思わせる。

推薦演奏

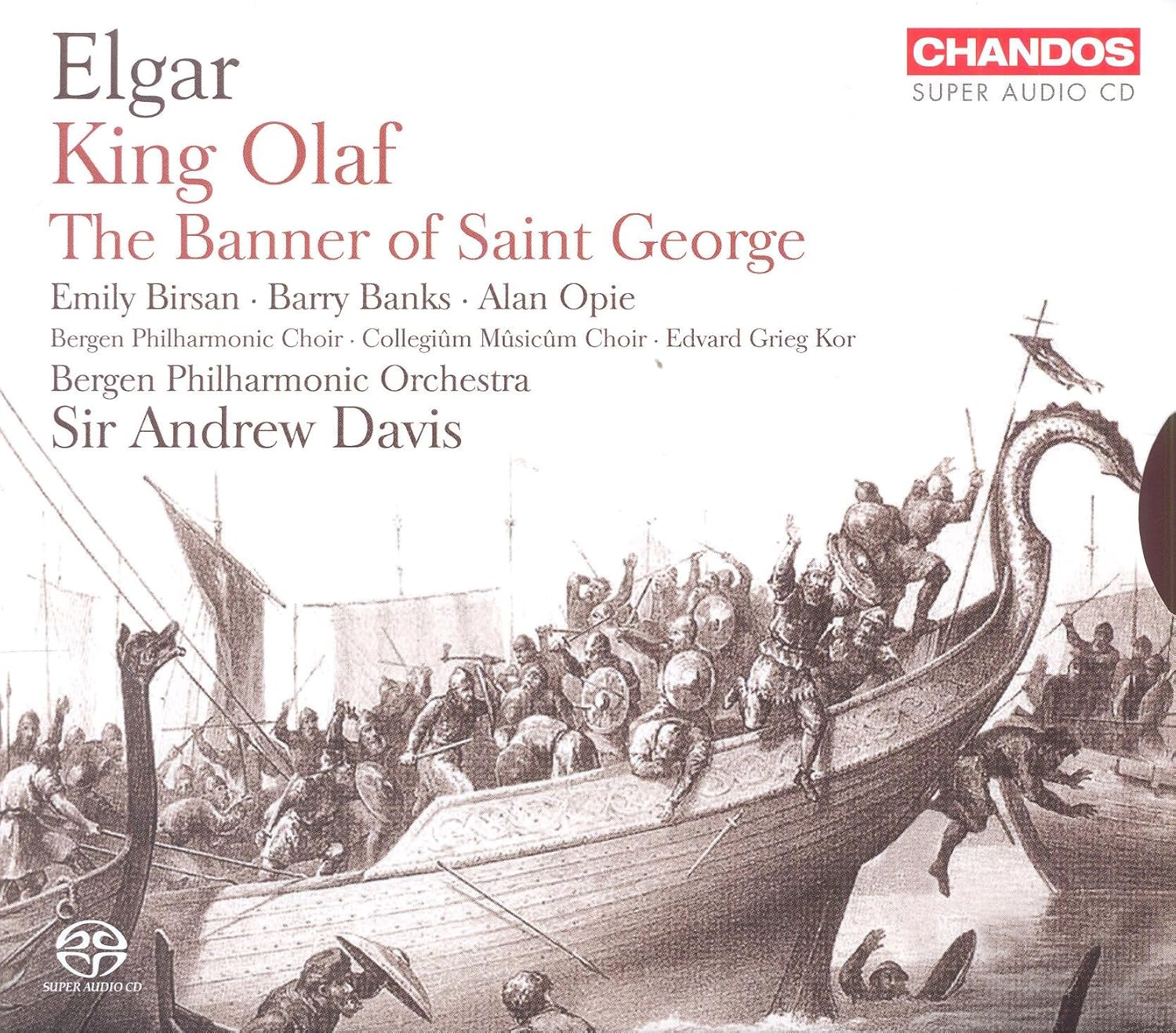

サー・アンドリュー・デイヴィス指揮 / BBCフィルハーモニック管弦楽団(Chandos)

現時点での決定版。力強い劇的描写と詩的抒情のバランスが見事である。合唱団も緊密で精度が高い。

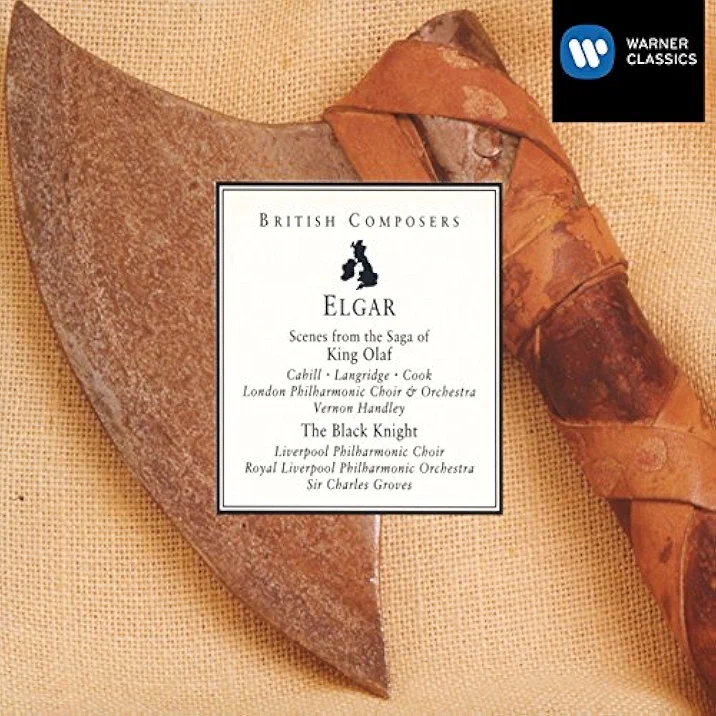

ヴァーノン・ハンドリー指揮 / ロンドンフィル(EMI)

英国的な響きが際立つ演奏。ロマン主義的な暖かさと情熱を備える。個々のソリストも好演。

この作品は今日でも演奏機会が少ないが、エルガーのドラマ性と宗教性が同居する意欲作として再評価の機運が高まっている。《使徒たち》や《神の国》などと並べて聴くことで、その音楽的発展の流れがより明瞭に見えてくるであろう。

この作品は、エルガーが《エニグマ変奏曲》で名声を得る以前の作品でありながら、彼の作曲技法の成熟を示す重要な作品とされている。 特に、冒頭の「トールの挑戦」や第5場の「オーディンの亡霊」、そして「灰色の大地が緑に変わる」などの場面では、エルガー特有の旋律美と劇的な構成力が発揮されている。

また、エピローグに登場する無伴奏合唱曲「夏の激流のごとく(As Torrents in Summer)」は、独立した合唱曲としても演奏されることがあり、その静謐で深い表現は聴衆に強い印象を与える。

初演は1896年10月30日、ハンリーのヴィクトリア・ホールにて、作曲者自身の指揮で行われた。 当初は好評を博し、イギリス各地の合唱団によって演奏されたが、次第に演奏機会は減少し、長らく忘れられた作品となっていた。 しかし近年、エルガーの初期作品への再評価が進み、《オラフ王の物語》も再び注目を集めている。

この作品は、エルガーが後に手がける《ゲロンティアスの夢》や《使徒たち》などの大規模宗教作品への道を開いた先駆的な作品であり、彼の作曲家としての成長を示す貴重な記録である。