エルガーとショーファー

エルガーのオラトリオ「使徒たち」The Dawnでユダヤ教の典礼で使われる角笛ショーファー(ショファール、ショファルとも表記されることも)が、イエスが最後の晩餐の前夜明けに弟子たちを招集する場面で登場する。

ただ、この部分を実際のショーファーで演奏することは少なく、普通はフリューゲルホルンなどで代用される。

聖書の記述にある「ラッパ」「チューバ」「角笛」と書いてあるものは一般的にショーファーのことを指している場合が多い。

しかし、カトリックのエルガーがなぜユダヤ教のショーファーを「使徒たち」に使おうと思ったのだろうか?

エルガーとユダヤ教。

ほとんど接点がないと思われていたつながりだ。

もちろん聖書にはショーファーのことと思われるラッパや角笛の記述はところどころにある。

エルガーはその点だけを抽出してイマジネーションだけで「使徒たち」に組み込んだのだろうか?

いや、絶対に違う。

なぜなら、テキアー、シェヴェリム、トゥルアーといったショーファーの正式な演奏法をそのまま「使徒たち」に使っている。

実物のショーファーを見聞きしない限りあのように作曲することは不可能だ。

エルガー本人に聞くのが一番早いのだがそれも不可能。

エルガーは作品には使わなかったがエアオリアンハープも所有していた。

意外に変な楽器が好きだったりする。

もし彼が当時、ディジュリドゥを目にしていたらきっと関心を示したと思う。

エルサレムの日の出と神殿での朝の礼拝に関するこの一節にさらに備えるために、エルガーは聖書だけでなくタルムードも研究し、さらに、ラビであり音楽学者でユダヤ百科事典の音楽編集者でもあるフランシス コーエンに助言を求めた。

1903年1月、コーエンはエルガーに必要な情報を送り、詩篇92篇の歌詞を使うことを提案した。「その歌詞は、古代の角笛、ショファールを吹く華やかな音で序文をつけることができる」と。

しかし、エルガーは1903年8月28日、初演の指揮者となるハンス・リヒターに宛てた手紙の中で、このように書いている。

「ショファ(ヘブライの雄羊の角笛)のパートがありますが、もちろん本物の楽器は、危険で音楽的に使用するのはほぼ不可能だと聞いているので、使用できません。効果とコントラストのために、目立つ短いパッセージを長いトランペットで演奏したいと思います。トランペット奏者のリストにモロー氏が含まれています。モロー氏は、あなたの許可があればいつでも、彼の最も長くて最も輝かしいT_R_U_M_M_M_M_M_P_E_Tを持ってくるでしょう!ショファの「コール」を奏でることができます。それが私が望んでいることです」

ロングトランペットとは、要するにナチュラルトランペットのこと。今日のオーケストラではナチュラルトランペットかフリューゲルホルンで代用される。

このエルガーが「treacherous and next to impossible to use musically(裏切りやすく、音楽的にほとんど使えない)」と言ったのは、ショーファー奏者でもある筆者からしたら想像がつく。

この楽器は動物の角から作れるのだが、一つ一つの個体差がとても大きく品質が安定しない。さらに作成してみなければ音高がわからない。出来上がって初めて出せる音がわかる。出せる音はせいぜい3つ。エルガーが《使徒たち》の楽譜に記したEs-Cという音を出せる楽器をまず探さねばならない。さらに同じ金管楽器とはいえショファールの吹き方はかなり特殊で通常の金管楽器奏者なら簡単に吹けるだろうと思い勝ちだが、実際はそうではない。ショファールの吹き口の穴は極端に小さい。とても唇を中に入れることができない。そこで吹き口を唇の端に加えて、さらに息がもれないように指で唇の他の部分を押さえる・・・という方法を行う。これができない場合は、無理やりトランペットなどのマウスピースを突っ込む。ただ、これをやると本来の楽器の音色が変わってしまう。

結局、エルガーは《使徒たち》の初演に間に合わせるためにこれだけのプロセスを踏むには時間が足りないと判断してのimpossibleと言ったのだろう。

どうもエルガーは「使徒たち」で使用したショーファー(ショファール)を「最後の審判」でもう一度使う気でいたらしい。考えてみれば「最後の審判」といえば「黙示録」だ。

「黙示録」にはラッパの登場場面がてんこ盛りである。そこでショーファーを使うつもりだったのだろう。

ウィリアム・リードはエルガーの死後、こう記している。「彼が三部作の第3部を書こうとしなかったとは。何度も私に言っていたように、このショファールこそが最後のラッパを鳴らすことになるのだ」。

もしエルガーがこの第3オラトリオを作曲していたら、三部作はショファールを通して新約聖書の最初の書である福音書と最後の書である黙示録を繋ぐ、他に類を見ない芸術作品になっていただろう。

ユダヤ教の典礼で使用される場合のショーファーの正式な演奏法は以下のようになる。

エルガーはこれをそのまま「使徒たち」の中で再現している。

ショファール(ショーファー)の基本パターン

a.「テキアー」(Tekiah)

とは、一つの長い音です。儀式の始まりの宣言。

主の境界線、支配、主権を宣言します。

Tu ruuuu

b.「シェヴァリム」(Shevarim)

は、二つのトーンからなる長い音です。打ち破りをもたらします。

Turu turu turuuu

c.「トゥルアー」(Teruah)

は短く、鋭い連続した音の繰り返しです。神の栄光を告げ知らせます。

Tututututututututuuu

d.「テキアーグドラ」(Tekiah Gedolah)

「テキアー」(Tekiah)を息の続く限り長く伸ばす。

Tuuuu ruuuuuuuuuuu

エルガー「使徒たち」In the Dawnでのパターン

Tekiah Gedolah Tekiah Gedolah Shevarim Teruah Tekiah Gedolah

tuuuu ruuuuuuuuuuu tuuuu ruuuuuuuuuuu

Turu turu turuuu Tututututututututuuu

Tuuuu ruuuuuuuuuuu

Kees van Hageによる解説全文

エドワード・エルガー、オラトリオ『使徒たち』(1903年)

1903年、エドワード・エルガー(1857-1934)のオラトリオ『使徒たち』でショファールがコンサートの舞台に初登場しました。この作品は、メンデルスゾーンが1846年に作曲した聖書オラトリオ『エリヤ』と同様に、権威あるバーミンガム音楽祭の委嘱作品です。

『使徒たち』はキリスト教の起源を描いた作品です。このオラトリオは序文と二部構成です。第一部は、イエスの山上での毎晩の祈りと使徒たちの召命、山上の垂訓、水上歩行の奇跡、そしてマグダラのマリアの回心を描いています。第二部は、ユダの裏切り、イエスの逮捕、磔刑、墓の光景、そして復活を描いています。

イエスの毎晩の祈りの後、夜明けはショファールの音によって告げられます。彼らがキリスト教とユダヤ教の両方の背景を持っているというのは、かなり珍しいことです。 1901年、エルガーはウェールズ沖の小さな島、イニス ロクティンで夏休みを過ごしました。地元の人々が歌うキリスト教の賛美歌に触発され、彼は使徒たちの歌のための断片と主題をいくつか書いています。最初の主題は2分音符でE♭3-C4の音程で始まり、イニスロクティンの多くの賛美歌に見られる短3度の下降音からインスピレーションを得たメロディーラインが続きます。エルガーはこの主題を「偉大な日の出を呼び起こす」ために使うことを思いついたのでした。*ムーア、エドワード エルガー 381 オラトリオの冒頭で。エルサレムの日の出と神殿での朝の礼拝についてのこの一節をさらに準備するため、エルガーは聖書だけでなくタルムードも研究し、さらにラビであり音楽学者でユダヤ百科事典の音楽編集者でもあるフランシス コーエンに助言を求めました。*フランシス ライオン コーエン (1862-1934)。ユダヤ百科事典(1901-1906年)。1903年1月、コーエンはエルガーに必要な情報を送り、詩篇92篇の歌詞を使うことを提案しました。「その歌詞は、古代の角笛、ショファールを吹く華やかな音で序文をつけることができる」と。*ムーア、エドワード・エルガー384。エルガーの伝記作家ジェロルド・ノースロップ・ムーアは、「このように、最初の使徒たちの音楽は、使徒たちの物語の言葉やテーマに呼応してではなく、全く無関係な状況から生み出されたのだ」と正しく結論づけています。*同上 381。

Elgar-2scan-3-Kees_2

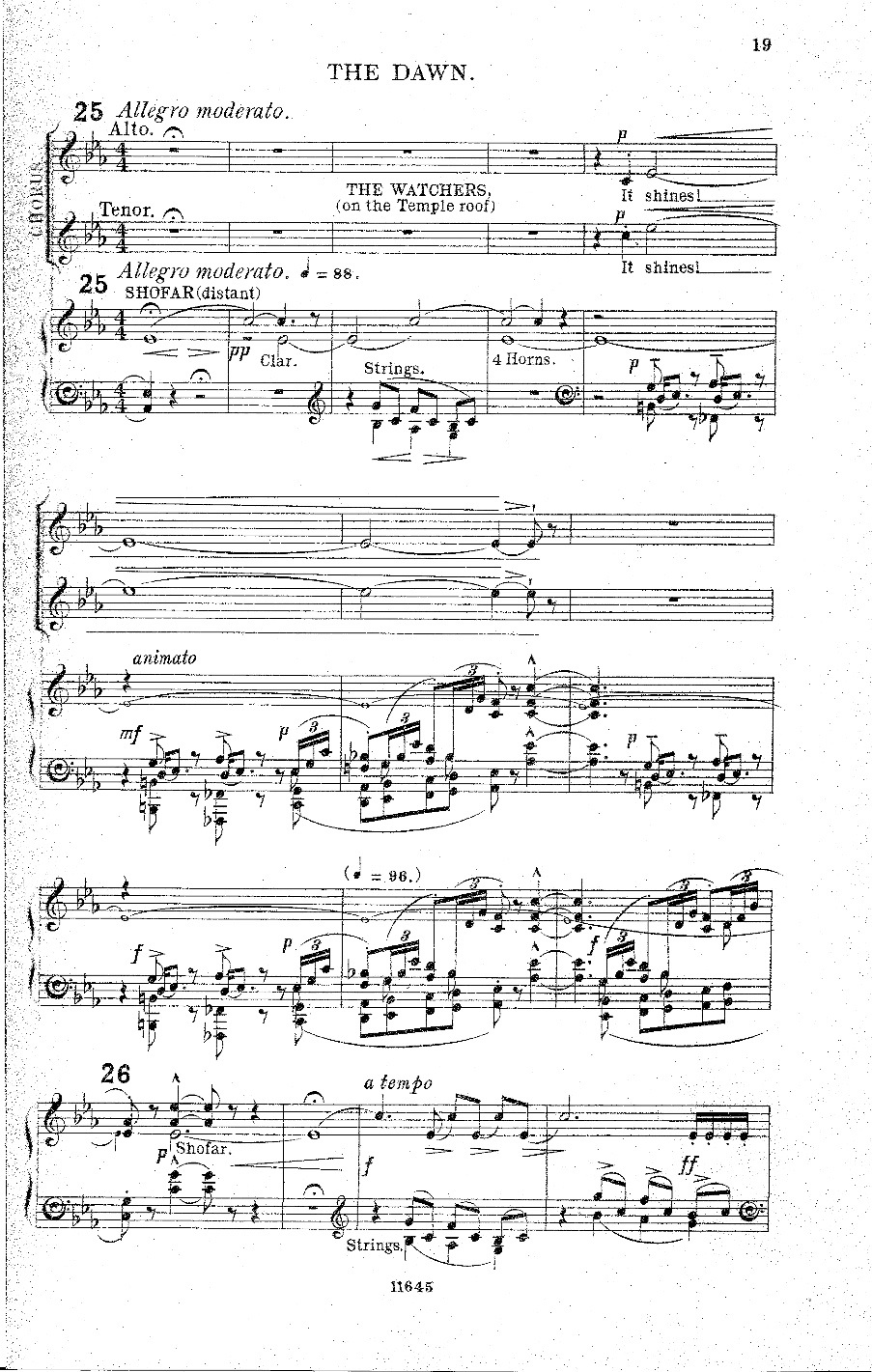

例1:エドワード・エルガー『使徒たち』。ピアノ・ボーカルスコア 19-20。

オラトリオ「使徒の召命」の第1部は、新約聖書ルカによる福音書6章12-13節に基づいており、イエスが山で夜を過ごし、祈りを捧げ、使徒の召命に備える場面が描かれています。エルガーのオラトリオにおけるこの静謐なエピソードの後、ショファは「夜明け」で日の出を告げます。例1、リハーサル記号25、小節1-2では、ショファがテキアを吹き、クラリネットとフレンチホルンに響き渡ります。第25番、小節5でショファが上昇する長6度E♭4-C5は、短3度C4-E♭4に転回されます。この3日、神殿の屋根の上の番人たちの聖歌隊はタルムードの言葉「輝け!東方全土が今や光に燃え、夜明けはヘブロンにまで達する!」を歌います。*タルムード・ヨマ28bからの引用:「こう教えられた。ラビ・イシュマエルは言います。「明けの明星が輝いている。」ラビ・アキバは言った。「明けの明星は昇った。」ナフマ・イブン・アフカシオンは言った。「明けの明星はすでにヘブロンにある。」伯爵の責任者であるマティア・イブン・サミュエルは言った。「東方全土、ヘブロンまで明るくなっている。」ラビ・ユダ・イブン・バティラは言った。「東方全土、ヘブロンまで明るくなり、人々は皆、それぞれ自分の仕事に出かけました。もしそうなら、もう手遅れだ!むしろ、それぞれが労働者を雇うべきだ。」エルガーは使徒たちをイエスの労働者と考えていたのかもしれません。

ショファーは登場当初から光と関連付けられており、ショファーの吹奏と光の組み合わせは詩篇89篇16節を思い起こさせます。「喜びの叫びを知る民は幸いだ。*テルーアは「ショファーの吹奏」だけでなく「(喜びの)叫び」も意味する。/主よ、彼らはあなたの臨在の光の中を歩みます。」26番の後、ショファーは伝統的な3つの吹奏を吹き鳴らます。1-3小節ではテキアー、3-4小節ではシェヴァリム、4-6小節ではテルーアで、最後のテルーアには2つのラッパが加えられますが、これはおそらく神殿の礼拝でショファーと共に吹かれた2つのハオロトを暗示しているのでしょう。27番には、28番の後の詩篇の導入として短い一節があります。番人たちは「東方の面は今や光で燃え、夜明けはヘブロンにまで達する」という言葉で昇る太陽を讃えます。ダビデ王の最初の居住地であるこの都市は、イエスがダビデの子孫であるという主張を裏付けるためにここで言及されています。28番の後、神殿の聖歌隊は詩編92:2-5、10、13を歌います。これらの節は神への賛美を宣言し、朝の慈しみと神の神聖な保護に感謝します。「見よ、主よ。あなたの敵は滅び、不法を行う者は皆散らされる。」11節、*5節。 10 エルガーが使用した欽定訳聖書の「しかし、あなたは私の角をユニコーンの角のように高く上げます」という部分は、エルガーによって省略されており、ヘブライ語のケレンが含まれており、これは動物の角が力、神の助け、悪に対する勝利、メシアの力の象徴であるだけでなく、動物の角が神の力の象徴でもあることを示しています。主楽器。この11節は歌われず、ショファの2つのテキオットによって示され、聖歌隊は13節で「彼[義人]はレバノンの杉のように成長する」と歌います。テキオットの上昇する6度音程から、日の出の音楽的描写である長いクレッシェンドが生まれます。エルガーの友人であり出版者でもあるアウグスト・イェーガーは、『使徒たち』の分析の中で、これを次のように訳しています。「やがて、フルオーケストラは圧倒的な壮大さでクレッシェンドを奏で、ショファはトランペットによって補強され、オーケストラの音の迷路を貫くまばゆいばかりの輝きの光線のように輝きます。」*イェーガー『使徒たち』15。

例1の25番1拍子が示すように、ショファの入り口には「(遠く)」という演奏または表現の記号が付いています。この記号には3つの意味が考えられます。第一に、それは演奏上の指示である可能性がある。ショファを吹く人は、マーラーの交響曲第2番(1894年)*第1章2節参照の黙示録のトランペットや、交響曲第3番(1896年)のポストホルンのように、コンサートホールの外側に立つべきであります。第二に、それは表現上の指示である可能性があります。オーケストラのショファを吹く人は、第25番第2小節に示されているように、ピアニッシモで吹くことで距離感を示すべきです。第三に、それは心理的な指示である可能性があります。エルサレムの神殿の丘のクロノトープにいるショファを吹く人は、第25番第3小節の「神殿の屋根の上」の見張り人のように、聴衆から具体的かつ階層的な距離を置いて立つべきであります。 3. これら三つの意味はすべて、バフチンによる権威的言説の特徴づけに合致します。「権威ある言葉は、階層的に上位にあると感じられる過去と有機的に結びついた、距離を置いた領域に位置する。」*バフチン『小説における言説』342頁。ロシア語のslovoは「言葉」「物語」「歌」「談話」を意味します。権威ある言葉とは、ユダヤ教の宗教的過去と結びついた、メシアであるイエスを告げるショファの吹奏です。「それは(響き渡る)高尚な領域で発せられるものであり、親しい接触の領域ではない。その言語は特別な(いわば、ヒエラティックな)言語である。」*同上、342頁。ショファ吹きは神殿の丘に配置され、伝統的な吹奏を行いまうs。「それは明確に区切られ、簡潔で、かつ不活発なままである。いわば、引用符だけでなく、より荘厳な区切りを要求する。」*同上、343。エルガーのオラトリオにおけるショファの登場にはオーケストラの伴奏がありません。

ショファのテキアは、メシアを告げるライトモチーフとして機能しています。それは『使徒たち』第2部の墓所の場面で再び現れます。アルトによるレチタティーヴォの後、番人たちは第1部の日の出のモチーフを繰り返し、「夜明けはヘブロンにまで達する!」という歌詞で再びショファが鳴り響き、今度はイエスの復活を告げます。ショファは、ユダヤ教徒とキリスト教徒双方にとって聖地であるエルサレムのクロノトープと結びついています。エルガーのオラトリオにおいて、神殿はショファを吹く者の舞台であり、吹く者はイエスの到来を告げ知らせ、それによって聖なる場所で聖なる時を告げます。音楽学者マルコム・ミラーによれば、エルガーのキリスト教オラトリオにおけるショファの使用は、「モーセ五書にその源泉を持つ意味の繋がり」を伴い、「新たな、時代錯誤的な象徴主義」を招いています。*ミラー「ショファとその象徴主義」99頁。しかしミラーは、新約聖書にサルピンクスとして14回登場し、古い伝統に次ぐ新しい伝統を象徴するショファ(およびハオラ)のキリスト教的使用において何が時代錯誤的なのかを明確にしていません。

『使徒たち』において、現代オラトリオの現在が詩篇という形で過去によって見事に導かれました。 92、ルカによる福音書 6章、キリスト教の賛美歌の歌唱、およびユダヤ教の典礼からのショファーの吹奏。ショファーを楽譜にうまく導入した後、この古風な楽器を現代の交響楽団に実際的に組み込むのはそれほどスムーズにはいかなかったのです。ユダヤ百科事典の「ショファー」の項で、フランシス・コーエンは「操作は非常に大まかで経験的な性格のものである」と記しています。*コーエン他、「ショファー」。ユダヤ百科事典、彼はエルガーに彼の最も優れたショファーの音程であるF#とD#を伝えました。*イェーガー、「使徒たち」13章、注記、そして作曲家はこの長6度をE♭-Cに移調しました。オーケストラはこれらの音程の角笛を探し、すべてのショファーが異なり、ほとんどの角笛が6度ではなく5度を発し、多くの楽器が「調子が狂っている」ことを発見しました。初演の指揮者となるハンス・リヒターに宛てた1903年8月28日付の手紙の中で、エルガーは当面の解決策を提案しています。*ムーア『エルガー:創造的な人生』133ページ。この手紙の中で、エルガーは最初のショファーと最初のタイプライターの技術的な可能性を探っていました。

「ショファー」(ヘブライの雄羊の角笛)のパートがありますが、もちろん本物の楽器は扱いにくく、音楽的に使うのはほぼ不可能だと聞いているので、使用できません。効果とコントラストのために、目立つ短いパッセージはロングトランペットで演奏していただきたいのですが、トランペット奏者のリストにはモロー氏も含まれていますね。…モロー氏は、あなたの許可があれば、必ずロングトランペットとSHI N I Eを持ってくるでしょう。S T T_R_U_M_M_M_M_M_M_P_E_T!!!! ショファーの「コール」を鳴らすことができます。まさにそれが欲しいのです。

「ロングトランペット」とは、当時既に廃れていたバルブのないトランペットのことで、バルブトランペットよりも演奏が難しかったものの、長いため音色は豊かで、見た目も壮観でした。エルガーの手紙に書かれたコメントは、シナゴーグ以外ではショファーがいかに知られていなかったかを物語っています。1873年、イギリスの作曲家ジョージ・マクファーレンはオラトリオ「洗礼者聖ヨハネ」を作曲しました。この曲は無伴奏トランペットの4分の3音で始まりますが、楽譜の序文によると、これは「雄羊の角笛、あるいは銀のトランペット」の音です。そして1917年、アメリカ合衆国の最高峰の音楽学術誌『ザ・ミュージカル・クォータリー』は、「音楽における異国情緒の回顧」という記事の中でアポストルズについて言及し、羊の角笛を「イスラム世界のショファール」と呼びました。*パーカー「音楽における異国情緒の回顧」157頁。ショファールは西洋世界の多くのシナゴーグで演奏されていたにもかかわらず、依然として多くの人々から異国文化の非西洋楽器とみなされていたようです。

エルガーはショファールの吹奏楽器を様式化することで、羊の角笛を現代のトランペットに容易に置き換えることができました。彼はショファールの音色に現代のトランペットとホルンを重ねることで彩りを添え、それによってショファールを現代のオーケストラの響きの中に溶け込ませました。ショファールの吹奏楽器は和声的にも現代化されています。彼らの6度和音は7度和音の様々な転回形に収まり、ショファのパッセージは、三和音の基本位置にあるショファの5度では不可能だったであろう和声的にダイナミックなものとなっています。

『使徒たち』において、ショファの吹奏は常に権威ある説教となっています。太陽が昇り、闇を征服し、そしてヨハネによる福音書1章9節の言葉にあるように、「すべての人を照らすまことの光」であるメシアが現れます。*新改訳聖書。イェーガーは分析の中で、この夜明けのユダヤ的側面とキリスト教的側面の両方を次のように表現しています。「神殿の屋根の番人たちは、地上の日の始まりを迎えた」そして「天使は[イエスが山上で夜祈っているときに]人類の霊的な夜明けを告げた」。*イェーガー『使徒たち』15。エルガーのオラトリオにはキリスト教的精神が込められていたにもかかわらず、彼はユダヤの伝統に対しても寛容な姿勢で臨んだ。彼はフランシス・コーエンのような権威者の力を借り、自らの記録をしっかり残しました。このオラトリオは出版者のアウグスト・イェーガーだけでなく一般大衆や宮廷からも絶賛されました。「あのオープニング!そして『あそこに』ショファーのある神殿の調度品、アンティークのシンバル、最も豪華で新しい色彩、最も驚異的で当惑させる効果、オルガン!など」*ムーア、エルガー:創造的な人生 412 だけでなく一般大衆や宮廷からも絶賛されました。1904年のロンドン初演は盛大なエルガー音楽祭の一部であり、そのクライマックスでは作曲家がエドワード7世によって貴族に列せられました。*この音楽祭がエルガーの友人で宮廷に縁のあるユダヤ人銀行家、マエケナス・レオ・シュスターの尽力によって創設されたことは言うまでもありません。ヒューズ「『エルガー公爵』:作曲家としての紳士」60頁。

エルガーは当初、キリスト教の黎明期を題材とした三部作を執筆しようとしていましたが、実際に作曲したのは『使徒』(1903年)と『王国』(1906年)のみでした。「何という悲劇だろう」と、親友のウィリアム・リードはエルガーの死後、こう記しています。「三部作の第3部を書こうと思わなかったとは。彼が何度も私に語ったように、このショファールこそが最後のラッパを鳴らすはずだったのです」。*リード『私が知るエルガー』145頁。もしエルガーがこの第3オラトリオを作曲していたなら、三部作はショファールを通して新約聖書の最初の書である福音書と最後の書である黙示録を繋ぐ、他に類を見ない芸術作品になっていたでしょう。

Kees van Hage

https://keesvanhage.wordpress.com/4-5/