アビゲイル・ヤング・アンド・フレンズのエルガーとフィンジの室内楽

2025年5月20日 トッパンホール

アビゲイル・ヤング・アンド・フレンズ

エルガーとフィンジの室内楽作品コンサート

エルガーが晩年、ブリンクウェルズの山荘で作曲した一連の室内楽作品──すなわちヴァイオリン・ソナタ、弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲──さらにはチェロ協奏曲もこの系列に加えることができよう。

これらの作品群は、エルガーという作曲家が最後に到達した「サミットポイント」と形容して差し支えないほどの完成度と精神的充実を備えている。

ここには、いくつかの重要なキーワードが含まれている。

ブリンクウェルズ、ウッドマジック、アリス・エルガー、シニスターツリーズの呪われた修道僧、友人であるオカルト作家ブラックウッドの訪問、ヴィクトリア調オカルティズム──

いずれも、作品の背景を理解する上で無視できない概念である。

とりわけ「オカルティズム」については、これまであまり語られることがなかったが、これらの作品に霊感を与えた要素の一つであることは否定できない。

そのほかにも、第一次世界大戦、スペイン風邪の流行、そしてエルガー夫妻の健康状態など、当時の周囲の状況は創作に多大な影響を及ぼしていた。

アリス夫人の体調を慮ってのブリンクウェルズへの山籠り。

さらにこの時期、エルガー自身も扁桃腺摘出手術を受けており、術後の経過は思わしくなく、高熱の中で幾度も悪夢に襲われたという。

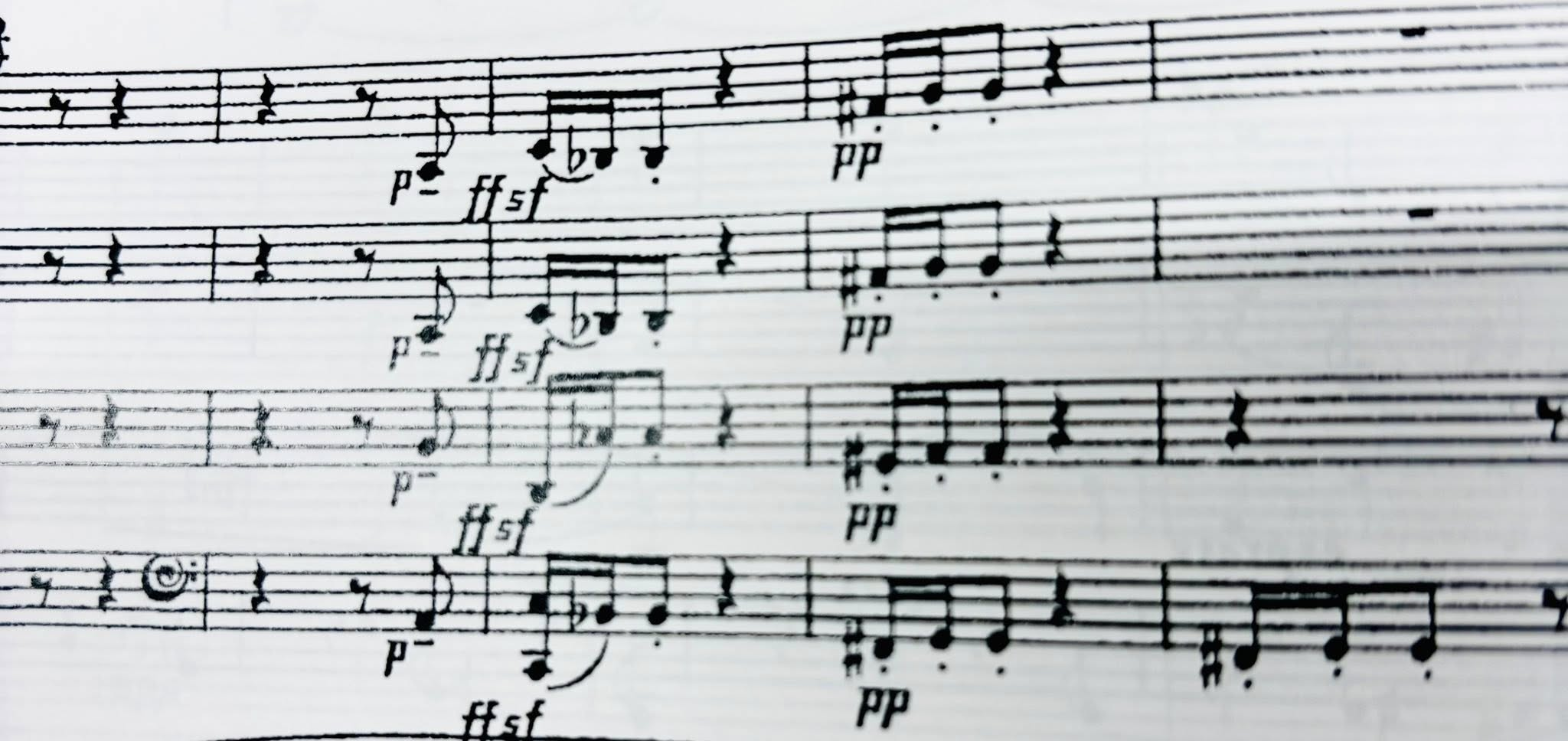

こうした悪夢の体験は、作曲家の不安や焦燥、オカルティックな思考と相まって、とくに弦楽四重奏曲やピアノ五重奏曲の冒頭に見られるクロマティックな音構成へと昇華されている。エルガー自身も、そうした要素を否定していない。

一見穏やかな表情を湛えるヴァイオリン・ソナタの緩徐楽章においてさえ、「恐れ」の感情が音に転化されているように感じられる。

その旋律線には、メンデルスゾーンの《スコットランド交響曲》を思わせるようなカンタービレがある一方で、何かに追われているような強迫観念も見え隠れしている。

ピアノ五重奏曲の第1楽章終結部──とりわけ25番の部分──には、極限の恐怖が凝縮されているように思われる。そのツファルツァントの不安定な響きには、ぞっとするような不気味さと恐怖感がある。

筆者は、この音型からヴォーン・ウィリアムズの交響曲第6番第1楽章が派生しているとさえ信じている。

ピアノ五重奏曲第1楽章25番「RVW6」

さらに第2楽章の35番においては、サン=サーンスの《動物の謝肉祭》の「水族館」からインスピレーションを受けた可能性も考えられる。あちらではチェレスタの響きが極めて幻想的な効果を上げており、エルガーもまた、この部分に神秘的な音響を求めて、このような音効果になったのではないだろうか?

ピアノ五重奏曲第2楽章35番「水族館」

以上のような視点を踏まえて本公演を鑑賞。

アビゲイル・ヤング率いる名手たちは、極めて緻密で隙のないアンサンブルを聴かせてくれた。毅然とした音圧と揺るぎない音楽性からは、英国の伝統に確かに接続しているという自信が感じられた。まさに、エルガー、フィンジの音がそこにあった。

中でも注目すべきは、ヴィオラの山本一輝である。フィンジの四重奏曲において、彼の音は一際目立っていた。当初は楽曲の構成がそうさせているのかと思ったが、ピアノ五重奏曲に移ってからも、その存在感は揺るがなかった。つまり、これは奏者自身の表現力の問題である。

本来、ヴィオラは中音域に属し、オーケストラや室内楽においてはあまり目立たないパートとされがちである。

しかし、英国音楽──とくにエルガー作品──では、中音域が核となる構造が少なくない。その意味で、山本のような演奏スタイルは理にかなっているといえる。

また、トッパンホールの良好な音響も、こうした細部の聴き取りに貢献していた。特に内声部の妙技が明確に浮かび上がった点は、この会場ならではの成果であろう。

最後に、このところ日本で上演されるエルガー作品の演奏会の充実ぶりは特筆すべきものである。質の高い演奏と深い解釈に触れるたびに、エルガー作品の奥行きをあらためて実感させられる。

エルガーとフィンジ

エルガーとフィンジは直接の交友はなかったが、英国音楽における精神的系譜において深い繋がりを持つ。ともに「喪失」や「時の流れ」といった内省的主題を音楽に託し、抒情的で詩的な表現に優れていた点が共通している。

フィンジはエルガーの晩年作品を高く評価し、1947年のBBC特番ではその芸術的価値を力強く擁護するなど、エルガー再評価の一翼を担った。都市の喧騒を避け自然の中で創作した点も共通し、エルガーが確立した英国的抒情の伝統を、フィンジは戦後世代へと静かに継承していった。