ヴァイオリン協奏曲(Op.61, 1910) vs チェロ協奏曲(Op.85, 1919)

エルガーの二つの協奏的傑作、ヴァイオリン協奏曲とチェロ協奏曲は、彼の創作人生の「輝かしい絶頂」と「終焉の静けさ」を象徴する双璧である。両者はともに独奏楽器とオーケストラの対話によって構築されながら、その性格と作曲時の背景、形式的設計、感情の向かう先において深い対照をなす。

ヴァイオリン協奏曲は、エルガーの創作力が最も円熟した時期に書かれた作品であり、その規模、野心、そして精神的広がりは、20世紀初頭の協奏曲において他に並ぶものがない。演奏時間は約50分、ブラームスの協奏曲に匹敵する構造的重厚さを持ちながら、よりロマン的、夢幻的な語りが展開される。この作品は、アリス・ステュアート=ワートリーとの曖昧な精神的関係の中から生まれ、「ここに***の魂がある」という謎めいたスペイン語で書かれたエピグラフに象徴されるように、恋愛と幻想、現実と幻影が交錯する世界を描いている。

この協奏曲は、技巧的な華やかさを備えつつも、常に抒情性と内面性が支配しており、特に第3楽章のカデンツァでは、過去二つの楽章の素材が内省的に回帰し、楽器独奏の中で「人生の回想」がなされるという稀有な構造を採っている。この「内なる独白」の形式は後のチェロ協奏曲にも影響を与えることになる。

対するチェロ協奏曲は、第一次世界大戦後、エルガーが「もはや音楽の時代ではない」と語った中で最後に完成させた大規模な作品であり、明確に「別れ」の音楽である。演奏時間は30分弱とコンパクトであるが、その凝縮された表現力は、まさに晩年の詩人の言葉のような深みを持つ。全体はほぼ連続的に演奏される四つの楽章から成り、第1楽章のモノローグ風の独奏チェロからすでに、「世を離れた声」が聞こえてくるかのようである。

形式的にも、ヴァイオリン協奏曲が壮大な三部構成をとっていたのに対し、チェロ協奏曲は自由な連続体に近く、反復や回帰よりも断片と消失が支配する。オーケストラは独奏の伴奏というよりも、あくまで遠くから鳴る記憶の反響のような役割を果たし、独奏チェロは一貫して内省的な語り手の立場に立つ。第3楽章のアダージョはエルガーの音楽の中でも最も沈黙に近い場所であり、「言葉ではなく沈黙によって語られる」エレジーである。

両協奏曲は、いずれも**「個」と「世界」との関係性**を問うものであるが、ヴァイオリン協奏曲においてはその関係は「愛」や「希望」など未来志向の情熱として描かれ、チェロ協奏曲ではむしろ「記憶」や「喪失」といった過去志向の感情に支配されている。前者が「情熱的内面劇」であるならば、後者は「私的レクイエム」であり、そこには終わりゆく時代と沈黙へ向かう芸術家の姿が刻まれている。

このように、両者は**「生の絶頂」vs「死の静寂」**、「恋愛幻想」vs「永訣の詩」、「官能的輝き」vs「魂の残響」という軸で、エルガー音楽の両極を体現している。2つの協奏曲は、エルガーという作曲家の愛と死、声と沈黙を映す鏡であり、彼の芸術を「円環」として理解する鍵となる存在である。

この2大協奏曲の名手たちの比較

マリー・ホール vs ビアトリス・ハリソン

(エルガー存命中に彼の二大協奏曲と深く関わった2人の女性演奏家)

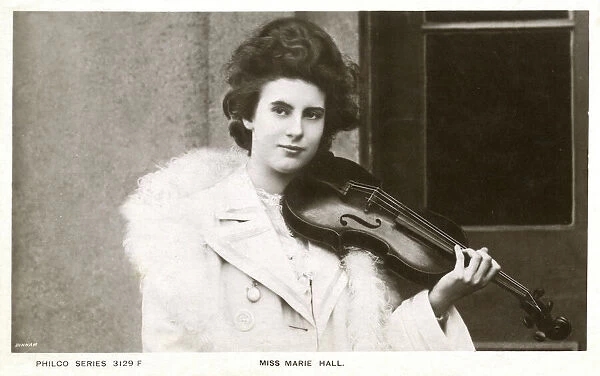

マリー・ホール(Marie Hall, 1884–1956)

エルガーがヴァイオリン協奏曲を完成させた当初、作曲者が真っ先に考えたソリストはフリッツ・クライスラーだったが、エルガーはイギリス人演奏家との協力も模索していた。その候補として浮上したのがマリー・ホールである。彼女は当時すでに世界的な名声を得ており、パガニーニからエルガーまでレパートリーを持つ稀有な存在だった。

ホールは1910年の初演に向けてエルガーと密接に協力し、技術的な校訂にも関わった。彼女は作品に対して非常に明晰な造形感覚と、冷静な構築美をもたらし、エルガーはその演奏に敬意を表した。

→ マリー・ホールは、ヴァイオリン協奏曲における「構築する理性」「光と陰影の均衡」を体現する存在であり、作品の「建築的性格」との親和性が高い。

ビアトリス・ハリソン(Beatrice Harrison, 1892–1965)

チェロ協奏曲の初演は1919年のクイーンズホール(指揮:エルガー)で行われたが、準備不足のオーケストラによって失敗に終わった。その後、この作品を真に「語る」演奏を初めて成し遂げたのがビアトリス・ハリソンである。彼女はエルガーと何度も共演を重ね、1920年からの録音も現代に伝わっている。

ハリソンの演奏は深い内省性と情緒的表現に満ちており、特に第3楽章アダージョにおける沈黙への感受性は圧倒的である。エルガー自身がこの演奏を「完璧」と評したように、ハリソンは作品の**「私的レクイエム」性**を鋭く捉えていた。

→ ハリソンは、チェロ協奏曲の「喪失・回想・沈黙」を語る器であり、作品の内向的精神を音として現出させた第一人者である。

ユーディ・メニューイン vs ジャクリーヌ・デュ・プレ

(エルガー後の時代における二つの「伝説的継承」)

ユーディ・メニューイン(Yehudi Menuhin, 1916–1999)

メニューインは1932年、弱冠16歳にしてエルガーの指揮でヴァイオリン協奏曲の録音を行った。この記録は、20世紀演奏史における伝説であるだけでなく、老エルガーが若き天才に託した最後の声として、特別な意味を持つ。

メニューインはその演奏において、単なる技巧を超えて幻想的・霊的ともいえる集中力を示し、エルガーの内的宇宙と一体化している。彼の演奏は、エルガーの愛と夢と影をすべて呑み込んだ「語り部」として響く。

→ **メニューインは、ヴァイオリン協奏曲の「魂の継承者」「記憶の声」**であり、作品のロマン主義と精神性を体現した。

ジャクリーヌ・デュ・プレ(Jacqueline du Pré, 1945–1987)

エルガーのチェロ協奏曲を「世に再発見させた」のが、デュ・プレによる1965年の演奏・録音(指揮バルビローリ)である。彼女の演奏は衝撃的な情熱と即興性、そして純粋無垢な表出によって、長く忘れられていたこの作品を一気に20世紀後半のレパートリーの中心に押し上げた。

その音楽は、まるでデュ・プレ自身の魂が直接語っているかのような裸の感情の奔流であり、これ以降この協奏曲は「彼女の作品」としてすら認識されるようになる。

→ **デュ・プレは、チェロ協奏曲の「魂の生贄」「情熱の化身」**として神話的存在であり、エルガー音楽の「失われた声」を呼び覚ました巫女である。

歴史的名盤に並ぶ新しい「エルガー像」の提示者

【ヴァイオリン協奏曲】

エルガーのヴァイオリン協奏曲は、そのロマン的叙情と構築の緻密さをあわせ持つ傑作であり、現代の名奏者たちも個性豊かな解釈を示している。

◆ タズミン・リトル(Tasmin Little)

イギリスを代表するヴァイオリニストであり、エルガー演奏における真の継承者の一人である。彼女の演奏は、エルガー作品に必要な「イングリッシュネス」— 控えめでありながら感情の芯が強く、内面的な語りに長けた表現 — を見事に体現している。特に2009年の録音(アンドルー・デイヴィス指揮/BBC交響楽団)は、深い共感と繊細な歌心にあふれた演奏として高く評価された。

◆ ヒラリー・ハーン(Hilary Hahn)

アメリカの名手で、完璧な技術と知的構成力に定評がある。2004年、コリン・デイヴィス指揮/ロンドン響との録音では、エルガーの長大でロマンティックな協奏曲を冷静かつ清潔な感性で再構築した。そのストイックな表現は、むしろエルガーの音楽の「抑制された情熱」に新たな光を当てる結果となっている。

◆ 神尾真由子

日本の気鋭ヴァイオリニストとして、情熱的で直感的なアプローチに特徴がある。近年、エルガーの協奏曲を演奏レパートリーとして取り上げる機会も増えており、その音楽的表現の幅とドラマティックな起伏は、エルガー作品の持つ精神的深みと相性が良い。ライブ演奏において彼女のエルガーは、楽曲の「魂のうねり」をあらわにする力強さがある。

【チェロ協奏曲】

エルガー晩年の作品であるチェロ協奏曲は、内省的かつ晩年様式的な苦味を湛えており、現代の奏者たちのアプローチによってその多様な解釈が提示されている。

◆ ナタリー・クライン(Natalie Clein)

BBCヤング・ミュージシャン優勝を契機に注目されたクラインは、エルガー作品においてしばしば“英国的遺伝子”を感じさせる奏者として語られる。彼女の2007年の録音(ロイヤルリバプールフィル/バーノン・ハンドリー指揮)は、気品と感情のコントロールが見事に融合した演奏であり、内面に深く沈潜していくような解釈が魅力である。

◆ ソル・ガベッタ(Sol Gabetta)

アルゼンチン出身で国際的に高く評価されているガベッタは、瑞々しく情熱的な音色と、きわめてリリカルなフレージングに特徴がある。エルガーのチェロ協奏曲においても、その情感の豊かさと詩的な語りが際立つ。ダニエル・ハーディング指揮ベルリン・フィルとの共演は、鋭さと柔らかさを併せ持つ演奏として聴き応えがある。

◆ 宮田大

日本を代表するチェリストとして、エルガー演奏でも高い評価を受けている。独特の温かく包み込むような音色と、静謐な内面世界を紡ぎ出す演奏は、エルガーの晩年作品との親和性が高い。とくに、佐渡裕指揮トーンキュンストラー管との共演による演奏(2022年)は、柔らかな音の余韻と丁寧な語り口で注目を集めた。

これら6人の奏者は、それぞれの個性と背景から、エルガーの協奏曲に多様な解釈を加えており、歴史的名盤に並ぶ新しい「エルガー像」の提示者でもある。リトルやクラインのように伝統に寄り添う演奏もあれば、ハーンやガベッタのように作品を中立的な審美眼で捉えるアプローチ、さらには神尾や宮田のように、音楽に情熱的で人間的な物語を与えるアプローチも共存している。それこそが、21世紀におけるエルガー演奏の多彩さを象徴していると言えよう。