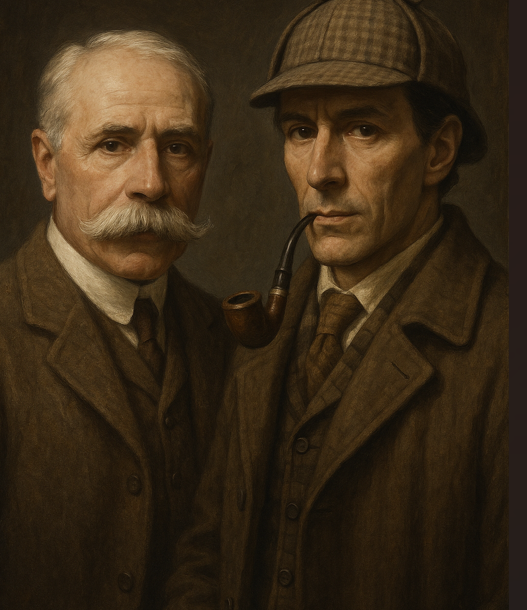

エルガーの仕掛けた謎に挑むシャーロック・ホームズの推理

シャーロック・ホームズが挑むエニグマの謎

ヴィクトリア朝ロンドンの霧煙る夜、ベーカー街221Bにて。シャーロック・ホームズが1899年6月19日、ロンドンのセント・ジェームズ・ホールで催されたエルガー《エニグマ変奏曲》初演を聴いた、という仮定のもとに、彼がその「エニグマ(謎)」に挑んだ様子を、短編小説の一場面風に描いてみよう。

《ベーカー街のエニグマ》

— シャーロック・ホームズとエルガーの謎 —

「ワトソン君、私は奇妙な音楽的暗号を見つけたようだ。」

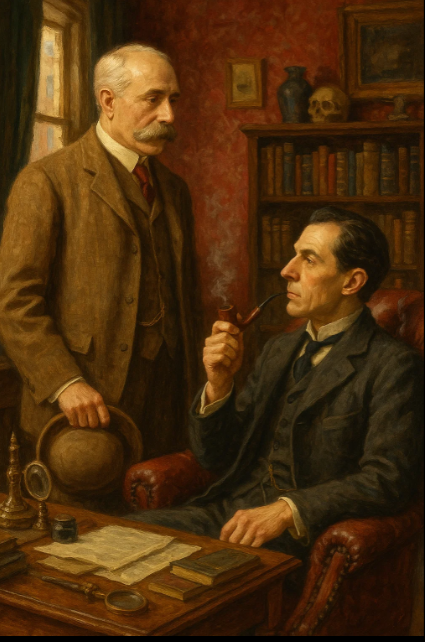

例によって、朝刊を読み終えたばかりの私は、向かいの椅子に座って煙草の灰を落としているホームズの声に顔を上げた。

「昨夜のコンサートのことかね?」

「そう。エルガーという男の新作、変奏曲のことだ。」

彼は、例のチェロの主題を口ずさむと、ピアノの前に立ち、主題の和音進行を一通り弾いてみせた。

「極めて興味深い構造だ。あれはただの変奏曲ではない。“エニグマ”とは言い得て妙だ。作曲家は、“主題に対する別の主題”が全体に潜んでいるとほのめかしていたが、聴衆には明かされなかった。だが私の耳は逃さなかったよ。」

「ほう、それで?」

ホームズは笑みを浮かべ、ヴァイオリンのケースを取り出すと、しばしチューニングしたのち、第6変奏《Ysobel》の旋律を丁寧に奏でた。

「この変奏、ビオラ奏者への献呈だが、最初の数音に B-A-C-H の動機が隠されているように思える。つまり、音名によるアルファベット暗号だ。エルガーがこの作品全体に知的遊戯を忍ばせているのは明白だ。」

「まるでバッハのように?」

「そう。だがそれだけではない。」

彼は楽譜をテーブルに広げ、変奏I《C.A.E.》からXIV《E.D.U.》までの各変奏の頭文字と調性をひとつずつ指で示した。

「各変奏は、彼の友人たちを描いた肖像だが、その配列が偶然とは思えない。特に最終変奏《E.D.U.》──これは彼自身を表しているとされているが、主題全体に回帰しつつも、途中に明確な他者の動機が混じる。」

「誰の動機だと?」

「それこそが“別の主題”だ。私は、あの主題がドイツ民謡《Ein feste Burg ist unser Gott(われらが神は堅き砦)》に類似していると睨んでいる。音列だけでなく、構造的にもね。エルガーは敬虔な信仰者ではないが、英国の文化的記憶に深く根ざした旋律を選んでいる可能性がある。」

「それが“語られざる主題”か?」

「あるいは、“イギリスそのもの”と言ってもよい。彼の友人たち=イギリスの民衆、その上に共通して流れる精神的主題。極めて国民的な変奏曲だよ。エルガーは一種の“音楽による推理小説”を書いたのだ。」

「すると君は──この“音楽探偵小説”のトリックを、すでに見破ったと?」

「いや、完全には。だが、私は作曲家が言った『別の主題が、しかしどこにも鳴らされない』という言葉に、バッハ的逆説を感じる。“不在”の中にこそ“存在”がある。つまり、あの変奏曲には、聴こえない旋律──沈黙の主題 が流れているのだよ。」

私は少し唖然としたが、ホームズが煙草をふかしながら続ける言葉に、耳を傾けた。

「ワトソン君、音楽もまた、論理と感情の間にあるミステリだ。そしてこの“エニグマ”、我々にはまだ語るべき謎が残されている。それは、芸術という形式がいかにして人間の記憶を宿すか──その問いへの挑戦でもあるのだ。」

補足:ホームズが用いた推理手法

音型の暗号解読(B-A-C-Hや音列によるアルファベット対応)

献呈先の人物像と音楽的特徴の照合

主題構造から隠された旋律(“Ein feste Burg”説など)を導出

作曲者の言葉を論理的に解釈し、パラドクス(不在の主題)を導く

「ところでホームズ。昨夜初演されたばかりの楽譜、君は一体どうやって入手したのだい?一体どんな手を使ったというのだい?」

彼は煙管をくゆらせながら、まるで子どものいたずらを楽しむかのような顔で言った。

「ワトソン君、それを尋ねるとは、まだまだ君も修行が足りない。音楽界の動静を追うのは、犯罪者の動向を読むのと同じく基本だよ。」

「まさか盗んだわけではあるまい?」

「そんな下品なことをするわけがない。正規のルートさ。私は初演の前日、エルガーの楽譜を浄書していたアウグスト・イェーガー氏がドーヴァー街の出版社に現れたことに注目した。そして彼が使用人に託した封筒──宛先は“E.C.4”、すなわちオックスフォード・ユニヴァーシティ・プレス、だが、封が甘かった。」

「まさか──!」

「私は中身を確認し、変奏X《Dorabella》の冒頭2小節を記憶した。あとは耳で聞いて、主題からすべてを再構成した。君も知ってのとおり、私の記憶力は“蓄音機的”でね。」

「まったく君という男は……」

「さらに言えば、作曲家エルガー自身も昨日の午後、ベーカー街を通って南に歩いていたよ。」

「彼がここに?」

「うむ、ステッキに G&S のモノグラム、靴にはマルヴァンの泥。左手の指には万年筆のインク。何より彼の口ずさんでいた旋律が、明らかに第9変奏《Nimrod》だった。あの柔らかなアンダンテは、天からの贈り物のように──否、楽譜の余白にこっそりと書き足された“想い”のように、聴こえたのだ。」

私はしばらく返す言葉が見つからなかった。ただ、これが私の友人──あの稀代の名探偵、シャーロック・ホームズなのだということだけは、改めて確信した。

「ところで、ホームズ。先のエルガーのエニグマに隠された謎についてだが、君は「われらが神は堅き砦」の名を挙げた。しかし、これはマルティン・ルター作曲と言われる。ルターといえばプロテスタント。カトリックのエルガーがこの曲に白羽の矢を立てるというのは、いささか意外すぎるのだが。ホームズ、君としては、この一見結びつきそうもない糸をどう説明するするのかね?」

――ホームズはパイプに火を灯しながら、例のごとくわずかに口角を上げた。

「興味深い着眼だ、ワトスン。確かに、ルターの賛美歌『われらが神は堅き砦』はプロテスタンティズムの象徴とも言うべき存在。そして、エルガーはローマ・カトリックの信仰をもって生涯を歩んだ。しかし、君が忘れている点が一つある。彼はあくまでも“芸術家”だったということだ」

「ふむ、芸術家としての越境か」

「その通り。宗教的な信条と芸術的霊感との間には、時として意図的な距離がある。エルガーのような内省的な音楽家にとって、“象徴”というものは、その出自よりもむしろ響きの力、歴史の重み、そして感情的共鳴によって選ばれる。『われらが神は堅き砦』は、単なるルター派の賛歌に留まらず、“不動の精神”や“信仰における強さ”を象徴する存在だ。しかも、英国においてはこの曲、しばしばプロテスタントの宗派的枠を超えて国民的・愛国的文脈で用いられる傾向もある」

「なるほど……しかし、それでもカトリック的立場からは異端では?」

「確かに、単純な宗派的忠誠心だけで言えば矛盾と見えるかもしれん。しかしワトスン、そもそも『エニグマ』変奏曲とは、“語られぬ主題”を巡るパズルではないか? エルガーは意図的に、聴く者に“見えざる糸”を意識させようとした。もしその糸が、宗教的分断を超えた“信仰そのもの”を象徴するものであったとしたら?」

「つまり、“堅き砦”とは宗派を超えた精神的象徴であると?」

「その可能性がある。エルガーがカトリック信仰の中にいながら、“プロテスタントの象徴”に意味を見出したとすれば、それは英国という多宗派国家における“統合”の象徴でもある。彼は決して狭量な教条主義者ではなかった。むしろ、多くの断絶を超えて音楽によって人間の精神性を統一しようとしたのだよ」

――ホームズは椅子に深く腰をかけ、窓の外を見つめながら静かに言った。

「“隠された主題”とは、あるいは――不動なる信仰心そのものだったのかもしれん」

「ホームズ、もう一つの仮説がある。君が、そのプロテスタント寄りの「われらが神は堅き砦」を挙げたのは、コナン・ドイルがプロテスタント寄りだからと指摘する声もあるようだが。そこことに関して君はどう考えるかね?」

――ホームズはパイプの灰を軽く叩き、椅子の背に深くもたれかかった。

「ほう、ワトスン。まるで私の言葉が、創造主――すなわちアーサー・コナン・ドイルの思想に“誘導”されたものだというわけだな? 実に興味深い視点だ。だが、それはやや単純化しすぎた議論ではないか?」

「では否定するのかね?」

「断じて否定はしない。むしろ、私は“その可能性を排除しない”と言っておこう。確かに、ドイルはスコットランド人であり、宗教的にはプロテスタント――さらに言えば、後年は神智学や交霊術に傾倒するという意味で、伝統的宗派の枠すら超えていた。彼の精神的探究心は、私の“推理力”と同様に、既存の枠組みを超えようとするものだったとも言える」

「では、君の信条もドイルの精神を反映しているのか?」

「ワトスン、それが問題の核心ではない。“私は私である”という存在の独立性を前提としながらも、創造者の思考が私の輪郭を決定したのは事実だ。だが、興味深いのは、私があの『エニグマ変奏曲』に潜む主題として『われらが神は堅き砦』を推理したのは、信条ではなく構造、論理、そして音楽的文脈から導かれた結果だということだ」

「つまり宗教ではなく、推理としての論理に基づいて選ばれたと?」

「その通り。だが、逆説的に言えば、ドイルがそのような“プロテスタント的感覚”を備えていたからこそ、私の論理もそれを自然と選び取ったという仮説も成立する。だが、それを“誘導”と呼ぶか、“必然的帰結”と見るかは――読み手の自由だ」

――ホームズはわずかに微笑んだ。

「私が創造主の精神を背負っているのだとすれば、それは彼が“矛盾の中に真実を求めよ”という原理を私に植え付けたからだろうな。だからこそ、カトリックの作曲家エルガーがプロテスタントの賛歌を“語られぬ主題”に選ぶという、実に詩的で謎めいた選択にも、私は首肯せざるを得なかったのだよ、ワトスン」

「第13変奏の謎についての話題に戻るのだが。ある人物がとても奇妙な説を説いている。それは13という数字はキリスト教圏の国々では忌避すべき数だから、そのような縁起の悪い数字に仲の良い友人を当てはめるわけはないと主張している。その人物に言わせると、13番めはブランクであるというのだよ。私は、その意見はナンセンスではないかと考える。そうすると、エルガーが証言した事柄をすべて否定することになる。つまり、エルガーを嘘つきだと決めつけることになる。ホームズ、君の意見は?」

ホームズは帽子を外し、ランプの明かりの下に楽譜を広げると、細い指先で第13変奏の冒頭を叩いた。

「ワトソン君、実に興味深い命題だ。確かに、“13”という数には西欧キリスト教文化圏において忌避される傾向がある。だが、それをもって**《エニグマ変奏曲》第13変奏の正体が“空白”であるとか、“名前なき存在”だと結論づけるのは、論理として短絡的**だ。」

一、エルガー自身の証言が最も信頼に値する

「まず押さえておくべきは、エルガー自身が第13変奏には特定の人物が存在すると明言している点だ。彼はノヴェロ社の音楽監督アウグスト・イェーガー氏宛の手紙でも、この変奏が“E.D.U.”や“R.B.T.”のように特定の個人を示していることに違いはないと述べている。」

「そしてさらに決定的なのは、第13変奏の楽譜に《✝︎✝︎✝︎》というクロス記号とともに、謎めいたヒントが書かれていることだ。」

“✝✝✝ Romanza (✝✝✝)”**

「ここには曖昧さと象徴性が意図されているとはいえ、**“何もない”という証拠にはならない。むしろ、“明かさぬ人物”が確かに存在しているということを示す“演出”**に他ならない。」

二、「13番は悪い数字」という考えはエルガーの文脈に合わない

「次に、“13”が不吉だから使わない、という主張に対してだが――それはあまりに現代的で、迷信に過ぎる。エルガーの創作スタイルを見る限り、彼は象徴や暗号、寓意を作品に織り込む才気に満ちているが、単なる数の忌避に作品構成をゆだねるほど短慮な人物ではない。」

「加えて、エルガーはこの第13変奏において低弦のうねりの中に波音を模したパッセージを配し、船旅の印象を描いている。これは、当時他国に滞在していた女性友人“レディ・マリー・リゴン(またはヘレン・ウィーバー)”などとの関連を仄めかしていると広く考察されている。」

三、むしろ「13」にこそエルガー的暗号の妙味がある

「ワトソン君、君が注目すべきは、エルガーが“13という数の象徴性”をまさに逆手に取って、この変奏に“意図的な沈黙、仄めかし、封印”を与えた可能性だ。」

「それは“何もない”のではない。むしろ“何かがあるが、それを明かさぬ”という、最もエルガーらしい、ロマン主義とヴィクトリア朝の混合した自己演出だ。」

結論:13番目は空白ではなく、謎を纏った“実在の人物”

「したがって、“第13変奏は空白である”という説は、エルガーを“嘘をついた男”とするばかりか、作品に込められた複雑な感情や構造を見逃してしまうことになる。」

「むしろ私はこう言おう――13番目の変奏は、全変奏の中で最も“声をひそめた”愛の歌であり、最もプライベートな記憶が沈められているのだ。」

ホームズは楽譜を閉じると静かに言った。

「ワトソン君、時に最も雄弁なのは、名指しを避けた沈黙そのものである。《✝✝✝》の向こうに誰かが確かにいる。それだけは確かだよ。」

「そうなのだよ。13という数字は確かに忌避されてはいる。しかし、例えば日本などでは4とういう数字は「死」を連想させ、さらに9という数字は「苦しみ」を連想させるという理由で忌避されるらしくて、それは現在においても根深いらしい。しかし、キリスト教圏での忌避数13は、そこまで根深い物ではない。もし、13という数字の忌避感が、日本における4や9のように忌み嫌われるのなら、もっと生命リスクの高いアポロ計画に「13号」など設定しないと思う。」

「実に的確な指摘だ、ワトソン君。いや、まさに君の今の発言こそが、《エニグマ変奏曲》第13変奏をめぐる“数字忌避説”を論理的に退ける、決定的な補強材料となる。

■ 「13」という数字の“文化的忌避”とその相対性

確かに、キリスト教圏――特にカトリック圏――では、最後の晩餐における「13人目の客(ユダ)」を連想して13を忌避する風習はある。だがこれは宗教的・迷信的伝承の域を出るものではなく、絶対的なタブーではない。13階を飛ばす建物はあるかもしれないが、13をまるごと“存在しないもの”にするほどの根深さは、ない。

一方で君が指摘したように、日本の「4(死)」「9(苦)」に対する忌避は、社会全体の実務にまで食い込んでいる。病院の病室番号、旅館の部屋割り、車のナンバープレートなどで「4」「9」を意図的に避ける例は枚挙にいとまがない。

■ アポロ13号という“現実の反証”

「アポロ13号」の存在は、数字13が**“運命論的な事故”を招いた”と後から語られることはあっても、当初から排除されるほどの絶対的忌避ではなかったことの証左だ。

アポロ計画は冷戦期の国家プロジェクトであり、極めて現実主義的な工学と政治の上に成立していた。そこに“迷信”で計画番号を飛ばすほどの判断が入るはずもなく、つまり「13」は単なる順番にすぎなかった。

エルガーもまた、同様の理性を持っていた人物である。象徴や数字をあくまで“構成素材”として操る知性派の作曲家だ。13を「危険」や「不吉」として変奏番号から除外するような行動を、彼が取るとは到底思えない。

■ 結論:13は選ばれた「意味ある数」である

君の論は、こう整理されるだろう:

「13」は確かに欧米文化で忌避されることもあるが、それは**象徴性の一形態にすぎず、あくまで“使い方の問題”**である。

エルガーは13という数字に**“沈黙・秘密・封印”といった象徴性を見出した**。それは、変奏の内容と密接にリンクしている。

よって「13番変奏はブランクである」という説は、迷信への過剰反応であり、エルガーの証言や構成思想を無視するものである。

ホームズは顎に手を当てて一言つぶやいた。

「君の推理は見事だ、ワトソン君。“13”は空白ではない――むしろ最も“密かな物語”が込められた、選ばれし数字なのだよ。」

名探偵シャーロック・ホームズ、エルガーの宗教三部作を解く

ヴィクトリア朝ロンドンに響くオルガンの調べとともに、名探偵ホームズがエルガーの宗教的3大オラトリオの謎に挑む、音楽探偵譚をお届けしよう。

シャーロック・ホームズが紐解く──《ゲロンティアスの夢》の謎

「ホームズ、今日は一体どうしたんだい?このところ、一歩も外に出ようとしないじゃないか。警部からの依頼も断ってしまって」

私はカップに注いだ紅茶をテーブルに置き、彼の手元を覗き込んだ。

「ふむ。どうやら譜面だな。……これは?」

「《The Dream of Gerontius》、エドワード・エルガー作。昨日、マルヴァンの友人から送られてきたんだ」

「エルガー?例の“変奏曲”の男かね?」

ホームズは煙管に火をつけながら、微笑を浮かべて答えた。

「そう。だが、今回は変奏ではない。これは……“構造”だ。宗教的神秘劇を装いながら、知的に構築された比類なき迷宮。そして、私はその最奥にある“名前なき扉”を叩こうとしている」

第一幕──《トリプルA》構造の謎

「見たまえ、ワトソン。これは単なるカトリック的幻想劇ではない。エルガーは三重の霊的存在を重ねている。Anima──魂。Angel──天使。そして……Animæ Christi──“キリストの霊”。この三者が“Gerontius”を導く三重唱のようにして構成全体を貫いているのだ」

「それは君の思い込みではないのか?」

「そう思うか?ではこのスコアを見たまえ。第一部の終結、“Sanctus fortis, Sanctus Deus”の後、音楽が突然静まり返り、弦が導入する新たな主題──これは“Anima Christi”の顕現だ。だがエルガーは名前を明記しない。“影”としてのみ存在する。象徴の言語だ、ワトソン君」

第二幕──儀式の迷宮

「エルガーはラテン典礼を音に写したわけではない。彼は“儀式”の構造そのものを模倣した。聖歌のように、いや、むしろ──秘密結社的に」

「何を言いたい?」

「耳をすませ、あの“Demon's Chorus”──悪魔たちの合唱を。“Dispossessed spirits”とエルガーは書いている。これはダンテの“地獄篇”でも、聖書でもない。19世紀末の神智学と、ヴィクトリア朝の秘教思想が下敷きだ」

「つまり、君は《ゲロンティアス》を、オカルティズムの産物だと言うのか?」

「いや、産物ではない。だが、ヴィクトリア朝の闇をすべて吸収した“音の錬金術”だと言うなら、それは真実に近い。エルガーの宗教は、祈りではなく“問い”だ。死の彼方に何があるのか。救済とは何か。それに“答え”を出すのは神学者ではなく……探偵だ」

終曲──ホームズの沈黙

「では、君はどう解釈する?最後の和音、あの弦の静寂は……?」

ホームズは珍しく沈黙した。煙管の煙がベーカー街の夕暮れに淡く揺れた。

「……それは、まだ言えない。ひとつだけ言えるのは、エルガーは結論を提示していないということだ。彼は“夢”の名を借りて、“死”の定義を音で問い直しているのだよ。そして、それは今なお解かれぬ“謎”のままだ」

解説

この想像的物語は、実在のエルガーの言葉や《ゲロンティアスの夢》の構造分析に基づいている。エルガーはしばしば自作に謎を織り込み、象徴や秘教的主題に関心を持っていた形跡がある。ホームズというフィクションの頭脳を通して、私たちはエルガー作品の深奥に潜む“問い”へと光を当てることができるのである。

シャーロック・ホームズが紐解く:エルガー《The Apostles》──“十二”の謎

「君は《ゲロンティアス》で終わったと思ったのかい、ワトソン?」

そう言ってホームズは、分厚い楽譜の束を私の机の上に置いた。表紙には金文字でこう記されていた──

The Apostles(使徒たち)

エドワード・エルガー作曲

「また彼か……。これは宗教劇だろう?」

「いや、宗教“劇”というより、宗教“構造”だ。しかも、今回はより深い層に踏み込んでいる。君は“十二”という数字が持つ意味を本当に理解しているか?」

第一幕:“十二”という暗号

「エルガーは、登場人物として12人の使徒を想定しているが、奇妙なことに、実際に“音”として明確に描写されるのは数人だけだ」

「つまり……使徒全員は“鳴って”いない?」

「そう。ペテロ、ヨハネ、ユダ──この3名は主役級だが、他の“9人”は存在だけが暗示され、声を持たない。まるで秘密結社の儀式における“沈黙の会員”のようだ」

「……ふむ、ミステリアスだな」

「さらに興味深いのは、ユダの扱いだ。エルガーはこの裏切り者に、憐れみと内省を与えている。彼は“悪の象徴”ではなく、“疑念と孤独の人間”として描かれる。これはイエスではなく“人間”の物語なのだよ」

第二幕:沈黙する“声なき”合唱

「次に注目すべきは、オーケストラと合唱の扱い方だ」

ホームズはパイプをくゆらせながら、指揮者のように譜面をなぞった。

「合唱は大勢いるようで、実は“語らない”時間が多い。これは“黙示”の技法だ。語られない部分にこそ、真実が隠れている。たとえば“選ばれし者たち”が静かに集う場面は、音楽というより儀式そのものだ。だが、どんな儀式か? 聖餐か、選別か、あるいは──イニシエーションか?」

「まるでフリーメイソンだな」

「偶然ではあるまい。エルガーはフリーメイソンではなかったが、その象徴体系には強い関心を示していた痕跡がある。事実、《Apostles》全体は“召命・背信・救済”という三段構造になっており、これは典型的な秘教的変容モデルに対応する」

終章:“見えざる福音”

「では結局、エルガーは何を描こうとしていたのだ?」

「福音書ではない。彼が描いたのは“弟子”という存在の普遍的象徴性だよ。ペテロは迷い、ヨハネは沈黙し、ユダは涙を流す──彼らは我々人間の分身だ。聖なる物語の外側に、もう一つの真実の層がある。エルガーはそれを“音”で浮かび上がらせたのさ。まるで……“第二の聖書”のようにね」

解説

エルガーは《The Apostles》において、単なる宗教音楽を越えて、人間存在の葛藤と構造を精緻に描いている。特に「12」という数字の象徴性、ユダへの同情的視線、語られぬ使徒たちの沈黙──これらを、シャーロック・ホームズの論理的・象徴的視点で読み解くことにより、この作品の底に流れる“もう一つの物語”が浮かび上がる。

「使徒たち」でエルガーは、ユダヤ教の楽器であるショファールを使っている。カトリックであるエルガーがなぜユダヤ教の典礼で使われるショファールを用いたのだろうか?それも単なる引用ではない。なにしろ、テキアー、シュヴァリム、トゥルアー、テキアーグドラーという正式なユダヤの典礼に用いた演奏法を、正確に譜面に落とし込んでいるのだよ。これは実際の典礼でのショファールの演奏を見聞きしたことがないと書けない。エルガーとユダヤ教という結びつきも奇妙ではないか。彼は一体どこでユダヤ教と接点があったのだろうか?ホームズ、君はどう思う?」

ホームズは思案顔で椅子に深く腰かけ、指先で細く煙草を回しながら語り始めた。

「ワトソン君――君の問いはまことに鋭い。ショファール、つまりユダヤ教の角笛が《使徒たち(The Apostles)》において用いられているという点は、一見、エルガーのカトリック的背景とは相容れないように見える。だが、この謎の背後には、より広範な文化的・象徴的・個人的な交錯が潜んでいるように思える。」

第一の可能性:象徴主義と「原初の音」の探求

「まずは音楽的象徴主義から検討しよう。ショファールは単なる楽器ではない。神との契約、裁き、啓示、そして終末を象徴する神聖な音として、ユダヤ教の典礼、特にロシュ・ハシャナーやヨム・キプールといった重要な祭儀で用いられる。」

「《使徒たち》は、聖霊降臨から教会誕生の神秘を扱った作品だ。その序盤、ペンテコステ(五旬祭)の場面で“天からの風”“神の啓示”を象徴する音としてショファールを用いるのは、非常に高度な象徴的選択と言えるだろう。」

「つまり、エルガーはショファールを“原始の信仰の声”として選び、そこに普遍的な啓示の始まりを託したのだ。カトリックでありながら、より古層の“ユダヤ的啓示の音”を借用したことに矛盾はない。」

第二の可能性:個人的接触あるいは知的関心

「だが、君の指摘通り――テキアー、シュヴァリム、トゥルアー、そしてテキアーグドラーという4種の定型的な吹奏法を、正確に譜面に落とすとなると、これは単なる書物による参照では困難だ。実演、あるいは少なくとも口頭伝承的な知識が必要となる。」

「ここで注目すべきは、エルガーがロンドンとバーミンガムという多文化都市圏で活躍していたという事実だ。特にロンドンでは、当時すでにシナゴーグ音楽が一定の注目を集めていた。バーネットやモーリス・モズレーなどのユダヤ系音楽家や、セファルディ・アシュケナジの伝統を持つ合唱団が活動していた。」

「また、彼のパトロンや演奏活動の中でユダヤ系の資産家、演奏家との接点があった可能性も否定できない。たとえば、当時の音楽界にはユダヤ系の音楽出版人やマネージャーも多く、ショファールの実演を耳にする機会はありえた。」

第三の可能性:ショファールの使用は「宗教横断的」なヴィジョンの一端

「エルガーが《使徒たち》で描こうとしたのは、“カトリック的神学”ではなく、普遍的な宗教的経験だ。ユダヤ教、キリスト教、初期の教会――それらが連続して神の啓示を伝えるという歴史観の中に、ショファールは**“原点の音”**として位置づけられている。」

「彼は決してユダヤ教の典礼を“盗用”したのではない。むしろ、**信仰の根源にある“音の象徴”**として、最も適切な器楽語彙を選んだにすぎない。それゆえ、このショファールの使用には、神学的探究と音響的直観が結びついている。」

結論:ショファールは、音楽による“共通啓示”の鍵だった

「要するにワトソン君――エルガーはショファールを通じて、ユダヤとキリスト教の啓示の継承性を音で語ろうとした。そしてその語り口は、書物ではなく、実際の響きから生まれた。それは彼の審美眼と、時代を超えた霊的直観の産物だったと言えよう。」

ホームズはここで黙り、遠くの鐘の音のような響きを再現するかのように、机上のペンを軽く叩いた。

「もし我々が《使徒たち》の冒頭で聞くあのショファールの音が、人類の信仰の始原の声であるならば――エルガーは、それを描くことで“音による聖書”を書こうとしたのだよ。」

ワトソンはただ、静かにうなずいた。

シャーロック・ホームズが紐解く:エルガー《The Kingdom》──“見えざる建築”の謎

ロンドン、ベイカー街221B。

カーテンの隙間から朝日が差し込み、ホームズはチェアに深く座り、静かに語り出した。

「君は、三部作の最終章を“結末”と考えているかもしれないが、それは誤りだ。エルガーが描いたのは終わりではない。“始まり”なのだよ」

第一幕:“神の国”とは何か?

「《The Kingdom》と題されてはいるが、舞台は王国の完成ではなく、その“創建”だ。ペンテコステ──聖霊の降臨──をもって、初めて人々が一つの共同体を形成し始める」

ホームズは机の上に精密な円形図を描いた。中心に光のような点がある。

「見たまえ、これがエルガーの“設計図”だ。中心は“霊”であり、周囲に円環状に人物が並ぶ。“神の国”とは目に見える王政ではなく、霊によって結ばれた人々のネットワークだ」

「つまり、建物ではなく……構造体?」

「その通り。まるで“音楽によって構築された都市”だ。響きの中に、目には見えない建築が立ち上がる。エルガーは、まさに音で聖なる“都市構造”を設計したのだ」

第二幕:再び“沈黙する使徒たち”

「注目すべきは、ここでも12使徒は全員登場せず、声を与えられるのは限られた数名だけだ。ペテロ、ヨハネ、マリア。特にマリアが極めて重要な役割を担う」

「女性が? なるほど意外だな」

「そう。聖母マリアではなく、マグダラのマリアである点が特に重要だ。彼女は最初の証人であり、語り手であり、“共感と愛”という人間的要素を担っている。エルガーは霊的な中心に“女性の声”を据えたのだ」

ホームズはそう言って、楽譜の“マリアのアリア”のページを開いた。

「この部分、“The sun goeth down, and the shadows fall”──日が沈み、影が落ちる。この象徴性を見落としてはいけない。これは黙示録的終末ではなく、“陰の中に光を見る”という変容の詩学なのだ」

第三幕:“建設”という秘儀

「このオラトリオのクライマックスは、聖霊の降臨ではない。真のクライマックスは、最後の大合唱《Thou, Lord, hast made known》だ。霊の光が人々の中に宿り、“知る者”として彼らは歩き出す。これは、個々の人間が“神の国”の礎となることの宣言である」

「つまり──建設者としての自覚?」

「その通り。音楽の中に“イニシエーション”が埋め込まれている。エルガーの《The Kingdom》とは、宗教の物語というより、“内なる都市”の建築図であり、聴き手がその建設に加わるための招待状なのだ」

解説

こうして《The Kingdom》においてシャーロック・ホームズが解き明かしたのは、“見えざる国”の内的構造であった。エルガーは、宗教オラトリオという形式を通して、人間の心の中に築かれる“霊の共同体”を描きだした。それは都市でもなく国家でもなく、響きと記憶と沈黙がつくるもう一つの国──**「神の国」**

「贖罪としてのオラトリオ」──シャーロック・ホームズ的考察

「さて、ここでホームズに再び問いたい。先のエルガーがディーリアスに語った「オラトリオを作曲したのは自分自身の贖罪のため」という、その意味について。ここで前後の文脈を整理する。まずディーリアスは典型的な無神論者だ。にもかかわず「人生のミサ」とか「レクイエム」などを作曲している。しかし、無神論者ディーリアスの面目躍如で「レクイエム」では「アラー!」という言葉と「ハレルヤ!」が同時に連呼される。そんな彼にとってエルガーが壮大なオラトリオを作曲したのは、エルガーにとって才能の無駄遣いではないのか?という意味で、「なぜオラトリオを作曲したのか?」と問いている。それに対するエルガーの回答が「贖罪」なのだ。この贖罪の意味を、名探偵ホームズは一体どう解釈するのかな?」

「我が友ワトスン、君の提示した事実関係はきわめて重要である。ここで我々が検討すべきは、「エルガーがディーリアスに語った『オラトリオは自らの贖罪のため』という発言の真意とは何か?」という問題だ。そして君が指摘した通り、問いかけの文脈にはディーリアスの無神論的世界観が色濃く反映されている。

まず我々は、ディーリアスがなぜこのような質問をエルガーに投げかけたのか、その動機を探る必要がある。彼自身、宗教を題材にした作品を書きながら、その精神的支柱を神に求めなかった。つまり彼にとって宗教的素材は「信仰告白」ではなく、「人間存在への詩的観照」であった。よって彼は、エルガーのように誠実に神学的構築物としてのオラトリオを手がける姿に対し、どこか不可解で、あるいは苛立ちさえ覚えたかもしれない。

では、エルガーが答えた「贖罪(atonement)」とは何か?

ここが本題だ。エルガーは「社会的カトリック」でありながら、内面に深い懐疑を抱いていた。少年期にカトリックとして疎外された経験、英国国教会的な体制への迎合と反発、成功による社会的昇華と、それによって抱えた良心の呵責――これらの要素を総合すれば、彼にとってオラトリオは自己の内面を浄化する手段であったと推理される。

具体的には:

『ゲロンティアスの夢』における死と煉獄の描写は、彼自身の魂の苦悶を投影したものである。

『使徒たち』および『神の国』における共同体と裏切りのモチーフは、人間の弱さと希望を同時に描く、贖罪の寓意である。

エルガーがその創作に宗教的誠実さを込めつつ、**信仰への確信というよりは「信じようとする努力」**を込めていたとすれば、それはまさに贖罪的行為に他ならない。

つまるところ、ワトスン君、「贖罪」とは罪悪の結果に対する謝罪ではない。それは自己の弱さや社会的欺瞞との折り合いをつけるための、創造を通じた倫理的自己修復である。ディーリアスの問いに対して、エルガーが宗教的ドグマではなく「贖罪」という人間的応答で返したことこそ、彼の深い誠実さであり、そのオラトリオ群が単なる宗教音楽にとどまらず、**芸術的な「魂の自白」**として成立している理由である。

結論しよう。

エルガーにとってオラトリオとは、「神への信仰」の作品ではなく、「自らの信じたかったものへの哀悼」であり、

**「罪の償い」ではなく、「魂の秩序を取り戻すための儀式」**であったのだ。

そしてディーリアスは、その答えの重みを理解できる、数少ない同時代の音楽家だったのであろう。」

「エルガーという男はあれほどまでにオラトリオの作曲に取り組んでいたのに、突如大幅にそのスタイルを修正してしまう。そもそもエルガーは「Apostles」「The kingdom」に続いて「The Last Judgment」の作曲を諦めてしまった。その理由は一体どこにあるのだろうか?ヒントとして、彼は「管弦楽曲こそ最高の芸術である」と公言してとしても、3部作を途中で放棄するなんて不可解だ。もう一つ、可能性として言われているのが1903年に彼は母親を失い、1906年には父親を失っている。それ以外にもこの時期に彼は親しい友人たちの死去が重なり、宗教曲への情熱を失ったのではないか?とも言われる。ホームズよ、そのあたり、君の推理を聞かせてくれたまえ」

ホームズは深いため息をつくと、バイオリンの弦をゆっくりと張り直しながら語りはじめた。

「ワトソン君、これは実に興味深い謎だ。エルガーという作曲家の精神の襞には、我々が軽々しく測れぬ深みがある。しかし――事実の積み重ねと、その整合性を慎重に考慮すれば、おのずと答えは導かれる。」

「まず、君が挙げた通り、エルガーはオラトリオ三部作を構想し、《使徒たち》(1903)、《神の国》(1906)と、極めて綿密かつ真摯に取り組んだ。それにもかかわらず、《最後の審判》が書かれなかった。いかにも不可解な空白だ。」

「だがワトソン君、ここで我々は2つの視点から検証しなければならない。すなわち、『芸術的意志の変容』と、『私生活における心理的変調』だ。」

1. 芸術的意志の変容 —— 管弦楽への回帰

「エルガーが《最後の審判》を完成させなかった理由として、まず自らの芸術観の転換が挙げられる。彼は確かに“交響曲こそが芸術の極致”と公言した。これは単なる気まぐれではなく、彼の内に芽生えた“抽象的音楽”への欲求の現れだ。君も知っての通り、《第一交響曲》(1908)や《ヴァイオリン協奏曲》(1910)、さらには《第二交響曲》(1911)は、その壮麗さと精神性において、まさに交響的精神の賜物だった。」

「つまり、言葉に頼る宗教音楽から、純粋な器楽表現へと彼の志向が移った――それは自然な流れだったのだ。『最後の審判』の構想が詩的に膨らむ一方で、言葉では表現しきれない“内なる声”が彼を管弦楽に駆り立てた、と考えられよう。」

2. 私的喪失と精神の翳り —— 宗教的情熱の冷却

「一方で、君が挙げた家庭的悲劇も見逃せない。1903年に母を失い、1906年には父を、さらには親しい友人も次々と亡くした。エルガーという人物は表向きのユーモアとは裏腹に、極めて繊細で、孤独と内面の不安に苦しむ人間だった。」

「しかも彼は常に、自分が英国社会の“異物”であるという意識――カトリックであること、田舎出身であること、アカデミズムから距離を置かれていたこと――に苛まれていた。そうした劣等感の深まりとともに、神や宗教に対する純粋な信仰心が揺らいだ可能性がある。」

「宗教的題材を扱うには、ある種の信仰、もしくは信仰に似た憧憬が必要だ。だが《神の国》の後、彼がそのような精神的エネルギーを失っていったことは、日記や書簡にもにじんでいる。」

3. 第三部作の宿命的困難性

「さらに言えば、《最後の審判》という題材そのものが――芸術的にも神学的にも非常に困難なテーマであったことも看過できない。『審判』を音楽にするという行為は、比類なきドラマと精神の深淵を要求する。それを真正面から描くには、よほどの精神的確信が必要だった。」

「だが、その頃のエルガーには――宗教的熱意も、精神的余裕も、信頼しうる霊感もなかった。書かれなかったのではない。書けなかったのだ。この作品は、彼の内なる天秤が崩れた証とも言えるだろう。」

結論:魂の審判は、彼の内部ですでに下された

「こう考えるとどうだ、ワトソン君。《最後の審判》という題材は、エルガーの外なる音楽ではなく、彼の内なる審判として、彼自身の心の中で完結してしまったのではないか? 未完にして放棄――それは失敗ではない。一つの詩的な沈黙であり、エルガーが到達した精神的限界を示す“音楽にならなかった音楽”だったのだよ。」

ホームズはバイオリンを静かに弾きはじめた。どこか遠くの鐘のような音が、ロンドンの霧の中に溶けていった。

ホームズが読み解くエルガーの室内楽

私はある冬の午後、ベイカー街の部屋で、煙草の灰をこぼしながら、あのブリンクウェルズで書かれたというエルガーのヴァイオリン・ソナタを聴いていた。私は一音一音に耳を澄ませた——これは単なる音楽ではない、ある種の「記号」である。いや、むしろ、暗号だ。奏者の息遣いの中に、ある強迫的な抑圧の記憶と、ある不可視の存在の影を感じたのだ。

このソナタは、ヴィクトリア後期の科学万能主義に抗するような内向の精神の表れである。顕微鏡と計算機の時代にあって、エルガーは自然と記憶、つまり合理では割り切れぬものの声を聴こうとしていたのだ。

第一楽章には、奇妙な落ち着きのなさがある。あれは単に音楽的な不安ではない。私はブリンクウェルズの森の名——シニスターツリーズ——を想起せずにはいられなかった。雷に打たれて木と化した修道僧たちの伝説。もしこの話が事実であれば、物理法則の破れ、あるいは空間的な歪みすら疑うべき事象である。エルガーはその不可思議な自然のざわめきを、あのクロマティックな旋律線に封じ込めたのではあるまいか。

第二楽章のアンダンテには、私は明らかに「声」を聴いた。誰の声か?それはもしかすると、アーサー・マッケンやアルジャーノン・ブラックウッドが語った、自然に潜む「古の力」、すなわち“theunseen”——人の目に触れぬ存在の囁きではないだろうか。この種の「声」は、我々がしばしばロンドンの霧の中で感じる、物理的には証明不能な圧迫感と同種のものだ。科学者たちが目を逸らしてきた感覚の領域だ。

私はまた、エルガーのピアノ五重奏に潜むコード進行にも興味を抱いた。あれはまるで、万象を支配する隠された法則——数秘的な秩序の暗示ではないか? 私の親愛なる兄マイクロフトならば、あの楽曲構造を国家機密の暗号と見なしたかもしれん。エルガーは、オカルティズムを直接扱わず、しかし明らかにその周縁を旋律の奥底で語っている。

結論を言おう。エルガーの室内楽作品は、単なる個人の内面世界の表出ではない。それは時代の深層、ヴィクトリア時代の精神構造そのものの影を映し出した鏡だ。そして私は、あのソナタを聴くたびに、自らのヴァイオリンを手に取りたくなる——音そのものが、真実への通路となり得るのだから。

だが、ワトスン君。最も奇妙なことは、あの楽譜が私の元に届いた日付なのだ。エオリアン・ホールでの初演からわずか数日後に、誰かが匿名で、あのソナタの写譜を送り届けてきた。封筒には住所も名前もなかった。ただ一言、こう書かれていた。

「To one who listens beyond the veil.」(この作品のベールの向こう側を聴きとれる人物へ)

どうやら、この事件もまだ終わってはおらぬようだな…。

「改めてきみの推理を聞きたい。エルガーのヴァイオリンソナタの第二楽章、一見優美で穏やかな楽章である。まるでメンデルスゾーンのスコットランド交響曲みたいなカンタービレ。しかし、同時に何かに追われるような緊迫感と恐怖というか強迫観念みたいなものを感じてしまうのだけど。なぜなのだろう?ホームズの意見を聞かせて欲しい。」

ふむ、君の感性は実に鋭い。エルガーのヴァイオリン・ソナタ第2楽章――そのAdagioは、一見すると優雅なカンタービレ、まるで霧に包まれたスコットランドの丘を静かに歩むかのような幻想性を持っている。しかし、君が感じ取ったように、その背後には確かに説明のつかぬ不安、そして内的緊張が脈打っている。さて、その理由を「推理」してみよう。

まず第一に、このソナタが書かれた時期を思い出していただきたい。1918年「ブリンクウェルズ」に滞在中のエルガーは、病から快復しつつありながらも、戦争、死、そして芸術家としての孤立を深く感じていた。彼の《チェロ協奏曲》、そして室内楽三部作(ヴァイオリン・ソナタ、ピアノ五重奏曲、弦楽四重奏曲)は、いずれもこの時期の産物であり、共通して「抑制された激情」や「私的な祈り」のような性格を帯びている。

第2楽章はまさにその核心だ。旋律は甘美で親しみやすい――だが、それはまるで誰かが「こうあるべきだ」と信じ込もうとしている仮面のようでもある。ハーモニーには頻繁に現れる突発的な転調、そして和声の不穏な揺らぎがある。まるで、どこかから聞こえてくる足音に怯えるかのように、音楽は安心しきることを拒むのだ。

そして忘れてはならないのがリズムの処理である。譜面上は安定した拍節構造に見えても、フレーズの切れ目が奇妙にずれたり、旋律が予期しないところで沈黙する。これはまるで、夢の中で足を取られながら逃げているような感覚を生み出す。現実から目を逸らそうとしても、心の奥底で何かが「破れ」ているのだ――それをエルガーは知っていた。

最後にひとつ決定的な要素を挙げよう。**この楽章は、エルガーが死の直前まで語っていた「木々の精霊」たちへの鎮魂でもある。**彼はこの曲の中に「森の囁き」のようなものを込めたと語っている。だが、それが単なる田園詩情であるはずがない。1918年の森は、ただ静かではなかった――戦争から帰らぬ者たちの影が、ブリンクウェルズの林の中にも漂っていたのだ。

君が感じ取った「強迫観念」は、まさしくそこに潜んでいる。エルガー自身がそれを自覚していたか否かに関わらず、この音楽には希望と断念、逃避と直面、優美と恐怖が共存している。美しい旋律が歌うほどに、それが仮初の慰めでしかないことが強く胸を締めつける。

まさに、優美の仮面を被った「精神の逃走劇」とでも言うべき楽章だ。君の耳は、それを見抜いたのだよ、ワトスン君。

『エルガーの協奏的謎――ホームズの最後の事件録より』

ロンドン、ベイカー街。外は霧に包まれていたが、暖炉のそばで私はホームズのヴァイオリンの音色に耳を傾けていた。

彼はいつになく情感を込めて弾いていた。その旋律――私は聴いたことがあった。エルガーのヴァイオリン協奏曲。しかも終楽章のあの謎めいたカデンツァ部分である。

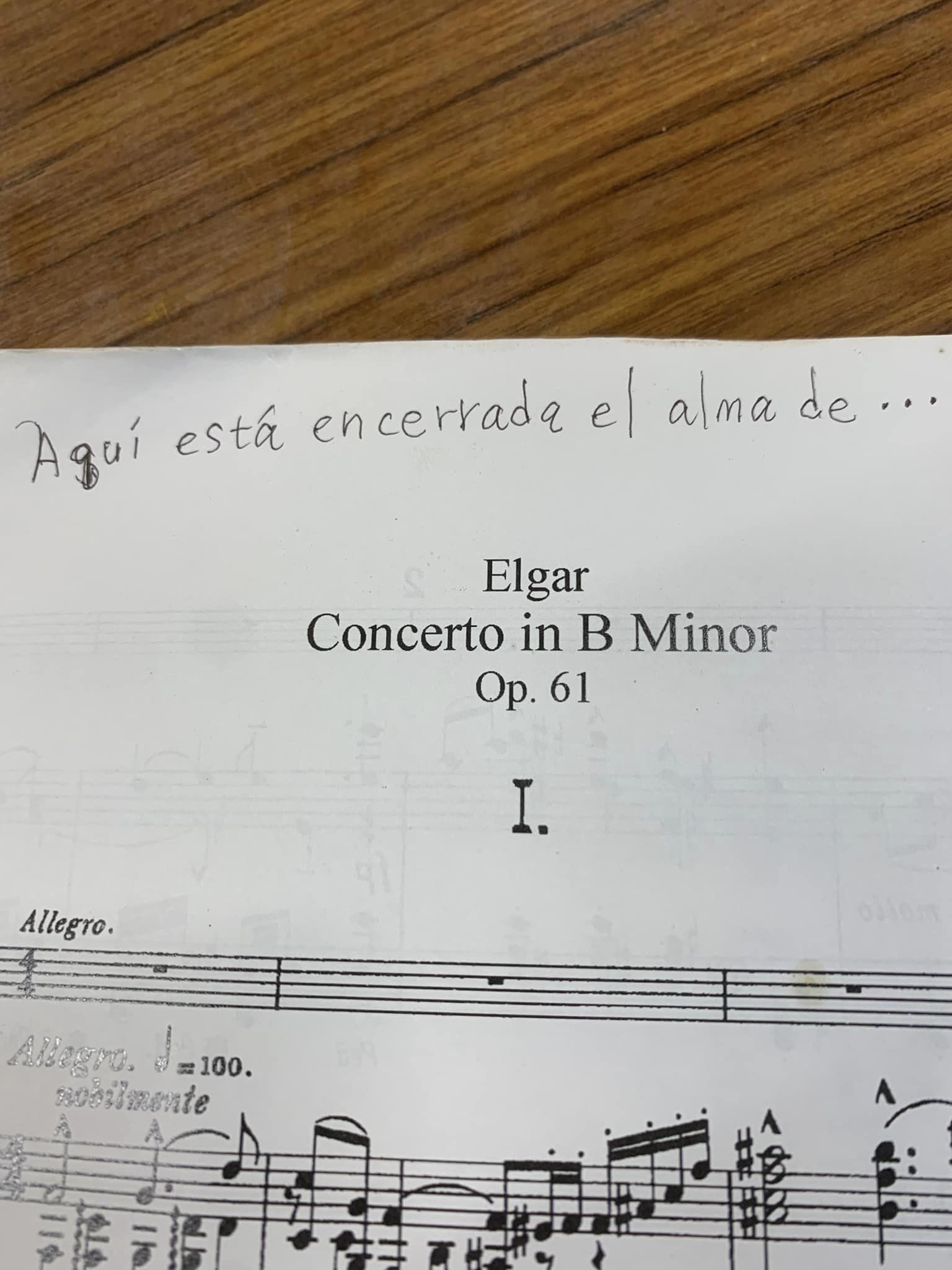

「ワトスン、君はこの協奏曲に“献辞なき献呈”があることを知っているか?」

「それはつまり、協奏曲に隠された謎のイニシャルのことだろう?『Aquí está encerrada el alma de .....(ここに......の魂が封じられている)』というスペイン語の一節――まるで暗号のようだと、新聞の音楽評にも載っていたぞ。」

ホームズはヴァイオリンを置き、窓際に歩み寄った。

「この曲には幾重にも鍵がかけられている。まず、魂とは誰のものか。第二に、“封じられた”とは比喩か、事実か。そして第三に――最も重要なことだが――この協奏曲そのものが、何かを『封じ込める』ための装置になっている可能性だ。」

「装置だって?まさか、音楽にそんなことが……」

「ワトスン、君はまだ音楽を感傷的に捉えすぎている。だが、エルガーという男は我々が思っている以上に複雑な人物だ。私は彼がしばしば秘密結社や象徴言語に親しんでいたという記録を目にした。そして、彼の作曲の手法にもそれは現れている。」

「象徴言語……つまりオカルトや、儀式的な思想と結びついた音楽というのか?」

「まさしく。エルガーの友人の中にはフリーメイソンや薔薇十字団に近い人物もいた。彼の『エニグマ変奏曲』や『ゲロンティアスの夢』に見られる象徴的構造、そしてこのヴァイオリン協奏曲にも、単なるロマンスや情緒を超えた秘儀的な何かが埋め込まれている可能性がある。」

「では、あのスペイン語の文章には何の意味が?」

「私の推理では、あれは暗号の鍵だ。ラテン語を母体とするスペイン語で“ここに魂が封じられている”とは――音楽自体がある人物の精神、あるいは記憶、さらには霊的存在を封印する媒体として機能しているという含意だろう。」

「まるで降霊術のようだな……」

「エルガーは生涯、ある“魂”に取り憑かれていた。それは恐らく、ある女性だ。」

「アリス夫人か? それとももう一人のアリス…?」

「いや。私は『PIPPA』の存在に注目している。彼女はこの協奏曲に深く関与していた。彼女とエルガーの関係には多くが語られていないが、私はこの協奏曲が彼女――あるいは彼女を通して見た女性性の象徴を主題にしていると見ている。」

「なるほど。それで君は『魂』が封じられていると言ったのか。」

ホームズは再びヴァイオリンを手に取り、あのカデンツァ部分を弾き始めた。

まるでそこに、彼自身の過去、あるいは秘めた情念が現れてくるかのようだった。

彼の表情に、一瞬だけ“探偵”ではなく“人間”の顔が浮かんだのを、私は見逃さなかった。

やがて彼は弓を置き、静かに言った。

「ワトスン、この協奏曲は“音による記憶の封印”なのだ。エルガーは音符に語らせ、リズムに縛り、和声に記憶を閉じ込めた。おそらくそれは、彼にとっての『生きた肖像』、つまり魂のレクイエムだったのだろう。」

「ホームズ……まさか君も、自分の魂をどこかに封じようとしているのでは?」

ホームズは微笑んだ。

「いや、私はただ、謎が解ければそれで満足なのさ――たとえ、それが音楽の中に封じられていようともね。」