なぜ《最後の審判》は書かれなかったのか

三部作の最終作として構想されていたはずの《最後の審判》が、なぜついに作曲されることなく終わったのか。この問いは、エルガー研究における最大の空白の一つである。

理由としてまず挙げられるのは、作曲家としての名声の急激な高まりである。《神の国》完成前後のエルガーは、指揮、委嘱、社交的義務に追われ、物理的にも精神的にも多忙を極めていた。しかし、それだけでこの沈黙を説明するのは不十分だろう。むしろ注目すべきは、エルガー自身が《神の国》という作品を通して、宗教的創作において「到達すべき地点」に達したという感触を抱いていた節があることである。

事実、《神の国》を境に、エルガーの宗教作品の作曲頻度は明らかに減少し、作品規模も次第に縮小していく。同時に彼は、「標題を持たない管弦楽作品こそが最上の芸術である」と公言し、交響曲という新たな、そしてより抽象的な創作領域へと舵を切っていく。これは単なる作風の変化ではなく、信仰の表現様式そのものが変容したことを示しているのではないだろうか。

その意味で、《神の国》は単なる三部作の中間作ではない。むしろそれは、エルガーの宗教音楽の頂点であり、同時に終着点であったと見ることができる。

初演が大成功を収めた翌日、「バーミンガム・メイル」紙は、エルガーが自作を指揮しながら感極まり、演奏中に何度も涙を流していたと報じている。この涙は、単なる達成感の表れではなかっただろう。作品完成の直前、彼は敬愛する父ウィリアム・ヘンリー・エルガーを失っている。さらに遡れば、前作《使徒たち》を完成させた年には母アンを亡くしている。

宗教的巨大作を完成させた年に、立て続けに両親を失う――この二つの出来事を、偶然として片付けることはできない。エルガーの内面において、宗教的救済の物語と、個人的な喪失体験とが、深く結びついてしまった可能性は十分に考えられる。

もしそうであるならば、《最後の審判》とは、単なる神学的主題ではなく、彼自身の生と死、裁きと赦しを真正面から引き受けねばならない作品であったはずだ。その重さを、彼は誰よりも理解していたのではないか。

《神の国》で一度到達してしまった宗教的極点。そこに父母の死という決定的な現実が重なったとき、エルガーは「最後の審判」を音にすることを、無意識のうちに拒んだのではないか――そう考えるのは、果たして行き過ぎた推測だろうか。

《最後の審判》が書かれなかったという事実そのものが、エルガーにとっての「最後の審判」だったのかもしれない。

「それは自分自身の贖罪のためだ」という答えの重み

この件に関して1933年に行われたエルガーとディーリアスの会話の中にもヒントがある。ディーリアスがエルガーに対して「なぜあなたはオラトリオを作曲するのか?」と尋ねた際の逸話にも現れている。エルガーは「それは自分自身の贖罪のためだ」と応じたという。この答えは、ディーリアスの審美的無宗教と、エルガーの精神的償いとしての音楽とのあいだにある深い断絶と共鳴を象徴している。贖罪とは何か?そのことが「最後の審判」の筆を断念させる何かなのか?

① ディーリアスの問いは、実は「告発」に近い

ディーリアスが尋ねた

「なぜあなたはオラトリオを書くのか?」

この問いは中立ではない。

ディーリアスは

組織宗教を拒否し

神学的救済を否定し

音楽を純粋な感覚と自然の流れとして捉えた作曲家

である。

彼にとってオラトリオとは、

教訓的

権威的

道徳を押しつける形式

に見えていた可能性が高い。

つまりこの問いは、

「なぜまだそんな“古い形式”に縛られるのか?」

という、半ば批評的な問いだった。

② エルガーの答えは、弁明でも反論でもない

そこでエルガーは言った。

「それは自分自身の贖罪のためだ」

ここに、

神のため

教会のため

聴衆のため

という言葉は一切ない。

つまりエルガーにとって宗教音楽とは、

神に向かって書く音楽ではなく、神の前に立たされている“自分”のための音楽

だった。

これは極めて内向的で、同時に危険な立場ということになる。

③ これは「罪の意識」ではなく「生の負債感覚」

エルガーが感じていた「贖罪」は、

具体的な罪(不倫・背信・逸脱)

教義的な原罪

とは少し違う。

むしろ彼の贖罪意識は、

生き延びてしまったこと

愛され、成功してしまったこと

他者が失われる中で自分が残ったこと

に対する説明不能な負債感覚に近い。

両親の死。

《使徒たち》《神の国》の完成と引き換えのような喪失。

そして後年の戦争。

エルガーは、音楽を書くことでしか支払えない“生の負債”を背負っていた。

④ では「最後の審判」は何を意味してしまうのか?

ここが核心だ。

《最後の審判》とは、

贖罪の完了

裁きの終了

善悪の確定

を意味する作品である。

しかし、エルガーにとって贖罪とは完了してはならない行為だった。

なぜなら――

贖われた瞬間、音楽は沈黙する

裁きが終われば、問いは消える

自分は“許された者”になってしまう

それは彼にとって、

作曲家としての死に等しい。

⑤ 断絶:贖罪を必要としない音楽

ディーリアスは、

そもそも裁きを想定しない

救済も贖罪も要らない

世界を「流れ」として受け取る

だから彼は**《最後の審判》を書ける立場**にすらない。

⑥ 共鳴:宗教を拒否した先にある沈黙

しかし興味深いことに、

ディーリアスも晩年は沈黙に近づく

エルガーも沈黙を選ぶ

両者は逆方向から、

**「言葉と形式の終焉」**に辿り着いている。

ディーリアス:最初から神を持たない

エルガー:神を持ちすぎて、最後に語れなくなる

ここに、深い共鳴がある。

なぜ「最後の審判」は書かれなかったのか

贖罪とは、終わらせてはならない問いだったからである。

《最後の審判》を書くことは、

贖罪の完了

神との決着

自己裁判の終結

を意味してしまう。

エルガーはそれを拒んだ。

彼はこう選んだ。

裁かれ続けることを。

許されないままでいることを。

だから書かない、という選択を。

この沈黙こそが、

彼の最後の宗教作品だった。

では、エルガーは代わりに何を裁いたのか?

① 神の審判から、人間の審判へ

《最後の審判》とは、本来

神が人間を裁く物語である。

しかしエルガーは《神の国》で、

救済

憐れみ

共同体としての信仰

を音楽的にすでに描き切ってしまった。

その先に残るのは、

裁かれる側の恐怖

赦されない可能性

沈黙

つまり《最後の審判》を書くことは、自分自身を被告席に立たせることに等しかった。

彼はそれを宗教作品としては書かなかった。

代わりに――

世俗音楽の中で、より残酷な形で行った。

② 交響曲第2番――「裁き」はすでに始まっている

交響曲第2番は、しばしば

難解

暗い

第1番のような栄光がない

と言われる。

しかしこの作品は、

希望の崩壊を知った後にしか書けない音楽

である。

第1楽章:表面的な高揚の裏にある不安

第2楽章:死者へのレクイエム

第3楽章:暴力的で冷酷な行進

第4楽章:勝利なき終結

ここには、

神の声

啓示

救済の確証

は一切ない。

あるのは、

近代人が自らを裁く冷たい視線

だけである。

これは《最後の審判》の代替物ではない。

《最後の審判》そのものが世俗化した姿なのだ。

③ 「人類の進歩」への不信という判決

エルガーは帝国の音楽家と見なされがちだが、

彼自身は「進歩」を無条件に信じていなかった。

技術は進歩する

社会は豊かになる

だが魂は?

この問いは、

《ゲロンティアスの夢》で提示され

《神の国》で一度回収され

交響曲第2番で再び解体される

つまり彼はこう判決を下している。

人間は進歩したが、救われてはいない

これこそが、

エルガーが近代に下した無言の有罪判決である。

④ 沈黙という最終判決

アリスの死後、エルガーはほとんど作曲しなくなる。

これは創作力の枯渇ではない。

録音という形で芸術的エネルギーは存続している

だが「新しい物語」は語られない。

なぜか。

もう判決は下されたからである。

《最後の審判》を書く必要はなくなった。

なぜなら――

神は裁かなかった

だが世界は変わらなかった

そして人間は自らを赦せなかった

その結論が、

沈黙という形で示された。

評決

エルガーは神を裁かなかった。

人間が神なき世界で生きられるかどうかを裁いた。

そして彼自身も、

その被告席から逃れることはできなかった。

《最後の審判》が書かれなかったという事実こそ、

エルガーが下した

最も重い、取り消し不能の判決なのである。

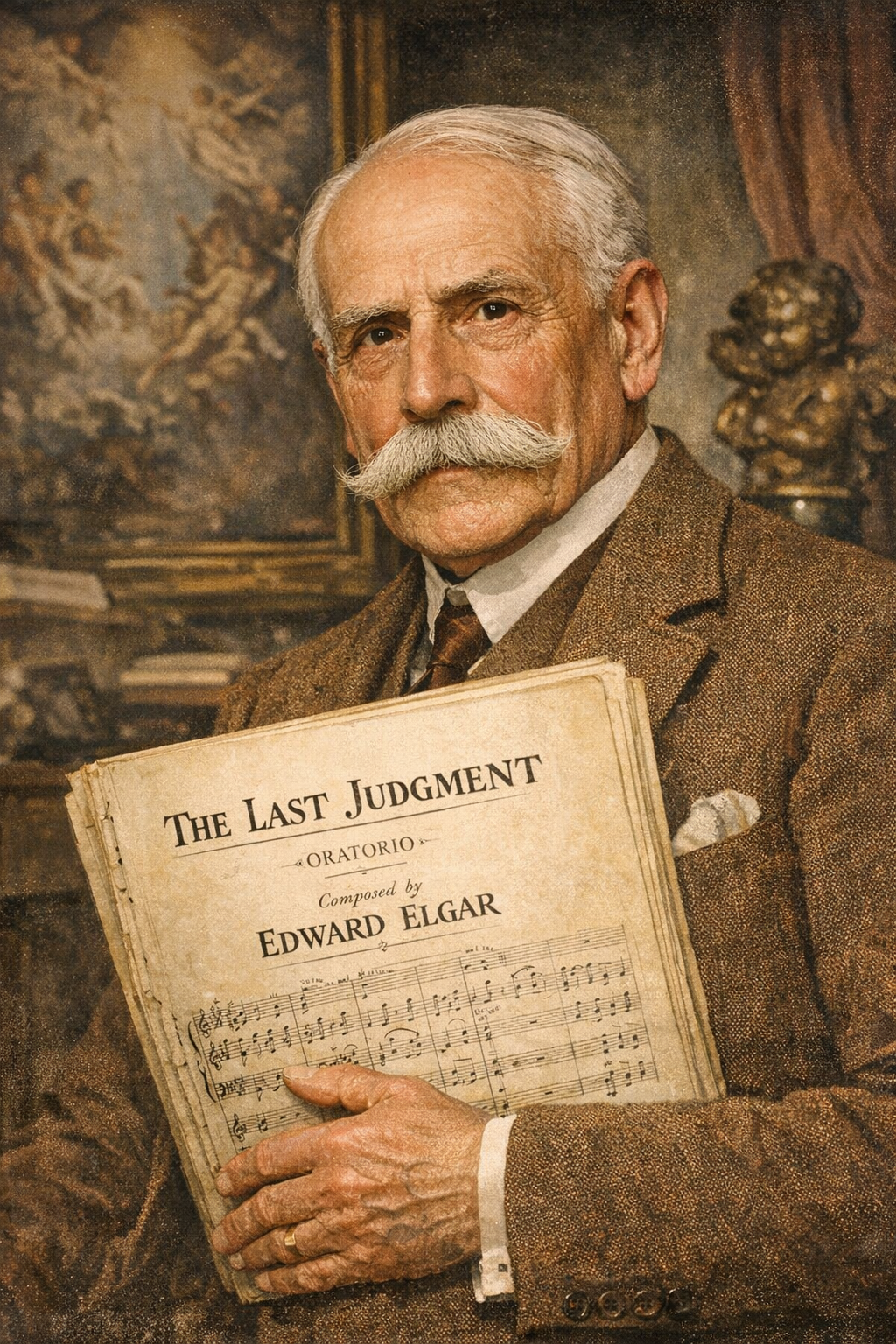

エルガー《The Last Judgement》は補完可能か

―2010年手稿発見とアンソニー・ペイン構想をめぐって―

1. はじめに

エドワード・エルガーが構想したオラトリオ三部作

《The Apostles》(1903)、

《The Kingdom》(1906)、

そして未完に終わった《The Last Judgement》は、

彼の宗教的・神学的思想の最終到達点を示すはずの計画であった。

しかし第三作《The Last Judgement》は完成に至らず、長らく「構想のみ存在した作品」と理解されてきた。ところが2010年、関連する手書き稿の存在が報告され、さらに《交響曲第3番》補完で知られるアンソニー・ペインが補完に関して了承していることが伝えられた。この発見は、作品の実在性と補完可能性を再考させる契機となった。

ここでは、

①残存資料の性格

②2010年の手稿発見の意義

③ペインによる補完計画の射程

④音楽学的観点からの補完可能性

を検討するものである。

2. 残存資料の状況

《The Last Judgement》について従来確認されていた資料は主に以下の通りである。

聖書箇所の抜粋と構成案

神学的メモ

三部作全体の主題的関連性に関する書き込み

断片的旋律スケッチ

これらは音楽構造を再構築できる水準には達しておらず、《交響曲第3番》とは決定的に状況が異なっていた。

《第3番》の場合、

四楽章構成がほぼ確定

多数の動機素材

管弦楽法の方向性

が確認可能であり、「再構築」が理論的に可能であった。

対して《The Last Judgement》は、構想の神学的密度に比して音楽素材が極端に乏しいと考えられていた。

3. 2010年の手書き稿発見

2010年、未整理資料の中から《The Last Judgement》に関連すると考えられる手書き断片が確認されたと報じられた。この手稿は、

管弦楽的書法を伴う音型

合唱的展開を示唆する書き込み

終末的主題を思わせる旋律断片

を含んでいるとされる。

ただし現時点で判明している範囲では、完成形を示すスコアではない楽章構成を明示する体系的資料でもないという性格を持つ。

したがって、この発見は「作品の存在を確証する資料」ではあるが、「補完可能性を飛躍的に高める資料」であるかどうかは慎重な検討を要する。

4. アンソニー・ペインの関与

アンソニー・ペインは《交響曲第3番》補完によって、

残存スケッチの精査

エルガー晩年語法の再構築

作曲者の意図の推定

という方法論を確立した人物である。

2010年以降、彼が《The Last Judgement》補完の可能性を検討していたことが伝えられたが、実際の着手には至っていない。

その理由として考えられるのは以下の点である。

音楽素材の絶対量の不足

神学的構想の抽象度の高さ

三部作全体との整合性の困難

補完が「再構築」ではなく「創作」になりかねない危険

ペイン自身、《第3番》の補完は「エルガーの声を編集した」と述べている。

しかし《The Last Judgement》の場合、その「声」自体が断続的である可能性が高い。

5. 神学的問題

《The Apostles》は召命、

《The Kingdom》は共同体形成、

そして《The Last Judgement》は終末と完成を扱う構想であった。

ここで扱われるテーマは、

死者の復活

裁き

新エルサレム

といった終末論的主題であり、音楽的に具体化するには極度に抽象的である。

エルガー晩年の作風は、

内省的

半音階的緊張の増大

調性的曖昧さの進行

という方向に向かっていた。

したがって仮に補完するなら、《The Kingdom》よりさらに晩年的語法を推定する必要がある。

これは《第3番》以上に推測の比率が高くなることを意味する。

6. 補完の可能性評価

技術的可能性

限定的ながら理論上は可能。

音楽学的妥当性

極めて慎重であるべき。

美学的問題

補完は「エルガーの未完作」ではなく「エルガーに触発された新作オラトリオ」と受け取られる可能性が高い。

7. 結論

2010年の手稿発見は、《The Last Judgement》を単なる幻の構想から「未完作品」へと位置づけ直す契機となった。しかし現段階では、残存資料は補完に十分な体系性を備えているとは言い難い。

アンソニー・ペインによる検討は、方法論的には最も信頼しうる選択であったが、実現には至らなかった。

《The Last Judgement》は、補完されるべき作品なのか、あるいは沈黙のまま残されるべき作品なのかという問いを、なお研究者に突きつけ続けている。

それは単なる未完作ではなく、エルガー晩年の精神史そのものに関わる問題だからである。