最後のロマン派を映す響き ― 松本裕香と仲間たちによるエルガー五重奏曲

ヴァイオリン:松本裕香、田代裕貴

ヴィオラ:木下雄介

チェロ:夏秋裕一

ピアノ:重野友歌

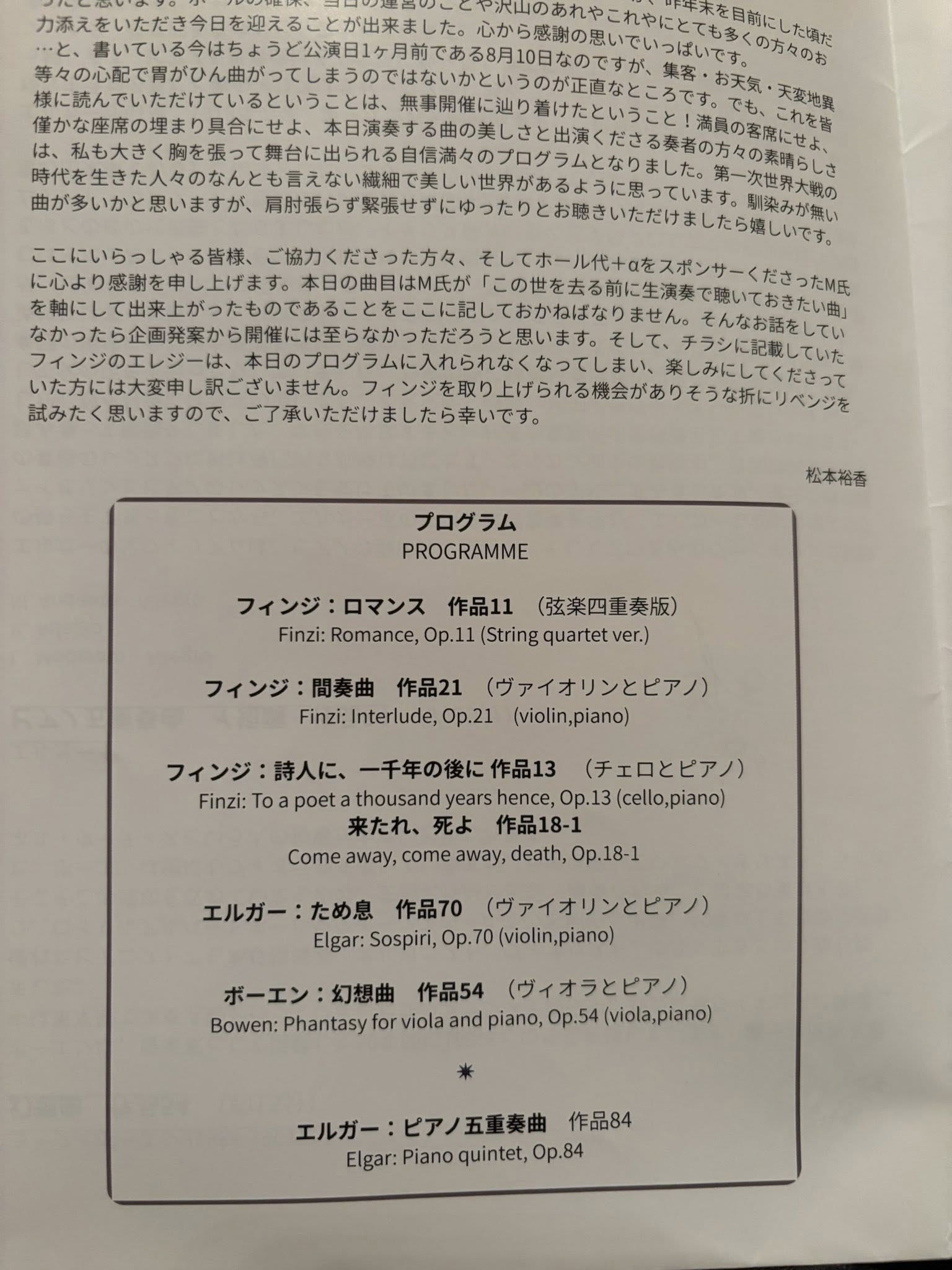

演目:

エルガー:ピアノ五重奏曲 イ短調 Op.84

フィンジ:ロマンス Op.11(弦楽四重奏版)

フィンジ:Come Away, come away, Death

フィンジ:インターリュード Op.21 ほか

かつて日本においてエルガーのピアノ五重奏曲が演奏されることは極めて稀であり、実演の日本初演も20年ほど前に過ぎないと記憶している。しかし近年においては、既に4回ほどの上演が確認されており、エルガーの音楽が日本にも着実に浸透し、愛好者が確実に増えていることを実感することができる。

今回、松本裕香を中心とするアンサンブルは驚異的な完成度を示した。正味35分を要する大作であるが、実際の演奏時間は30分前後、あるいは30分を切るかというほどの快速テンポであった。しかもあの難曲をこれだけの速度で演奏してもアンサンブルが破綻することは一切なく、むしろ緊密に統制された見事な演奏であった。

解釈は作曲者が作品に込めた構想の「レール」から逸脱することなく、毅然とした様式感と確信に満ちた姿勢を持って進められた。松本の強力なリーダーシップが全体を牽引しつつ、各奏者の個性や輝きを的確に引き出す手腕も発揮されていた点は特筆すべきである。実に感銘深い演奏であった。

演奏で感じたのは「迷いがない」という姿勢であろう。多くの演奏者が言う。普段ドイツオーストリア系の作曲家の音楽に慣れていると英国音楽独特の呼吸感とか文脈、語法にとまどいを感じるという。その時に感じた迷いは本番までついて回ってしまい、ついふと瞬間に「あれここはどうするのがいいんだっけ?」と一瞬迷ってしまうことがよくあるという。その「迷い」を感じさせなかった演奏が実に見事としか言いようがない。

エルガーのピアノ五重奏曲は情報量に富む作品である。第1楽章にはオカルティックな暗示に満ちた曲想が漂い、そこには後のヴォーン・ウィリアムズ、ハンフリー・サール、さらには映画音楽作曲家ジェームズ・バーナードに至る系譜へとつながる道が描かれている。第2楽章にはサン=サーンスの影響を思わせる洗練が残り、終楽章ではエルガーにとっての一つの理想郷へと辿り着く。その全体をこのアンサンブルは丁寧に、誠実に、そして静かなる確信をもって描き出したのである。

さらにプログラムの構成自体が「最後のロマン派」というテーマを体現していた点も意義深い。フィンジが活躍した時代には、既にウォルトンやブリテンといった「アンファン・テリブル」世代の作曲家が注目を集めていた。ブリテン、ウォルトン、バックスらはいわば「モダン」な潮流=「あちら側」に属し、ヴォーン・ウィリアムズのように両者をまたいだ存在もいた。しかしエルガーとフィンジは紛れもなく「こちら側」、すなわちロマン派の最後の世代に属する作曲家である。ゆえに「最後のロマン派」という副題は、単なるキャッチではなく音楽史的実相を示すものであり、この演奏会をより一層意義あるものとしていた。

以上のように、この日の演奏会は日本におけるエルガー受容の深化を象徴すると同時に、「最後のロマン派」の系譜を鮮やかに浮き彫りにするものであった。今後もこのような試みが継続してなされることを切に期待するものである。