旗を振らずに心を響かせる――2012年プロムスにおけるエルガーの祝典

《戴冠式頌歌》(Coronation Ode, Op.44, 1902)概要

作曲背景

1902年、エルガーはエドワード7世の戴冠式のために依頼を受け、《戴冠式頌歌》を作曲しました。全7曲からなる大規模な組曲で、コントラルト独唱・混声合唱・管弦楽による華やかな祝典作品である。

構成

Crown the King

The Queen

Daughter of Ancient Kings

Britain, ask of thyself

Hark, upon the hallowed air

Only let the heart be pure

Land of Hope and Glory(希望と栄光の国)

第7曲が後世「独立曲」として有名になる《希望と栄光の国》のオリジナルである。

第7曲《Land of Hope and Glory》の特徴

歌詞

作詞はエルガーと親交のあったアーサー・C・ベンソン(Arthur C. Benson)。「希望と栄光の国、母なる祖国よ……」と歌い上げる、愛国的かつ祝祭的な詩。

音楽的特徴

《威風堂々第1番》のトリオ主題をもとに展開。

冒頭はコントラルト独唱でしっとりと歌われ、その後合唱が加わり壮大に広がる。

独立版に比べると、より典礼的・荘重な雰囲気があり、国歌的アンセムというより「式典のための終曲」としての性格が強い。

演奏機会

意外なことに本国イギリスでも演奏頻度は低い。やはり独立曲《希望と栄光の国》があまりに有名になりすぎてしまい、原典の「戴冠式頌歌」の存在が影に隠れている。

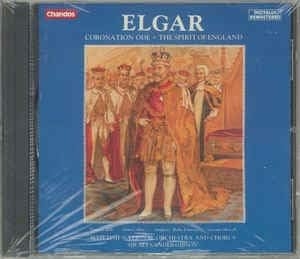

録音

EMIによる初期録音を含め、リリースされている録音はわずか2種類とされる。

最近では2012年のBBC Promsで演奏され、久々に脚光を浴びた。

日本での演奏

さらに珍しいことに、日本でも一度だけ演奏例(山口貴/フィル唱)がある。これはエルガー受容史の中でも貴重な出来事である。

評価

《戴冠式頌歌》全体は、ハイドンやヘンデルのような祝典作品の系譜に連なるものでありながら、エルガー独自のハーモニーの陰影や弦楽器の深い歌心が刻まれている。とりわけ最終曲《Land of Hope and Glory》は、のちに独立して世界的に有名になるモチーフを最初に祝祭的に鳴り響かせたバージョンとして、歴史的にも音楽的にも意義深い。

後世の「観客参加型アンセム」とは異なり、本来の姿はコントラルトの独唱に始まり、荘厳で静謐な高揚を描く合唱曲であるという点を忘れてはならない。

Proms 2012《戴冠式頌歌》(Coronation Ode)より「希望と栄光の国」含む演奏

演奏日:BBC Proms 初夜、2012年7月13日

ソリスト:スーザン・グリットン(ソプラノ)、サラ・コノリー(メゾ)、ロバート・マレー(テノール)、ジェラルド・フィンリー(バリトン)、ブリン・ターフェル(バスバリトン)

合唱・オケ:BBC Symphony Chorus & Orchestra/指揮:エドワード・ガードナー

演奏の概要と評価

文脈

オリンピックとダイヤモンド・ジュビリーの記念イヤーに行われた第一夜のラインナップは「英国的な祝祭」を意図。エルガーの《戴冠式頌歌》(Coronation Ode)がその宴を飾るにふさわしい作品として選ばれた。

演奏の特徴

エドワード・ガードナーは「旗を振りすぎず、しかし感情を抑制しすぎず」にバランスをとりつつ演奏を導いており、とくに《希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)》ではコノリーの声が「エレガントで情熱的かつ強い表現力を持つ」と評された。

批評家による印象

The Guardianは「旗を振り上げるわけではないが、感情がしっかり通っていた」として好意的な印象を与えている。一方で The Telegraph は、“シミーな歌詞と崇拝調の音楽に気持ち悪さを覚えた”と演奏にはやや距離を置く見方も示している。