交響曲第3番(Symphony No.3, op. 88)

(エルガーの残したスケッチ集を元にアンソニー・ペインが補筆)作曲の経緯

1932年、BBCはエルガーに《交響曲第3番》の作曲を委嘱する。しかし1920年に夫人のアリスに先立たれてからというもの、健康上の理由もあって創作意欲を失ってしまっていたエルガーは乗り気にはなれなかった。しかし劇作家ジョージ・バーナード・ショウと親交を結ぶようになると再びエルガーは創作意欲を盛り返し、依頼を引き受けることになった。ショウの強い説得も功を奏した感もあったようだ。

ロンドン交響楽団のコンサート・マスターを勤め、友人でもあるウィリアム・ヘンリー・リードの助言を仰ぎつつエルガーは作曲に取りかかり、同時進行の歌劇《スペインの貴婦人》の作曲とともに死の直前まで、「マール・バンク」でこれに没頭する。

エルガーが頭に浮かんでスケッチした音型を、エルガーがピアノで伴奏し、リードがヴァイオリンで弾いて音にする、というスタイルで作業は進められた。ある時、エルガーがアダージオ最後の部分のスケッチをリードに見せながらこう言った。「This is the end(これが最後だよ)」。 アダージオの最後なのか、交響曲の最後なのか、それともエルガー自身の人生の最後という意味なのか、エルガーの死期が近いことを悟ったリードは複雑な心境であった。実際のところ、エルガー自身はアダージオの最後を意味していたのだが、リードは交響曲の最後と勘違いしていたようだ。

1934年、交響曲は完成することなく130ページにも及ぶスケッチ集を残したままエルガーは永眠してしまう。死の直前、エルガーはリードに「これは私以外の誰にも理解できないであろうし、誰も手を触れてはならない(No one must thinker with it=「いじくり回してはならない」と言った)。楽譜は全て燃やして欲しい」と頼んだ。しかし結局リードは燃やすことはできなかった。エルガーの死後、130ページに及ぶスケッチ集は大英図書館に所蔵され、コピーがBBCに残された。1936年刊行の「Elgar as I knew him(私の知っているエルガー)」に、リードは一連の経過を記している。

後に交響曲を補完させることになるアンソニー・ペインが初めてエルガーの《交響曲第3番》のスケッチに出会ったのも、このリードの著作だという。1970年代の頃である。以来20年余り、この補完に独自に挑み続ける。ペインがこのスケッチを目にして間もない頃、車の運転中に、まだ誰も完成させていないはずの《第3》の一部分が突然ラジオから流れてきて、あやうくハンドル操作を誤ってフリーウェイで事故を起こしそうになったという。実は、ラジオで組曲《アーサー王》の放送が流れていたそうで、たまたま目にしたスケッチと同じものだったので驚いてしまったというエピソードがある(この時ペインは《アーサー王》を知らなかった)。

1990年代になってBBCがペインに補完を正式に委嘱することになった。当初、曲の補完に反対だったエルガーの子孫も完成を望むようになる。これは、エルガーの著作権が2005年で切れてしまい、その後は誰でも補完完成させることができるようになってしまう、という事情もあるようだ。それならばペインに完成させようということらしい。

1995年にペインはBBCラジオを通じてスケッチ集の途中経過を発表。それは後に「BBCミュージック」の付録としてCD化されている。実際にはこのラジオ公開放送の時点でも、エルガーの遺族の了承をまだ取り付けることが出来ずにいた。そして如何に彼らを説得したのかという息詰まるような課程があったようだ。この点に関して日本の一般紙などで書かれていた「遺族の売名行為」という推測は当たらない。

2年後の1997年、待望の補完は完成し、アンドリュー・デイヴィス指揮、BBC交響楽団の演奏により録音が行われた(NMCレーベル)。翌年発売されたCDは英国ヒット・チャート第3位にまで昇りつめるほど評判となった。1998年2月15日、ロンドンのウォーター・ルーにあるロイヤル・フェスティヴァル・ホールにて同演奏者のもと世界初演が行われ大喝采を博している。

1995年にヨーロッパの著作権有効期限が50年から70年に改正されるまでの11年間、実際にはエルガーの著作権は切れていた。にもかかわらず、補完は試みられていない。これは、エルガーの創作力が衰えてからの作品なので、補完に値しないという見方(音楽評論家リチャード・モリソン)もあったからではないか。そのため当初、反発的あるいは否定的な反応が予想されたが、いざフタを開けてみればほとんど聞かれなかったという。

以来、英国圏のオーケストラでは定番のレパートリーとして定着した感がある。初演者A・デイヴィスを始め、スラットキン、C・デイヴィス、ヒコックス、マリナー、尾高らのメジャー指揮者たちもレパートリーとしつつある。同時に楽譜がBoosey& Hawkes社より出版され、ペインも著作「Elgar's Third Symphony : The Story of Reconstruction」を出版。1908年にエルガーが《交響曲第1番》を作曲した時、初演以来1年で、世界中で100回程演奏されたというが、今回の《第3番》もそれに迫るものがある。それほどの大事件であった。

エルガー本人が総譜として残したのは冒頭のわずか17小節を含めて4カ所のみで、残りは断片がバラバラに残されただけであった。第1楽章の冒頭に表れる勇壮な主題が、その17小節だ。経過句で、エルガーは、陽の見ることのなかった、自らのオラトリオ3部作最後の作品になるはずだった《最後の審判》のパッセージを引用している。Cantabileと指示された抒情的な第2主題は、この頃交流があったヴァイオリニストのヴェラ・ホックマンとの生涯最後のロマンス(?)に基づいて作曲されたという(通称=ヴェラ・ホックマン・テーマ)。これらを素材に様々な形で展開部を迎える。

第2楽章は、スケルツォに相当する楽章で、主要なテーマは組曲《アーサー王》の中の「ウェストミンスターの宴席」から取られている。これはローレンス・ビニヨンによる劇の付随音楽として1923年に作曲されたものである。所々に第1楽章の断片がエコーのように現れるのが印象的。楽譜として最もまともに残されていたのは、スケルツォだけと言われているので、この楽章が最も「エルガーらしさ」の信用性が高いと思われる。

第3楽章は、最初に厳かで不安げなテーマが現れ、この重苦しいテーマがこの楽章の全体を支配するが、途中ニ長調の明るく、如何にもエルガーらしい優しさに溢れたテーマが現れる。しかしそれも束の間、再び冒頭の重苦しいムードに包まれてしまう。

第4楽章に関しては、エルガー本人が冒頭のファンファーレ以外ほとんど書き残すことなく終わったので、大部分ペインの創作に頼らなければならなかった。

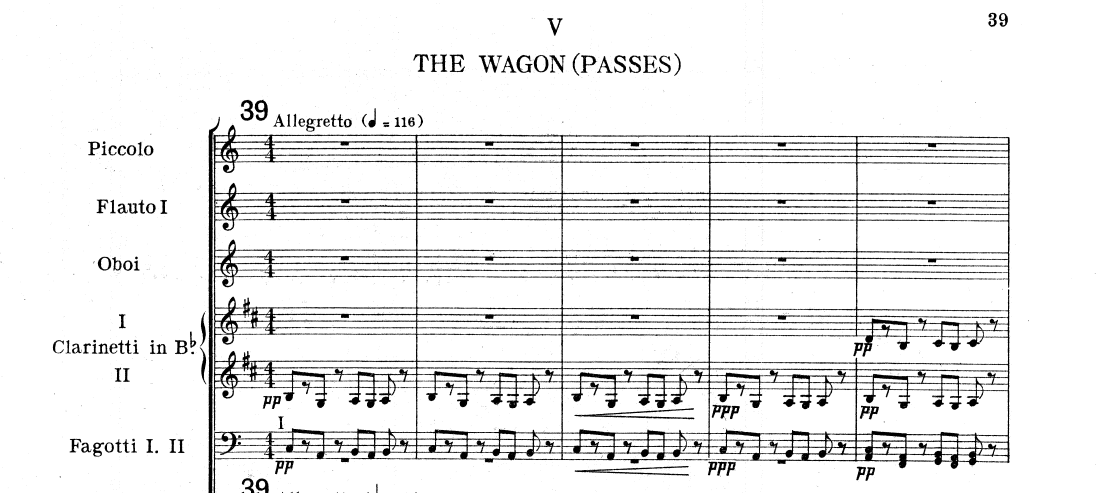

冒頭に現れるファンファーレと、それに続くテーマが第1主題となる。それにペインのアイディアで第2楽章同様、組曲《アーサー王》から「アーサーとベデュバー卿」を取り入れて第2主題とした。この3つが絡み合って展開していく。最後は消え入るようなコーダを迎えて名残惜しそうに終わる。この終わり方に関して、ペイン自身相当に悩んだという。考えた末にエルガーが1931年に作曲した組曲《子供部屋(Nursery Suite)》から「荷馬車の通過(The Wagon Passes)」のクレッシェンドとディミヌエンドの効果にヒントを得て作曲したという。

アンソニー・ペインは交響曲第3番の最後の終わり方を、第2番の最後をモデルにしたフシが見られる。もし、そうだとしたらペインという人間はエルガーという作曲家の心情をかなり深く理解しているということになる。

最近、エルガー3番の第4楽章の良さがじわじわと感じられるようになってきた。アンソニー・ペインとは我々が考えている以上に遥かにエルガーという作曲家の精神に肉薄した存在なのだ。

当初は、エルガーが書き残した部分があまりにも少なく、ほとんどがペインの創作に頼っているために、「エルガーらしさ」が少ないと感じられていた。

しかし、聴きこめば聴きこむほど、そんなことを言っていた自分が恥ずかしくなった。自分が「青かった」ということを認めざるをえない。

なので今では、当初感じていた感想と180度逆になっている。

「エルガーらしくない」などと言われるのはペインにしてみれば当たり前の想定内のことであり、

それをクリアしようとするだけ努力のムダだということは最初からわかっていたのである。

そんな低い次元の世界ではないのだということである。

素材は確かにエルガーの作品を元にしている。

まず第4楽章最初に表れるファンファーレはエルガーによるものである。

それに続く、「荷馬車の通過」のリズムを持つ主題、これはペインの作。しかし、根底に「荷馬車」があるのでエルガーの要素も入っている。

なぜ、荷馬車なのか?

この作品成立の最大の功労者の一人であるW・H・リードの最も愛した曲だから。

リードは、いわばディーリアスにとってのフェンビーのような存在となっていた。

リードのアドバイスが相当大きなウエートを占めているのだ。

そして、ペインはリードから相当の霊感を授かっている。

いわば、ペインはエルガーその人とリードと対話を交わしながらこの作品を補筆完成させたと考えられるのだ。

その荷馬車の後に表れるのが「アーサー王」。

荷馬車が過ぎ去った後に、さっそうと現れるアーサー王。最高にかっこいい場面である。

ファンファーレ、荷馬車に基づく主題、アーサー王の3つで4楽章の主役が一揃いする。

そして、曲が進むにしたがってこれらが微妙にクロスオーバーするようになる。

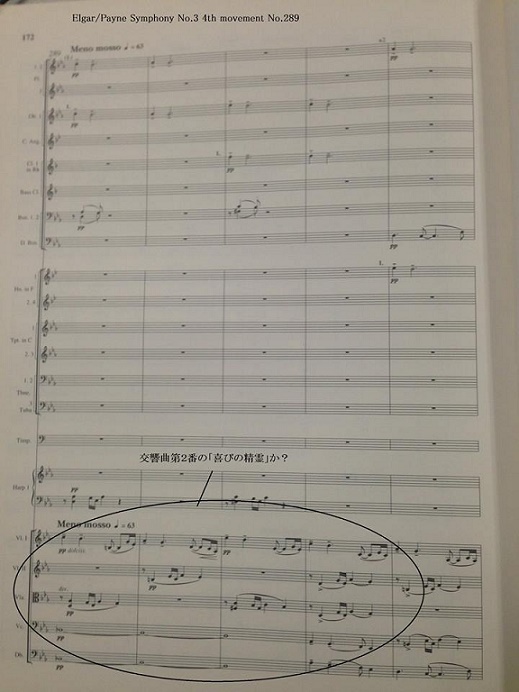

そこに表れるのが交響曲第2番の「喜びの精霊」である。練習番号289番。

ここから10小節、交響曲第2番第4楽章188番あたりとソックリな様相を見せるのだ。

この作品の終わり方は交響曲2番を踏襲するものとしてイメージしているのだろう。

この点を尾高忠明に意見を伺ったところほぼ同意してもらった。

「演奏中に何度もアンソニーからテレパシーみたいなものが送られてくる」

尾高忠明は、いつもこういう言い方をする。

この感覚、理解してもらえるのは難しいと思うが、私と尾高氏はほぼ同じ体験をしているので、非常によくわかるのだ。

理解してもらうのは難しいだろうなと思って私自身もこれまであまり人に話さないようにしていたが、尾高氏とこういう話をすると異様に意気投合してしまう。

こればかりは何と言われても仕方ないのである。

商業音楽雑誌でこういうことを書くと大体ボツにされる。

「そういうことはオカルト雑誌にでも書いてください」と言われる(笑)。

そして、最後に荷馬車のリズム、アーサー王、ファンファーレ、喜びの精霊と続いて最後の盛り上がりの後に徐々に静寂に向かう。

その間にほんの少しだけ姿を表す第一楽章の冒頭部分。

パーカッションが荷馬車のリズムをディミニエンドさせながら消えようとする。

尾高氏がアンソニーから聞いた話では、ここは消えゆくエルガーの命の描写だそうだ。

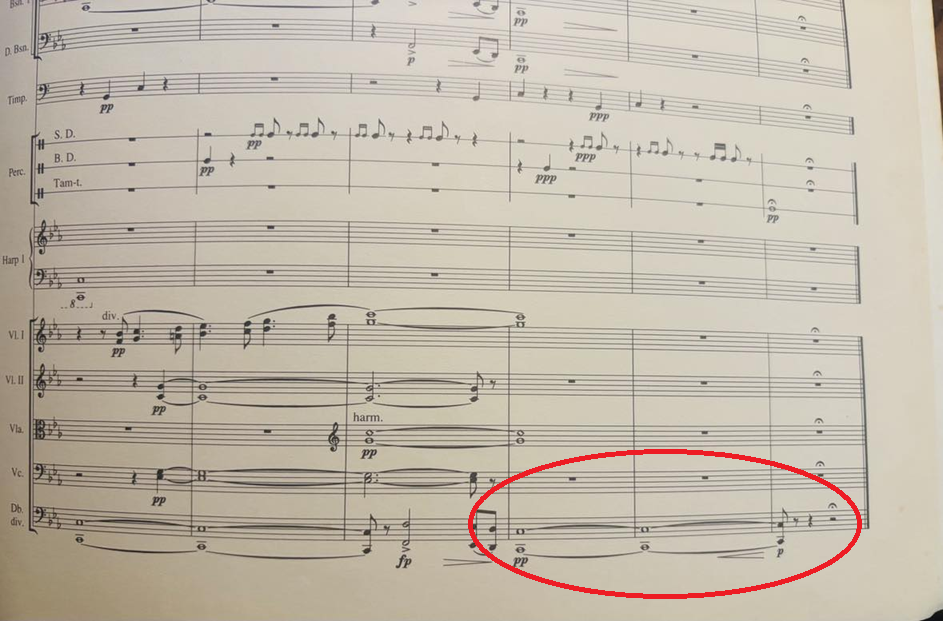

そして、最期に厳かに静かに鳴らされるドラの音。

死の床にいるエルガーに、ペインが完成したこの作品を作曲者本人に手渡して返還する儀式ともいえる場面だ。

なんと崇高で神聖な場面なのだろうか。

何度も言うが、アンソニー・ペインとは我々が考えている以上に遥かにエルガーという作曲家の精神に肉薄した存在なのだ。

ゲロンティアスから交響曲第3番へ~儀式の音楽~

ゲロンティアスの夢は儀式の音楽であり、3番もまた儀式である、その考え方はゲロンティアスを下敷きにしている。

「ゲロンティアスの夢」ではゲロンティアス(実はエルガー本人の投影的存在)という1人の人間の魂が地上界を離れて、最終的に「神」の下に召される通過儀礼を描いている。その魂を要所要所でcommital (引き渡し)を行う。最初は友人たち、司祭、天使。悪魔や聖霊たちも同じ。そして、隠れた登場人物として100番のキリスト、120番の神(創造主)。

一方、交響曲第3番第4楽章の儀式の登場人物は3人。作曲者エルガーと補完者ペイン。そしてもう1人ペインをこの曲に導いたウィリアム・ヘンリー・リードである。

リードの著作でこの曲の存在を知ったペイン。ペインは第4楽章を組み立てるにあたり、組曲「子ども部屋」の中から「荷馬車が通る」のリズムをあちこちに配置している。「荷馬車」はリードが特別に愛した曲だからである。ペインはリードのアドバイスを受けながら曲を完成させて最後にエルガーに作品を引き渡す儀式音楽といえるのである。

第4楽章でエルガーがオーケストレーションまで済ませていたのは冒頭のテーマのみ。これが作曲者エルガーを表している。そして、ペインがこの作品を補完するきっかけになった組曲「アーサー王」のテーマ。これが補完者ペインを表している。そして「私の知っているエルガー」を著したW・H・リードが愛した「荷馬車が通る」のリズムがリードを表している。この3つのテーマが絡み合う様は、まるでこの3人がテーブルに着いて語らっているかのようだ。

そして交響曲の最後に鳴るドラの音。これが静かに消え入るのが儀式の終了を意味する。このドラの音がCである。奇しくも「ゲロンティアスの夢」の100番と101番を繋ぐキリストを意味するCと同じ音。ペインがここにそういう意味合いを込めたと想像したくなる。

この作品では、エルガー自身が書き残した部分はどのくらいなのだろうか?

まず、完全にオーケストレーションまで完成していたのが第一楽章の冒頭とスケルツォの一部だけ。

残りはピアノ譜のような形の断片のみ。

第一楽章が冒頭17小節のみで1割満たない程度。ピアノ譜の状態で4割くらいか?

第二楽章が4割程度。

第三楽章がピアノ譜断片のみで、これも2割程度か。

第四楽章は冒頭ファンファーレのみオーケストレーションが完成しているだけなので1割未満。

従って、オーケストレーションまで完成度なら1割足らず。

断片なら3割程度というところか。