15%のエルガー~全体像から見たエルガー~

英国での絶大な人気に比較すると、わが国日本におけるエドワード・エルガーの作品の享受度は低い。たとえば、日本でよく知られているエルガーの作品といえば行進曲《威風堂々》第1番と《愛のあいさつ》くらいではないだろうか。クラシック音楽の愛好家の間ならば、これに《チェロ協奏曲》や《変奏曲「エニグマ」》が加わる程度だと推測される。かつて作曲家・黛敏郎が、一歩英語圏から外に出ると知名度が落ちるエルガーを、夏目漱石の存在の仕方にたとえたことがあった。義務教育期間の教科書にも登場し、多くの人に親しまれている漱石なのに、一歩海外へ出るとその名がほとんど知られていないというところは、確かに似ているかもしれない。しかし、それでもここ数年間でエルガーの人気は徐々に上がりつつある感がある。それは、TVのCMなり、TVドラマの主題歌なりにエルガーの曲が使用される例がしばしば見受けられるようになったことでもわかる。最近では、作曲家エルガーの名前を知らずとも、アニメ「あたしンち」のエンディングテーマ、または「ハッスル」の高田総統のテーマなら知っているという反応が返ってくるのは十中八九間違いないだろう。

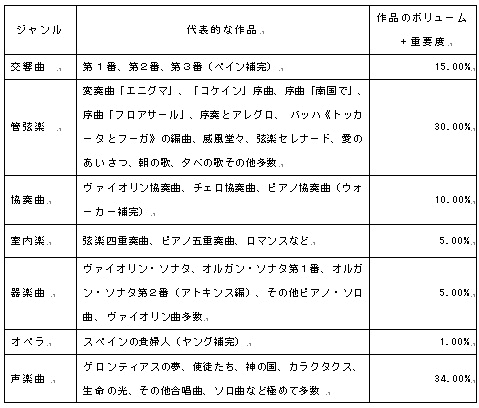

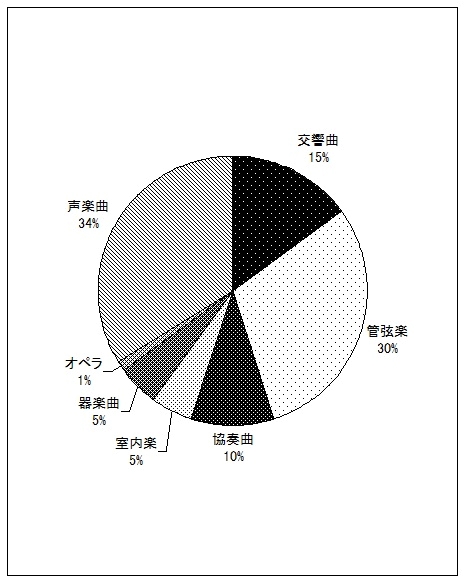

では、エルガーという作曲家の全体像からみてわれわれはどの程度の割合で彼を「知っている」といえるのだろうか。エルガーは交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽、器楽曲、歌劇、声楽曲と多岐にわたる分野に作品を残している。下記にエルガーの作品ジャンルと代表的な曲目を表で示してみた。表に示されたパーセンテージは、筆者の独断に基づき、作品のボリューム(作品数ではない)と重要度を加味して導き出したものである。

表のように、日本で一般的に親しまれている《威風堂々》と《愛のあいさつ》は管弦楽のカテゴリーにあてはまる。この管弦楽のジャンルが、エルガーの全作品に占める割合は30%ほど。さらにこの2作品は、重要度を合わせても、管弦楽作品ジャンルのなかでもせいぜい10%程度だろう。これを全作品群のなかから見ると占める割合は3%程度か?つまり一般的な日本人は3%程度のエルガーしか知らないということになる。

同じことを一般的なクラシック音楽愛好家に当てはめてみる。《威風堂々》《愛のあいさつ》の2曲に《変奏曲「エニグマ」》が加わったとして、管弦楽のジャンルのなかでは30%ぐらい、全作品から見れば10%くらいだろうか。さらに《チェロ協奏曲》を加えると、この曲だけで協奏曲のジャンルのなかでは50%を占めるだろうが、これでも全体から見れば約5%にしかならない。合わせても15%。つまり、日本のクラシック音楽愛好家の知っているエルガーは全体像のわずか15%くらい、ということになる。

これは他の多くの作曲家の場合も同じ事情なのかもしれない。しかし、日本におけるエルガーの「認知のされ方」はアンバランスといわざるをえない。

表を見ていただいてわかるように、彼の作品のなかで声楽曲の占める割合が非常に高い。《メサイア》《エリア》と並んで、英国3大オラトリオとまで呼ばれる《ゲロンティアスの夢》。さらには今でもスリー・クワイヤーズ・フェスティヴァルなどの合唱祭での重要なレパートリーである《使徒たち》や《神の国》など、エルガー作品のなかでもひときわ輝きを放つものばかりである。日本ではこれらの作品の紹介がほとんどされていない。英国でエルガーの作品でポピュラーなものベスト3といわれるのは《威風堂々=希望と栄光の国》《変奏曲「エニグマ」》《ゲロンティアスの夢》だそうだが、日本ではそのベスト3の1つ《ゲロンティアス》が完全に欠落している。

実際エルガー作品の真の醍醐味は合唱作品にあるといっても過言ではない。パーセル、ヘンデルらから受け継がれた英国音楽独特の合唱の壮麗な響きと管弦楽との絶妙な絡み。「合唱王国」と呼ばれるほど合唱が盛んな英国だが、エルガーの合唱作品の人気ぶりも一役買っているのである。そしてメンデルスゾーン、ワーグナー、シューマンらのドイツ・ロマン派の作風を見事に融合させ、後の英国民族楽派へと繋げるターニングポイントの役目を成すという、音楽史的にみても重要なポストに立っている作曲家がエルガーなのである。後に英国を代表するレーフ・ヴオーン・ウィリアムズ、ホルスト、ウォルトン、ブリテンらの作風がエルガーの影響を受けているのは明らかであろう。

その他、英国音楽の地位を、一気に世界的レベルに引き上げた《交響曲第1番》と《第2番》、そして英国音楽の「お家芸」ともいえる弦楽の美しさを伝えてくれる弦楽作品や小品など、どれもこれも抗しがたい魅力を兼ね備えた作品ばかりだ。

ただ単にこれまで紹介されるチャンスに恵まれなかったに過ぎないのだと思う。よく英国人は最初のうちはとっつきにくいけど、一度親しくなってしまうと心からの付き合いができると言われるが、エルガーの音楽もそんな感じだと思う。冒頭に上げた2作品だけでなく、より多くの作品に触れて欲しいと切に願わずにはいられない。

15%のエルガー──全体像から見たエルガー受容の偏差について

エルガーという作曲家が英国音楽史において占める位置を思えば、日本におけるその受容の実態は、いささか歪であると言わざるを得ない。たしかに、《威風堂々》第1番や《愛のあいさつ》は、日本の一般層にもある程度浸透している作品であり、いわば「国民的クラシック」としての扱いすら受けている。しかし、これはエルガー作品の全体像に対するごく一面的な認知にすぎない。

エルガーは、交響曲、協奏曲、管弦楽曲、室内楽、器楽曲、歌曲、声楽作品と、多岐にわたるジャンルに精力的な筆をふるった作曲家である。その全作品群の中で、日本で頻繁に演奏・紹介される作品の占める割合は、量的にも質的にも極めて限定的である。実際、《威風堂々》第1番と《愛のあいさつ》の2作のみでエルガーを語るとすれば、それは彼の音楽世界のわずか「3%」ほどにしか相当しない──筆者が独自に作品の重要度とボリュームを勘案して算出した比率によれば、である。

クラシック音楽愛好家のレベルにおいても、状況はさほど大きくは変わらない。ここに《変奏曲「エニグマ」》や《チェロ協奏曲》が加わったとしても、その総体はせいぜい15%程度であり、いまだ全体像には程遠い。こうした状況に照らせば、エルガーという作曲家は、日本においてその「断片」のみが享受されている、いわば「部分的作曲家」としての地位に甘んじているのである。

もちろん、このような受容の偏在は、他の作曲家にも見られる現象ではある。しかし、エルガーの場合、とりわけその「声楽作品」の占める比重の高さを考えると、問題はより顕著となる。彼の代表的な宗教オラトリオ《ゲロンティアスの夢》は、英国では《エニグマ変奏曲》《威風堂々》と並んで三大人気作品に数えられるにもかかわらず、日本ではその存在すらほとんど知られていない。さらには《使徒たち》《神の国》といった宗教三部作に至っては、演奏機会はきわめて稀であり、事実上未紹介に等しい。

こうした声楽作品群こそ、実のところエルガー音楽の本質が最も豊かに結晶した領域である。パーセルやヘンデル以来の合唱伝統を汲み、ドイツ・ロマン派(とりわけワーグナーやメンデルスゾーン)の手法と融合させつつ、独自の精神性とドラマ性を加味したこれらの作品群は、彼の音楽語法の到達点であると同時に、20世紀英国音楽の出発点ともなった。ヴォーン・ウィリアムズやホルスト、ウォルトン、ブリテンらの後進作曲家たちが、少なからずエルガーの影響を受けていることは明白であり、彼の存在は英国音楽の「モダニティ」を拓いた象徴でもある。

加えて、《交響曲第1番》《第2番》における構築性と情緒の統合、《弦楽セレナード》や《序奏とアレグロ》に見られる弦楽書法の精緻さも、エルガーが単なる「愛国的作曲家」にとどまらぬことを雄弁に物語っている。すなわち、彼は英国音楽の「中興の祖」としてのみならず、ヨーロッパ音楽史全体の文脈においても、注目すべき作曲家なのである。

日本における彼の不遇は、必ずしも作品の質に起因するものではない。むしろ紹介の機会に恵まれなかったこと、言語的・文化的距離の存在、そして何よりも、彼の作品に潜む精神性や儀式性が十分に翻訳されてこなかったことに原因を求めるべきであろう。エルガーの音楽は、確かに一見とっつきにくい側面を持つ。しかし、その深層には、他に代えがたい感情の重層性と、精神的高揚のエネルギーが脈打っている。それはまるで、親しくなるまでに時間はかかるが、いったん心を開けば誠実に付き合い続けてくれる英国紳士のようでもある。

いま必要なのは、《愛のあいさつ》や《威風堂々》にとどまらぬ、より包括的な視座からのエルガー再評価である。偏った15%の享受から脱し、85%の未踏領域へと聴衆を導くために、演奏家、研究者、教育者の役割は決して小さくない。エルガーの真価に触れることは、単に一作曲家の再発見にとどまらず、英国音楽の豊饒な伝統と精神性を再認識する道程でもあるのだ。