傑作の森

《エニグマ変奏曲》、《ゲロンティアスの夢》、《威風堂々》と次々にヒット作を産み出したエルガーは、1904年47歳の頃には世界的に有名作曲家となり、王室からナイト爵位を授かるまでになった。(1905年にはウースター名誉市民となり故郷に錦を飾っている。1911年にはメリット勲章(O.M.)を授与され、1923年に勲爵位(K.C.V.O.)、1931年准男爵(バロネット)に叙され、1933年に大十字章(G.C.V.O)授与、1924年には王室音楽主任に任じられるなど、作曲家としては空前の栄誉を得るに至った)

ウースターに舞い戻った頃盛んに声楽作品に取り組んだ後、《エニグマ変奏曲》や《威風堂々》といった管弦楽作品で成功を収めたエルガーは、それらの作品を通してより一層磨かれた作曲技術を再び声楽作品に向ける。1903年にはオラトリオ《使徒たち(The Apostles, op. 49)》を作曲。これは、エルガーが学生時代より深い関心を抱いていたキリストの使徒たちを題材にしたオラトリオである。この題材は、1900年にバーミンガム音楽祭の実行委員会から作曲依頼があった際にも構想に入れていたものだが、時間的に余裕がなかったことを理由に作曲を断念している。1906年、その続編となる《神の国(The Kingdom, op. 51)》を作曲している。そしてエルガーは、これに続くオラトリオ3部作の最後として《最後の審判(The Last Judgment)》の作曲を計画していたが、結局《最後の審判》は完成することはなかった(後の《交響曲第3番》の第1楽章にその一部分を引用している)。しかし、これらは《ゲロンティアスの夢》のように世界的な成功をもたらすまでには至らなかった。それでも、合唱音楽が盛んなこの地方では、「スリークワイヤフェスティヴァル」の重要なレパートリーとして今でも頻繁に演奏されている。

管弦楽では、1903年に夫妻で訪れたイタリアのアラッシオの風景に触発されて雄大な序曲《南国にて(In the South = Alassio, op. 50)》を1904年に作曲。これはエルガーの作曲技巧が余すところなく発揮された作品で、リヒャルト・シュトラウスの交響詩やワーグナーの楽劇の影響が見られる。曲中エルガーがアラッシオで耳にしたという民謡のメロディが引用されるが(実はエルガーの創作)、あまりにも美しいので独立した1曲として出版されている。それが《カント・ポポラーレ(Canto Popolare)》である。のみならず、更にこれにシェリーの詩をつけて《月光の中で(In Moonlight)》という1曲の歌曲として編曲されている。序曲《南国にて》は同年ロンドンのコヴェント・ガーデンで開かれた「エルガー・フェスティヴァル」で初演されている。

この頃、住んでいた「クレイグ・リー」の通りを隔てた場所に高い屋根を持つ家が建てられようとしていた。これが完成すると、この家から一望できるセヴァーン川流域の素晴らしい景観が損なわれてしまう恐れがあった。そうなったら、この「クレイグ・リー」に住んでいる価値が無くなってしまうと考えたエルガーは、自分の作曲家としてのステータスから考えても更にグレードアップした家を探す気になっていた(結果的にエルガーの心配は無意味であった。結局「クレイグ・リー」の前の高い家は完成しなかった)。そこで彼はヘリフォードのハンプトン・パーク・ロードにある邸宅「プラス・グィン」を見つけて、1904年の7月1日こちらに引っ越すことになった。「バーチウッド・ロッジ」は「フォーリ」に住んでいる頃より距離的に遠くなってしまっていため、ほとんど利用する機会が減っていたので前年の1903年に解約していた。

「プラス・グィン」に住んでいた1904年から1911年までに作曲した作品は、行進曲《威風堂々》第3番(1904)と4番(1907)、《序奏とアレグロ(Introduction and Allegro for string quartette and string orchestra, op. 47 )》(1905)、オラトリオ《神の国》(1906)、《交響曲第1番(Symphony No.1 in A flat major, op. 55)》(1908)と《2番(Symphony No.2 in E flat major, op. 63)》(1911)、《ヴァイオリン協奏曲(Concerto in B minor for violin and orchestra, op. 61)》(1910)など。正にエルガー全盛期の「傑作の森」と呼べる時代である。

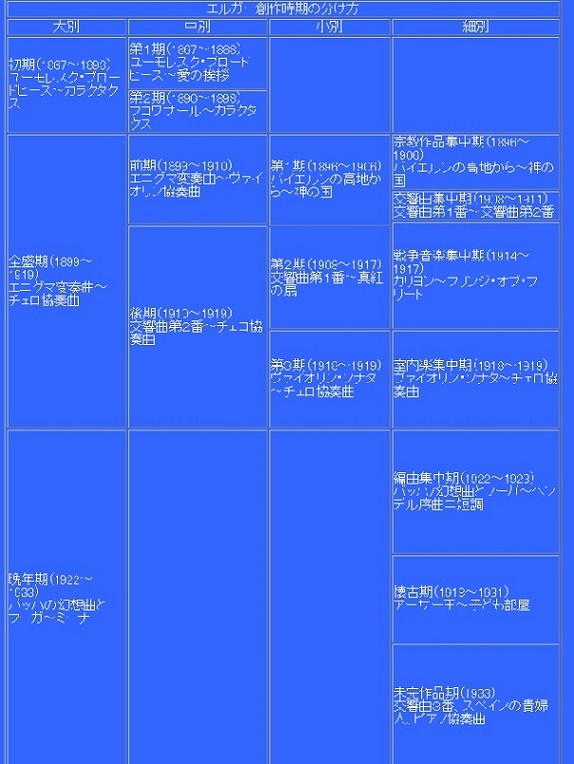

エルガーの作曲年代は、大きく分けて3つの時代に分けられる。第1期は、最初の曲《ユーモレスク・ブロードヒース》作曲の1867年から《カラクタクス》作曲の1898年の、作曲家として認められる以前の早期。第2期が《エニグマ変奏曲》の1899年から《チェロ協奏曲》の1919年までの全盛時代。そして第3期がバッハの《幻想曲とフーガ》を編曲した1921年から最後の作品《ミーナ》作曲の1933年までの晩年(つまり妻アリスの死後)。この「プラス・グィン」時代は第2期の全盛期の中でも特に優れた作品の多い黄金時代に属する。

従って、この頃がエルガーにとって最も忙しい時期であった。王室などから依頼されて作曲したり、ロンドンへ出ていって指揮をしたりする機会が増えた(そのためロンドン市内に転々とフラットを借りていた)。しかし得た名誉に比べて、見た目ほど収入があったわけではなく、「プラス・グィン」という大きな家を維持するには無理があったようだ。

この頃エルガーの趣味の一つが日曜化学であった。自宅の一室を「箱舟」と名付けた実験室に改造し、娘のキャリスとともに研究に明け暮れた。誤って爆発事故を起こしたこともあったが、いくつか特許を取るなどの発明にも成功している。

1905年作曲の《序奏とアレグロ》は、英国伝統の弦楽奏の流れを汲む作品で、弦楽四重奏と弦楽オーケストラで演奏される。エルガー自身も大変気に入っていたようで「あれは出来がよい」と語っている。当初はイェーガーの「とても速いスケルツォを作曲しては」という提案が作曲の始まりであった。西ウェールズで耳にした民謡がモチーフとして扱われ、曲は生き生きとした生命感が溢れ、英国独特の田園風景を描写するかのようだ(当初この曲は序曲《ウェールズ》として完成されるはずであったが、それは果たされなかった)。特に後半のフーガは緻密の極地を極める。1905年に米国のエール大学の名誉教授に叙されたエルガーは、この曲を同大学のサンフォード教授に献呈している。

そして1908年には、《交響曲第1番》が完成する。それは英国音楽シーンにおいても歴史的な出来事だった。これまでも英国産の交響曲としては、サリヴァン、スタンフォード、パリーらの作品が存在してはいたが、いずれも海を渡って大陸に名を轟かす存在にはなり得なかった。初演は1908年ハンス・リヒターの指揮によって行われ、その「真の友人であり、芸術家である」リヒターに献呈された。緩除楽章に関してリヒターはこうコメントしている。「ベートーヴェンが書いた緩除楽章のようだ」 それは、ベートーヴェン、ブラームス、ワーグナー、ブルックナーといったドイツ音楽演奏の最高権威の口から発せられた最大級の賛辞を意味していた。同じく大指揮者のアルトゥール・ニキッシュはこの曲を「ブラームスの《第5》」とコメントしている。特に全曲を通じて表れるモットー主題は、《威風堂々第1番》のトリオ同様、"Nobilmente"の指定通り高貴な気品に溢れ、エルガーの作風を代表するものとなっている。第2楽章のスケルツォは「川べりに下りた時に耳にする風に揺れる葦の音をイメージして演奏してほしい」とエルガーがオーケストラの楽員によく語っていた言葉通りの曲相である。第2楽章のスケルツォと第3楽章のアダージオの主題が同じ音符を使用しながら両楽章の印象が全く違って聞こえるのが見事である。初演以来この曲は1年間で、世界中で100回程演奏されたという伝説を築いた。

続く《交響曲第2番》は、エルガー54歳の1911年に書かれた。前年エルガーの庇護者的存在であったエドワード7世が崩御してしまう。王に捧げるはずであったこの曲は、結局追悼曲となってしまう。特に第2楽章は葬送行進曲を思わせるものがある。一つの時代の変革期を迎えようとしていたのであろうか、エルガーの作品は前時代の遺物という風潮が聞かれるようになって《交響曲第2番》の初演は失敗に終わってしまう。《交響曲第1番》の成功の後での出来事だけにエルガーは大きなショックを受けた。この曲の真価が認められるにはもう少し時間が必要だったのだ。しかし、1920年にエイドリアン・ボールトの指揮によって行われた演奏によって、この作品の真の価値が認められるようになった。

一般受けしやすい《第1番》に比べて「深み」という点においては《第2番》に軍配があがるので、《2番》の方がより傑作であると評価する声も多いのは事実である。よりストレートな《1番》に比べて若干屈折した表現なので、良さを理解するには多少の聞き込みが必要なのかも知れない。スコアには詩人パーシー・ビッシー・シェリーの「めったに、めったに来ない、喜びの聖霊よ」という言葉がつけられている。

《ヴァイオリン協奏曲》は53歳の時1910年に作曲された。「Aqui esta encerrade el alma de ・・・・・(ここに・・・・・の魂がこめられている)」という謎の言葉がスペイン語で記されている。この「・・・」は、この曲を作曲した頃知り合い、エルガーが亡くなるまで友情が続いたアリス・ステュワート・ワートリー夫人ではないかと言われる。彼女はラファエル前派の画家ジョン・エヴァレット・ミレーの娘であり、彼女の夫は政治家のチャールズ・ステュワート・ワートリーであった。エルガーと彼女は不思議な関係にあった。彼女はエルガーの音楽の熱烈な信奉者であり、エルガーは彼女をウィンドフラワー(アネモネ)と呼び、度々手紙をやりとりしていたが、妻のアリスは2人のそんな関係に理解を示していた。《エニグマ変奏曲》第13変奏*.*.*でも候補に挙がったエルガーの元婚約者ヘレン・ウィーバーの名前も挙げられるが、作曲時期の前後のいきさつから考えて、ここはウィンドフラワー説が最有力と言われる。珍説では、指揮者のロジェストヴェンスキーの説、「これはエルガー本人のスペイン風の呼び名、すなわち『El Gar(エル・ガー)』だよ」という、エルガーのスペイン趣味に引っかけたジョークもある。

曲はヴァイオリニストのフリッツ・クライスラーに捧げられ、クライスラーの独奏、作曲者の指揮により初演が行われている。この曲のソリストは技巧の限りを求められるように作曲されており、カデンツァではエルガーが発案したという「エルガー・トレモロ」という新しい技法が取り入れられているなど斬新なものとなった。その他、エネスコがメニューインに「実に英国的だ」と語った第1楽章の第2主題(通称ウィンドフラワー・テーマ)や、情緒あふれる第2楽章など聴き所の多い傑作となった。

〔参考CD〕

*《使徒たち》 ボールト指揮/ロンドン・フィルほか

《ゲロンティアス》に続くエルガーの3大オラトリオの第2弾。聖書に基づくストーリーで、キリストが十字架につけられた後復活までを描く。

Amazon.comの短縮URL http://tinyurl.com/56yfqy

*《神の国》 ボールト指揮/ロンドン・フィルほか

《使徒たち》に続く物語。イエス昇天後の使徒たちの布教を描く。他にスラットキン盤とヒコックス盤があるが、ここは格調高いボールト盤を採りたい。

Amazon.comの短縮URL http://tinyurl.com/56q377

*序曲《南国にて》 シノーポリ指揮/フィルハーモニア管

シノーポリによって稀有壮大な演奏に仕上がっている。エルガーらしさからは逸脱した感が否めないが、これはこれで成功した例だろう。

Amazon.comの短縮URL http://tinyurl.com/56o9y9

*《カント・ポポラーレ》 加藤知子(V)

加藤知子による繊細で細やかな演奏が、この曲の美しさを引き立てている。

Amazon.comの短縮URL http://tinyurl.com/68ft6m

*《月光の中で》 C・W・ロジャース(MS)ほか

エルガーの声楽作品でキラリと光るものを感じさせるロジャースは今後期待が持てる。

*《序奏とアレグロ》 ボートン指揮/イングリッシュ・ストリング管

ウェールズの風景がインスパイアされているといわれるが、英国の田園風景そのものを描写したかのような曲である。モールヴァンを本拠にするボートンの演奏は雰囲気がよく出ている。

*《交響曲第1番》 トムソン指揮/ロンドン・フィル

【作品紹介6】参照。

Amazon.comの短縮URL http://tinyurl.com/5ebfre

*《交響曲第2番》 バレンボイム指揮/ロンドン・フィル

【作品紹介7】参照。筆者はバレンボイムを「エルガー指揮者」として認めていない。にもかかわらずこの《第2》の演奏だけは素晴らしい。雄大な表現でディティールも細かく、とにかく暖かく共感あふれる演奏なのだ。「非エルガー指揮者」が成し遂げた数少ない成功例と言える。

Amazon.comの短縮URL http://tinyurl.com/6osjzn

*《ヴァイオリン協奏曲》 エルガー指揮/メニューイン(V)

【作品紹介4】参照。

Amazon.comの短縮URL http://tinyurl.com/6h8l7r